LINEで簡単ご予約/相談

疲労やさまざまなストレスにさらされやすい現代社会。それが原因で心に不調をきたしてしまう人もいるのではないでしょうか?

人間、誰しも嫌なことがあれば気分が落ち込むことがありますが、それは普通のことです。とはいえ、それが病的な状態になると日常生活に支障をきたしてしまうこともあります。

そのような心の不調からくる病気のひとつに「適応障害(てきおうしょうがい)」があります。

適応障害は抑うつ(気分が落ち込み憂鬱な状態)・不眠・食欲不振・不安などさまざまな症状が現れることがあります。

現在、適応障害と診断された方や適応障害かもしれないと思っている方は、焦ったり過度に心配する必要はありません。

なぜなら、適応障害は適切に治療をすれば改善することができるからです。

また、適応障害と言っても症状はひとりひとり異なります。

さまざまな治療法がありますが、病院に行くのが苦手な方や”怖い”と感じてしまう方もいらっしいます。そのような方には、ひとりひとりの症状を丁寧にヒアリングして症状の根本となる原因を探り、体質から改善していく「漢方」を取り入れてみることをおすすめします。

本記事では、一般的な適応障害の症状や原因、現在の治療方法などを厚生労働省や文部科学省のデータをもとに詳しくご説明します。また、パニック障害や不安障害など皆様も聞いたことあるような適応障害と似ている病気についてもご説明します。

漢方医学は「心」と「身体」のつながりの強い適用障害のような精神疾患の病気に対して得意としています。なぜ漢方医学がそのような病気を得意とするのか、漢方の病気や症状に対する考え方をご説明しながら、適応障害でよく使われる漢方薬もいくつかご紹介いたします。

※漢方薬はその方の体質や症状・生活習慣・生活環境などに応じて漢方薬の組み合わせや分量を調整しご提案いたします。また、定期的に相談の場も患者様と設けさせていただき、症状の悪化や改善があればその都度漢方を変えたり分量の調節をしたりとその方に合わせて漢方をお作りします。このように患者様と相談員で何度もお話しをしながら根本原因の改善へ向け一緒に少しずつ前へ進んでいきます。

当然、漢方の名前を検索すればネットなどで購入することができるかもしれません。しかし、その方に合った適切な漢方や量を服用しなければ適切な効果は得られません。漢方薬にご興味にある方は必ず一度漢方相談を受け自分の今の状態にあった漢方を提案いただくこと強くお勧めいたします。

当薬局では、店頭での漢方相談だけでなく、遠方の方や高齢でお店まで伺えない方も多くいらっしゃるため気軽に漢方相談ができるようにオンライン相談もできるようになりました。当店の漢方相談の詳細な内容は記事の後半でもお伝えしますが、気になる方は先に当店のホームページの『漢方ツヅノ薬局 初めての方へ』ページをご覧いただけたらと思います。わからないことがあればお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。(メールでの問い合わせはこちら)

適応障害とは?

適応障害とはストレスとなる出来事や環境の変化によって、自分が置かれている状況に適応することができず、日常生活に支障をきたす状態のことです。

原因となるストレスが解消されれば、症状も改善することが多いですが、そのまま放置してしまうと“うつ病”など他の疾患につながる恐れもあります。

適応障害には、普段自分の意識とは関係なく活動している体の機能を制御する神経である「自律神経」が密接に関係しており、自律神経には「交感神経」と「副交感神経」のふたつがあります。

交感神経は体を活発に動かすための神経で、次のような役割があります。

- 心拍数を上げる

- 血管を収縮させる

- 筋肉の緊張させる

- 血圧を上げる

- 呼吸を速くする

- 消化を抑制する

副交感神経は体の休息やリラックスを促すための神経で、次のような役割があります。

- 心拍数を下げる

- 血管を拡張させる

- 筋肉を弛緩(しかん)させる

- 血圧を下げる

- 呼吸をゆっくりさせる

- 消化を活発にさせる

交感神経と副交感神経は、シーソーのようにバランスを取りながら心身の状態を調節しています。

日中帯は交感神経が優位になり、夜はリラックスを促す副交感神経が優位になるのが一般的です。

しかし、長期間ストレスなどから交感神経と副交感神経の切り替えがうまくいかず、自律神経のバランスが乱れてしまうことがあります。

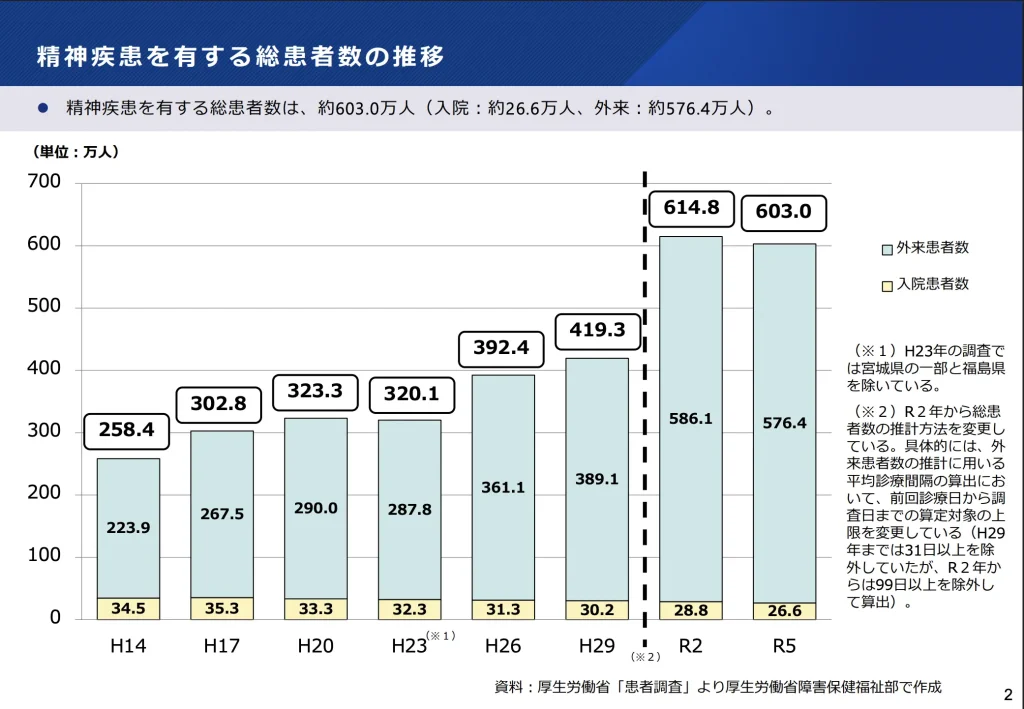

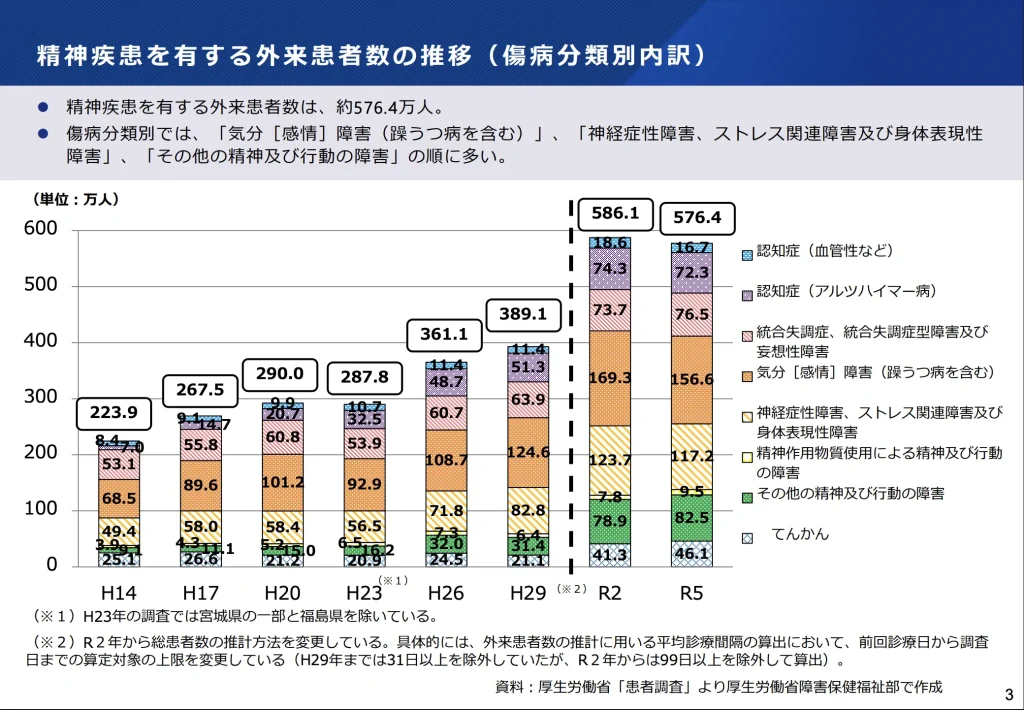

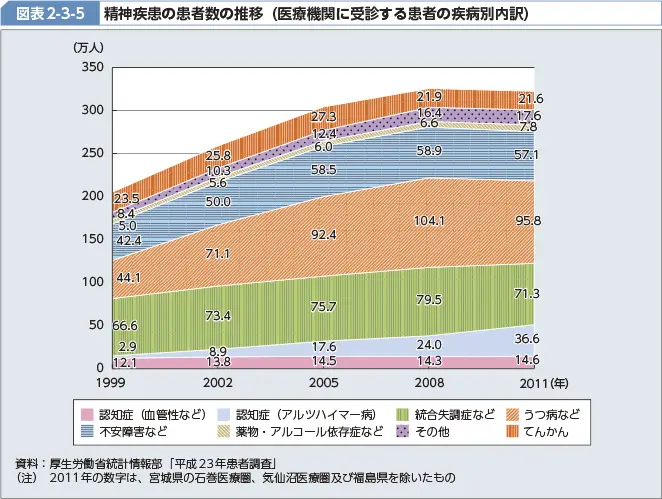

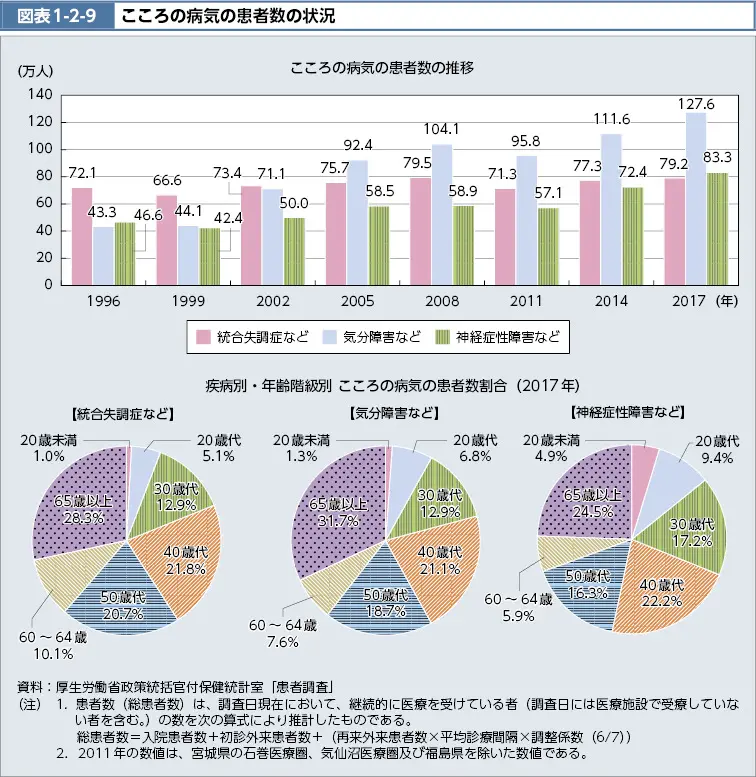

厚生労働省の調査によると日本の「適応障害を含む精神疾患がある患者数」は年々増え続け、令和5年の時点で約600万人にまで増加していることが調査でも判明しています。そのうち約576万人が医療機関を受診しているということが以下データから分かります。

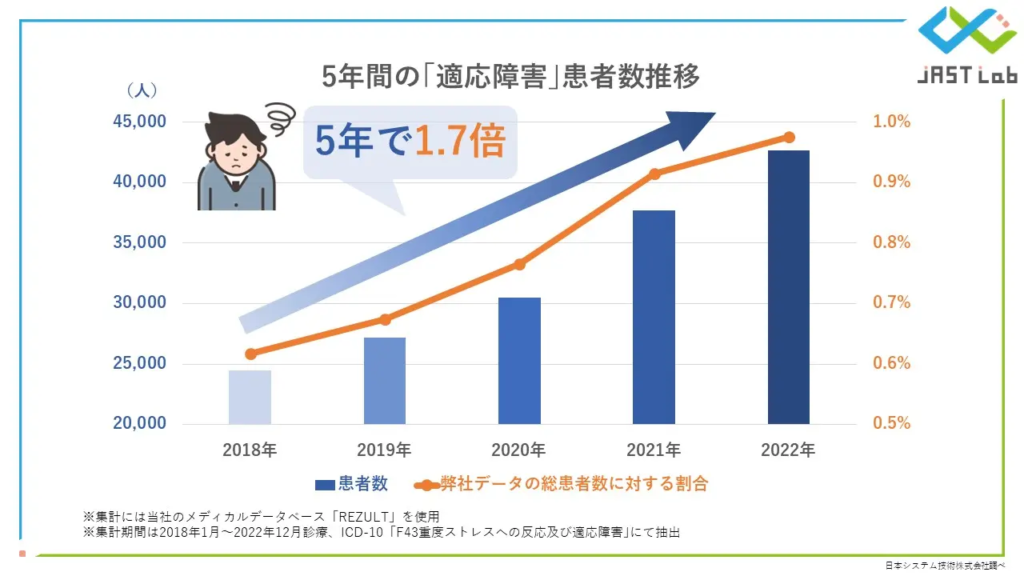

また、PR TIMESの独自調査(2018~2022年)によると、5年間で適応障害の患者は1.7倍も増加しており、2022年の時点では4万人を超えていることがわかっています。

適応障害と似ている症状の病気

適応症障害は、特定のストレス要因により発症する精神疾患で、症状はうつ病や不安障害・パニック症候群など他の精神疾患と似ている場合があります。

適応障害が長引くと、他の精神疾患に移行する可能性もあります。この章では、適応障害と似た症状の精神疾患について説明していきます。

パニック障害

パニック障害になると、めまい・動悸・吐き気・息切れ・手足の震えなどの身体症状を伴い、死ぬのではないかという強い恐怖感を経験します。

そして発作が起きた場所や状況を避けるようになる「広場恐怖症」や、また同じ発作が再びおこるのではないかという「予期不安」を伴い、日常生活に支障をきたすようになります。

厚生労働省のデータによると、日本でのパニック障害の患者数は人口の約1%(1)と推定されています。

つまり100人に1人程度がパニック障害を発症しているという数字になります。また、男性よりも女性のほうが発症しやすく、20〜30代に多いということもわかっています。

参考

(1)厚生労働省, こころの耳, パニック障害

(2)厚生労働省, パニック障害罹患率, 公開日不明

(3)厚生労働省, パニック障害(パニック症)の認知行動療法マニュアル(患者さんのための資料), 2015

(4)厚生労働省, パニック障害(パニック症)の認知行動療法マニュアル(治療者用), 2016

不安障害

不安障害は、過度な心配や不安がコントロールできなくなり、学校や仕事に行けないなど日常生活や社会生活に支障をきたす精神疾患です。

不安は誰にでも起こる感情ですが、不安障害の場合は過剰な不安が長期間続くという点が特徴です。

人によって異なりますが、動悸・めまい・吐き気・呼吸困難・緊張・汗が出る・落ち着かないなどさまざまな精神症状が現れます。

不安障害の患者数はWHOの調査によると、約1,000万人以上と推測されています。これはうつ病やうつ状態の患者数を上回っています。

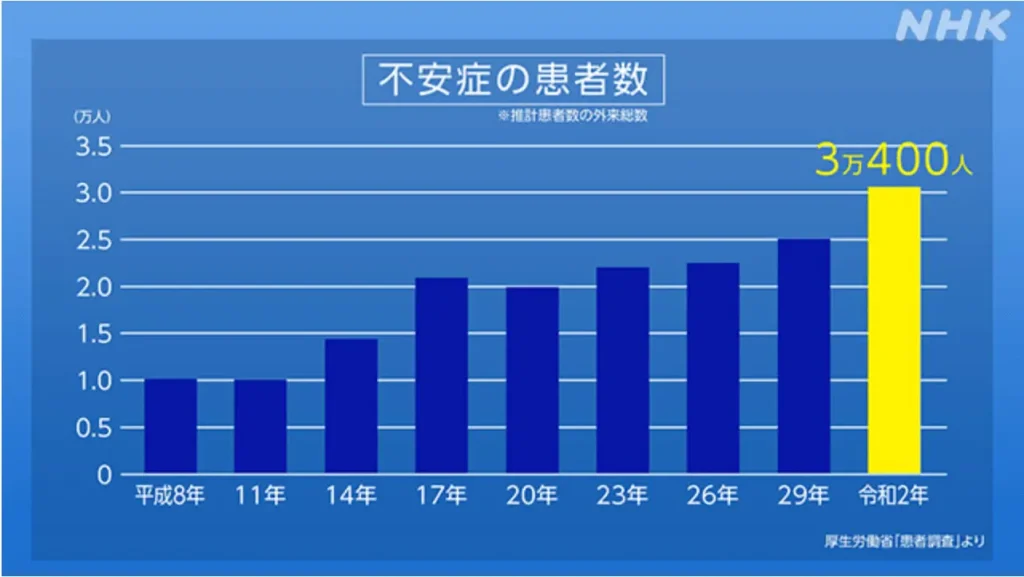

さらに厚生労働省の調査によると、不安障害の患者は近年増加傾向にあり、医療機関を受診する患者だけでも約3万人以上になります。

参考

(1)厚生労働省, 不安障害

(2)厚生労働省, こころの耳, 不安症(不安障害)

(2)厚生労働省, 社交不安障害(社交不安症)の認知行動療法マニュアル(治療者用),2016

うつ病

うつ病とは、憂うつな気分や意欲の低下、さまざまな身体症状が長く続き、日常生活に支障をきたす病気です。単なる落ち込みとは違い、「脳の機能が低下」した状態だと考えられています。

うつ病の症状は、精神的な症状と身体的な症状に分けられます。精神症状としては憂うつな気分・意欲の低下・興味や喜びの喪失・集中力の低下・不安・焦燥感などがあります。また、身体症状としては、不眠・食欲不振・疲労感・体の痛みなどが現れることがあります。

うつ病は決して怠けているわけでもなく、心構えで何とかなるものではありません。

また、うつ病は「日本人の約15人にひとりが一生のうちにかかる可能性がある」と言われている身近な病気です。

参考

(1)厚生労働省, うつ病

(2)厚生労働省, こころの耳 うつ病とは

(3)厚生労働省, うつ病の認知療法・認知行動療法(患者さんのための資料), 2009

(4)厚生労働省, うつ病の認知療法・認知行動療法 治療者用マニュアル, 公開日不明

PTSD(心的外傷後ストレス障害)

PTSDとは、生死に関わるような強い体験(トラウマ)を伴う出来事を経験したあと、その出来事が忘れられず、フラッシュバックのように思い出されたり、悪夢を見たり、不安や緊張が続いたり、現実感がなくなったりなどの症状が現れる精神疾患です。

それに加え、頭痛・動悸・めまい・吐き気・食欲不振・疲労感などの身体的症状を伴う場合があります。

多くの人がトラウマ体験後に一時的な不調を経験しますが、PTSDはそれが長期的に続くのが特徴で誰でも発症する恐れがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。

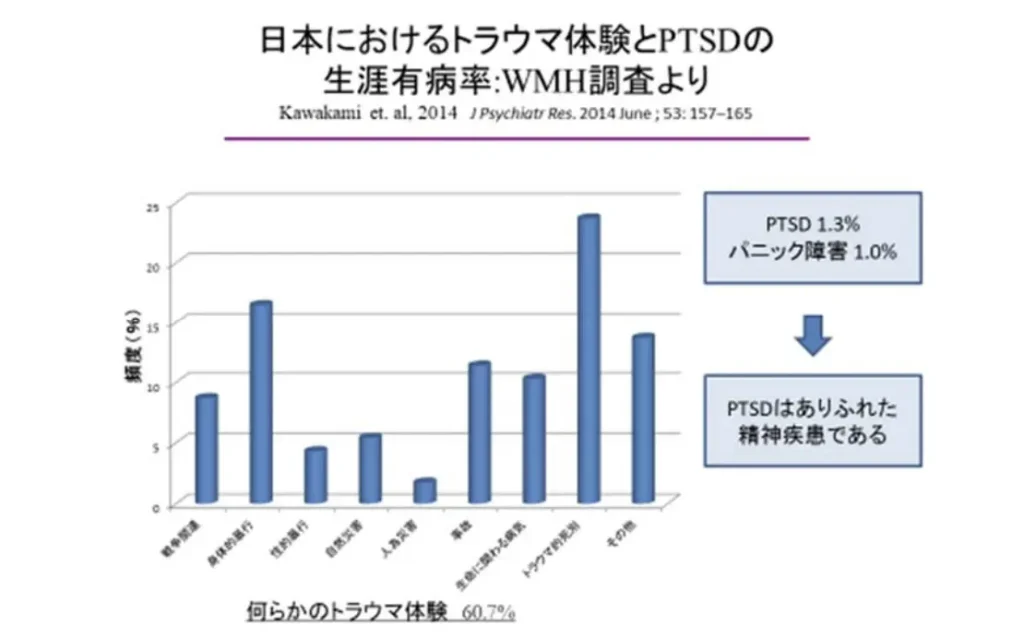

国立精神・神経医療研究センター様の保健師こころの相談支援ストレス・トラウマの「ガイドライン」によると、”WHOによる調査では、日本において一生のうちに生死に関わるトラウマ体験をする人は約60%であり、一生のうちにPTSDを発症する確率は1.3%と推測されています。”と記されています。

ここから考えると、PTSDはパニック障害よりも発症される人数が多いことが分かります。

厚生労働省でもPTSDの対策など詳しく書いていましたので、参考までに記載しておきます。ご興味のある方は一度目を通してみても良いかもしれません。

参考

(1)厚生労働省, 心的外傷後ストレス障害(PTSD)Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)

(2)厚生労働省, こころの耳, PTSD(心的外傷後ストレス障害)

(3)厚生労働省_金吉晴/小西聖子, PTSD(心的外傷後ストレス障害)の認知行動療法マニュアル(治療者用)[持続エクスポージャー療法/PE 療法]

(4)厚生労働省, PTSD対策・災害時の精神保健対策

(5)厚生労働省, 平成30年版 厚生労働白書-障害や病気などと向き合い、全ての人が活躍できる社会に-, 2018

気分変調症(きぶんへんちょうしょう)

気分変調症は気分障害の一種で、軽度ながらも2年以上抑うつ状態が継続するのが特徴の精神疾患です。そのことから、「持続性抑うつ障害」とも呼ばれています。慢性的に気分の落ち込みが続くため、本人も周囲も気づきにくい場合があります。

主な症状には、食欲不振・過食・不眠・過眠・疲労感・活力の低下・自尊心の低下・集中力の低下・絶望感などが挙げられます。

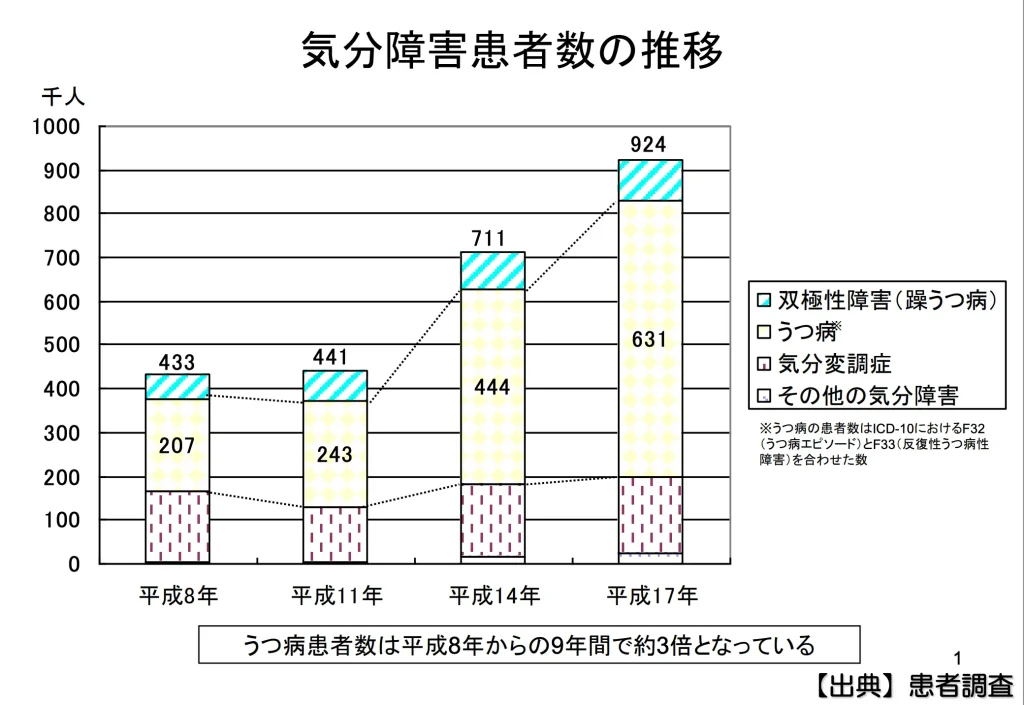

厚生労働省の調査によると、日本での気分障害(気分変調症も含む)の患者数は2017年まで年々増加傾向にあり、130万人弱の患者がいるデータが残っていました。他の神経疾患が令和に入っても年々増加していることを考えると気分障害も2017年以降も増加している可能性はかなり高いと思います。(新しいデータが見つからなかったため、見つけたら更新します)また、少し古い厚生労働省のデータになりますが、気分障害患者数は平成8年から平成17年の10年間で約2倍となっていることが分かります。

参考

(1)厚生労働省, 第18回 今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会-気分障害について- , 2009

(2)厚生労働省, こころの耳, 気分変調症(気分変調性障害)

(3)厚生労働省, 平成30年版 厚生労働白書-障害や病気などと向き合い、全ての人が活躍できる社会に-, 2018

適応障害の症状とメカニズム

適応障害はどのような経緯で発症するのでしょうか?

こちらでは、適応障害の原因やメカニズム・症状・なりやすい人の特徴について解説していきます。

適応障害の症状について

適応障害の症状は、人によって異なりますが主に「精神的な症状」「身体的な症状」「行動面の症状」の3つに分けられます。

【精神的な症状】

- 抑うつ気分(憂うつ・気分が沈む)

- 不安や焦り・緊張

- 意欲の低下(何もする気が起きない)

- 感情が不安定になる(情緒不安定)

- 集中力や注意力の低下

- 悲観的・自責的な考え

- イライラ怒りっぽくなる

- 興味や喜びの喪失 など

【身体的な症状】

- 不眠(眠れない・眠りが浅い)

- 食欲がない

- 倦怠感(疲れやすい・体がだるい)

- 頭痛

- 腹痛

- 吐き気

- 動悸

- めまい

- 肩こり など

【行動面の症状】

- 遅刻や欠勤・早退

- 無断欠勤

- 暴飲暴食

- 過度な飲酒や喫煙

- 攻撃的な行動・暴言

- 人間関係の悪化

- ひきこもり

- 仕事や学業の効率性低下 など

適応障害の症状は人によりさまざまですが、このようなサインに気づいたら早めに医療機関を受診することが大切です。

特に症状が2週間以上続く場合や、日常生活に支障をきたす場合は、専門家に相談することをおすすめします。

適応障害になる原因

適応障害の主な原因は「ストレス」と言われています。仕事・学校・家庭環境などさまざまなストレス要因が引き金となり、精神的・身体的な症状を引き起こします。

適応障害の原因となる主なストレス要因は以下のようなものが挙げられます。

仕事関連のストレス

- 人間関係の悩み(上司・同僚・部下との関係)

- 仕事のプレッシャー

- 過重労働

- 労働環境の悪化

- 転職

- 就職

- 失業

- パワハラ・セクハラ など

学校関連のストレス

- いじめ

- 先生との関係

- クラス替え

- 進学 など

家庭環境のストレス

- 家族間の不和

- DV・モラハラ

- 育児

- 介護 など

その他、ストレス

- 転勤・引っ越し・転校などの環境の変化

- 恋愛関係

- 病気

- ケガ

- 災害などの大きな出来事

- 結婚・出産などのライフイベント など

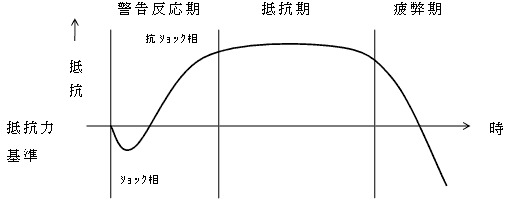

適応障害のメカニズム

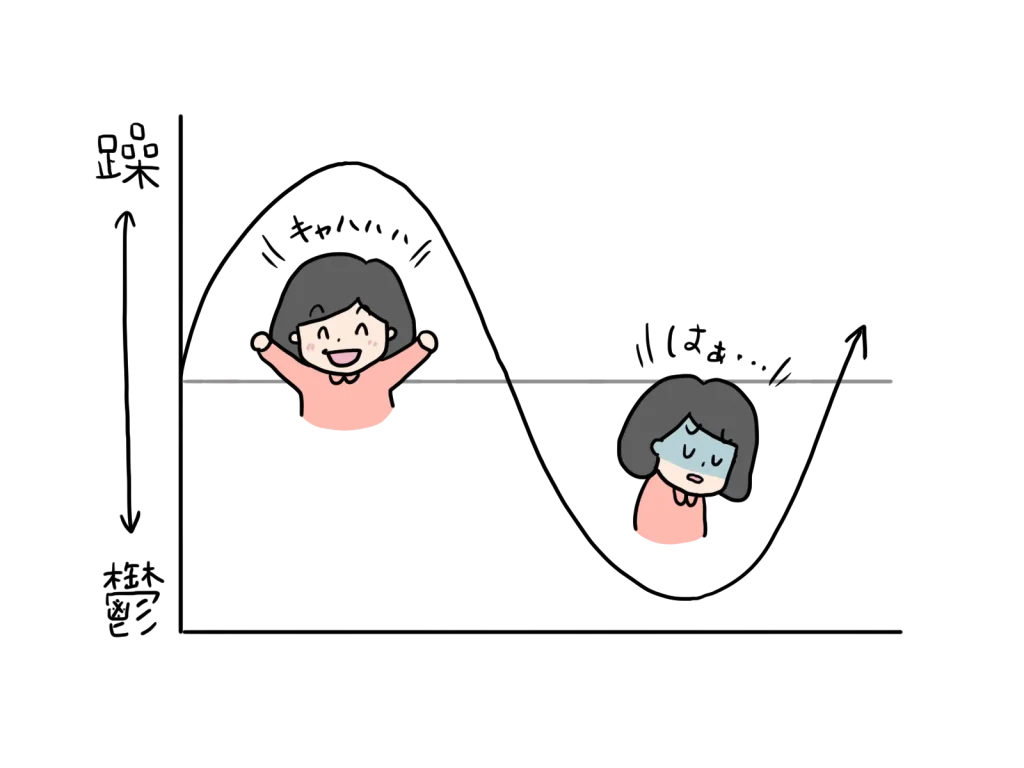

適応障害を発症するまでのメカニズム(仕組み)は、①警告反応期・②抵抗期・③疲弊期の3段階に分けられます。

①:警告反応期

警告反応期は、最初にストレスを受けたときに体がそれに抵抗しようと反応する初期段階のことです。

この時期では、ストレスに対抗しようと戦闘モードに入るためのアドレナリンが放出されるため、交感神経が活発になります。

②:抵抗期

抵抗期は、ストレスにさらされた際に体が頑張って抵抗を続けている時期のことです。

この段階ではコルチゾールというストレスに対処する上で重要な役割を果たすホルモンが分泌されて、心身を安定させています。

③:疲弊期

しかしながら、体の防御機能にも限界があります。

ストレスが長期化したり強烈であると、次第に抵抗するためのエネルギーが尽き、心身ともに疲労困憊になり、抑うつ気分や無気力・強い倦怠感・不眠・食欲不振などのさまざまな症状が現れ、日常生活に支障をきたすようになります。

個人差はありますが、このような「ストレス反応の3段階」を経て適応障害が発症します。

適応障害になりやすい人の特徴

ストレスの感じ方や対処法は人により異なります。そのため、同じストレスがある環境でも適応障害になる人となりやすい人がいます。

適応障害になりやすい人は、以下のような特徴があると言われています。

特徴①:真面目

真面目な人は責任感や正義感が強く、ルールをしっかりと守り何事も完璧にこなそうとするため、ストレスを溜め込みやすい傾向にあります。

また、頑張り屋で自分に厳しく、なんでもひとりでやろうとするようなところも特徴です。

特徴②:完璧主義

完璧主義の方は、物事を完璧にしようと過度に高い目標を設定し、努力する傾向があります。

細部にこだわりすぎて失敗を許せないため、小さなミスでもストレスに感じてしまうことがあります。

特徴③:心配性

些細なことでも不安に感じやすく、さまざまなことを過度に気にする傾向があります。

自信がなくネガティブ思考であったり、周りの目を気にしすぎるといった特徴があり、少しのミスやズレに敏感で物事を悪い方向に考えがちです。

特徴④:自己肯定感が低い

ありのままの自分を認め受け入れることが難しく、自分の短所や失敗ばかりに意識が向き自信を持つことができない状態です。

そのため些細なことでも不安に感じやすく、ストレスと溜め込みやすい傾向にあります。

特徴⑤:頼みごとを断れない

頼みごとを断るのが苦手な方は、自分のキャパシティを考慮せず、他人の要求に応えようと引き受けてしまうことがあります。

その結果自己犠牲に陥り、ストレスや疲労を感じやすくなります。

特徴⑥:柔軟性にかける

状況の変化や新しい環境に適応するのが苦手で、物事を臨機応変に受け入れることができない状態です。

一度決めたことをなかなか変えることができず、他人の意見が聞き入れられない、マニュアル通りにしか考えることができないのが特徴です。

このように、適応障害になりやすい人は根が真面目で優しい性格のしっかりした人が多いようです。

しかしながら、上記はあくまでもなりやすい傾向であり、これらの特徴を持つ人全てが必ず適応障害になるわけではありません。

また、適応障害は誰しも発症する可能性があります。「もしかすると適応障害かもしれない」と感じたら、ひとりで抱えこまず、心療内科や精神科・カウンセリング機関などの専門機関に相談することをおすすめします。

適応障害の一般的な治療法

適応障害の治療は、ストレスの原因から離れること、休養・環境調整・ストレスの対処法の学習に加え、必要に応じて薬物療法や心理療法を組み合わせることが重要です。

こちらでは、一般的な適応障害の治療法について解説していきます。

認知行動療法(CBT – Cognitive Behavioural Therapy -)

認知行動療法とは、ストレスなどで固まった考え方や行動を柔軟にし、気持ちを楽にする心理療法です。

認知(思考)と行動は互いに影響し合い、悪循環を生み出すことがあります。認知行動療法ではこのつながりを理解し、改善を図ります。

また、治療者は具体的な出来事に対する「自動思考」や物の捉え方(認知)とそれに基づく行動の相互作用に注目し、患者をサポートします。

具体的な療法には次のようなものがあります。

- 認知再構成‥‥出来事に対する考え方を見直し、より現実的でバランスの取れた考え方を身につけることで気持ちを楽にします。

- 行動活性化‥‥気分が落ち込んでいるときに喜びや達成感を得られる活動を増やしたり、生活のリズムを整えたりして、物事の回避や先延ばしを減らします。

これらの認知行動療法は、適応障害を含む多くの精神疾患に効果があるとされています。

参考

(1)厚生労働省,パニック障害(パニック症)の認知行動療法マニュアル(治療者用), 2015

(2)厚生労働省,社交不安障害(社交不安症)の認知行動療法マニュアル(治療者用), 2015

(3)厚生労働省, うつ病の認知療法・認知行動療法 治療者用マニュアル,2009

(4)厚生労働省, PTSD(心的外傷後ストレス障害)の認知行動療法マニュアル(治療者用)[持続エクスポージャー療法/PE療法], 2015

(5)厚生労働省, 認知療法・認知行動療法の届出医療機関一覧,令和6年12月

休養・職場関係の見直し

適応障害は十分な休息と休養が不可欠です。

職場でストレスを抱えている場合は、休職する・退職する・違う部署に移動するなどの対処法があります。休職期間中は個人差がありますが、目安は1ヵ月~3ヵ月程度とされています。症状が重い場合やストレス要因が複雑な場合は、さらに長期間の休養が必要になることもあります。

休職中は「規則正しい生活を送る」「焦らず自分のペースで回復に努める」「趣味や適度な交流を楽しむ」などが重要になります。しかし、無理をしてまで外出したり人と会ったりする必要はありません。

また、復職を目指している方は、主治医と相談しながら段階的に準備を進めていくことが重要です。

薬物療法(西洋医学の薬/東洋医学の薬~漢方~)

薬物療法とは、薬を使って病気を治療する方法のことです。

西洋医学の薬とは、主に化学的に合成された成分を主成分とする薬のことで、特定の疾患や症状に対して高い効果を発揮するように設計されています。

一方、薬物治療の一環とされている漢方薬は、生薬(しょうやく)と呼ばれる天然の成分を複数組み合わせ、患者の体質や症状に合わせて処方されるのが特徴です。

こちらでは、西洋医学の薬と漢方薬が適応障害にどのように効果的なのかを解説していきます。

西洋医学の薬

適応障害に対する西洋医学の薬物療法は、主に「抗不安薬」や「抗うつ薬」が用いられます。

また、場合によっては「睡眠導入剤」が使われることもあり、症状の緩和を目的として処方されます。

これらは、脳の神経伝達に作用することで不安や緊張を和らげ、落ち込んだ気分を改善し、睡眠の質を高める効果が期待できます。

抗不安薬は不安や緊張を和らげる効果があり、即効性が期待できる「ベンゾジアゼピン系」と、より依存性が低いとされる「アザピロン系」に分けられます。

ベンゾジアゼピン系には次のような種類があります。

- デパス

- ソラナックス

- ワイパックス

- メイラックス

- レキソタン など

これらは依存性や副作用(ふらつき・眠気・倦怠感)に注意が必要です。また、種類により効果の強さや持続時間が異なります。

アザピロン系は「セディール」が代表的な薬になります。こちらは、ベンゾジアゼピン系の薬よりも依存性が低く、効果が発揮されるまでに時間がかかる場合があります。

抗うつ薬はセロトニンやノルアドレナリンといった、脳内の神経伝達物質のバランスを調節し、抑うつ状態や不安症状を改善することを目的とします。

適応障害でよく用いられる「抗うつ剤」には、次のような種類があります。

- SSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)

- SNRI(セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害薬)

これらの効果が現れるまでには、数週間程度かかることもあります。そのため、焦らず根気よく治療を続けることが大切です。

また、注意していただきたいこととして、薬物療法(特に西洋医学のお薬)は、あくまでも症状の一時的な緩和を目的として用いられるため、根本改善にはいたりません。薬物療法を補助的に用いつつ、その他の治療(心理療法、生活習慣の改善、環境の整理、認知行動療法、休養、カウンセリング、生活習慣の改善など)を一緒に行うことで症状の根本改善が可能となります。薬物療法に頼り過ぎずにうまく専門家と相談しながらゆっくりと症状の改善をしていくことが最善です。

漢方薬

漢方薬とは、2種類以上の生薬(しょうやく)を組み合わせて作られた日本の伝統医学(漢方医学)で使われる薬のことです。

生薬は、植物や動物・鉱物などの自然界にあるものを、効き目がある部分をそのまま、もしくは加工して使用します。

ひとりひとりの体質や症状に合わせて生薬を組み合わせることで、体全体のバランスを整え、不調を改善していくのが特徴です。適応障害に対する漢方の考え方は次の章にて詳しくご説明します。

適応障害の治療に漢方薬を用いることで、不安感やイライラ・抑うつなどの症状を緩和するために役立つ可能性があります。

また、漢方薬は心身のバランスを整え、自然な形で症状の改善を促すことが期待できます。

鍼灸治療

鍼灸治療とは鍼(はり)や灸(きゅう)を用いて、体の不調を改善する治療法です。

経穴(けいけつ:ツボ)と呼ばれる特定の部位に刺激を与えることで自然治癒力を高め、痛みの緩和や体調の改善を目指します。

適応障害による鍼灸治療は自律神経のバランスを整え、睡眠の質の向上などに期待ができます。また、身体的な症状だけでなく精神面にもいい影響を与え、心の不調にもアプローチができます。

さらに、ストレスの対処法を学ぶきっかけになったり、薬の量を減らせるきっかけにもなるかもしれません。

適応障害に対する漢方の考え方

漢方の考え方のご説明の前に、まず西洋医学と東洋医学の違いや病気に対する考えの違いを解説させて頂き、違いを理解した上で適応障害などの疾患に対する漢方の対応を深掘りしご説明していきます。

西洋医学とは

西洋医学は「現代医学」とも呼ばれ、病気の原因を科学的に分析し病気を治療する医学です。

科学的根拠に基づいた診断や治療と、急性疾患や外傷に対する迅速な対応ができ、高度な医療技術と機器の活用により、病気の原因となっている部位や臓器に直接アプローチすることができるのが強みです。

また、患者の状態を客観的に捉え、病気の中心部分や原因を排除することに重点を置くのが特徴です。

一方で、西洋医学は病名がわからなければ、治療ができない場合があります。そのため、自覚症状はあるけれど検査では異常がない「未病(みびょう)」の症状に対する治療を苦手とします。

さらに、西洋医学の薬は多くの場合、症状を速やかに抑える効果がありますが、病気を完全に治癒するというよりも、根本的な原因に直接働きかけることにより、症状を管理・緩和することに重視している傾向があります。

東洋医学とは

東洋医学とは中国を起源とした、日本や韓国などアジア各地に伝わる伝統医学の総称です。漢方や鍼灸は東洋医学の一種となります。

西洋医学とは異なり、患者の「身体」と「心」を一体として捉え、個人の体質や症状に合わせて、病気の根本的な原因にアプローチし、自然治癒力を高めていくのが特徴です。

また西洋医学とは反対に、自覚症状はあるけれど検査では異常がない「未病」と呼ばれる状態でも治療を行えるところが強みとなります。

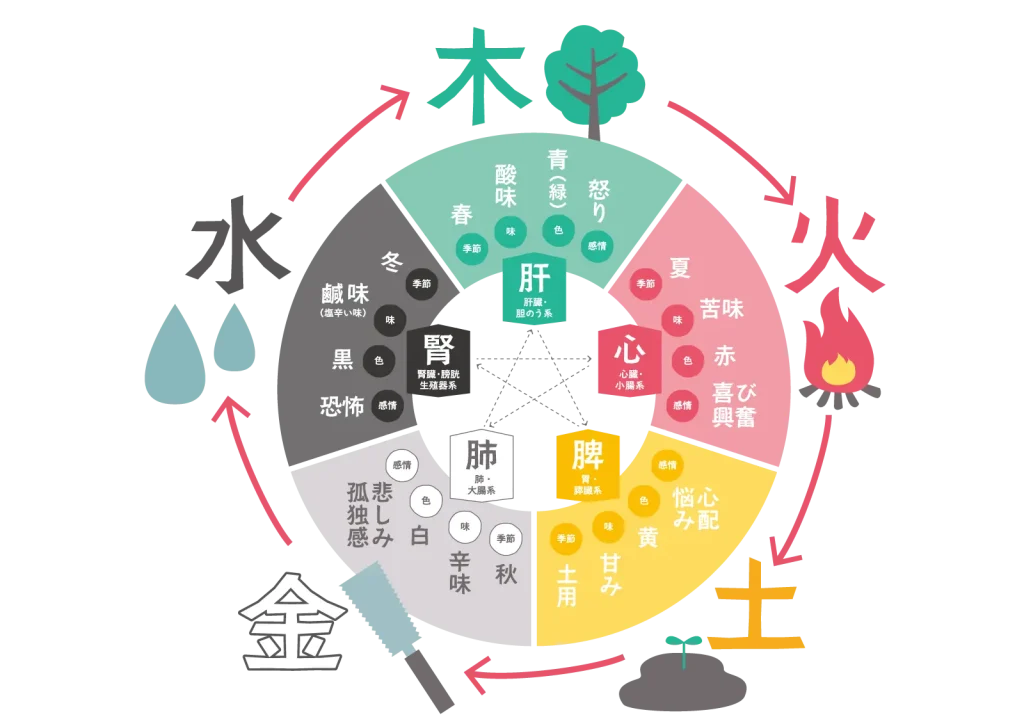

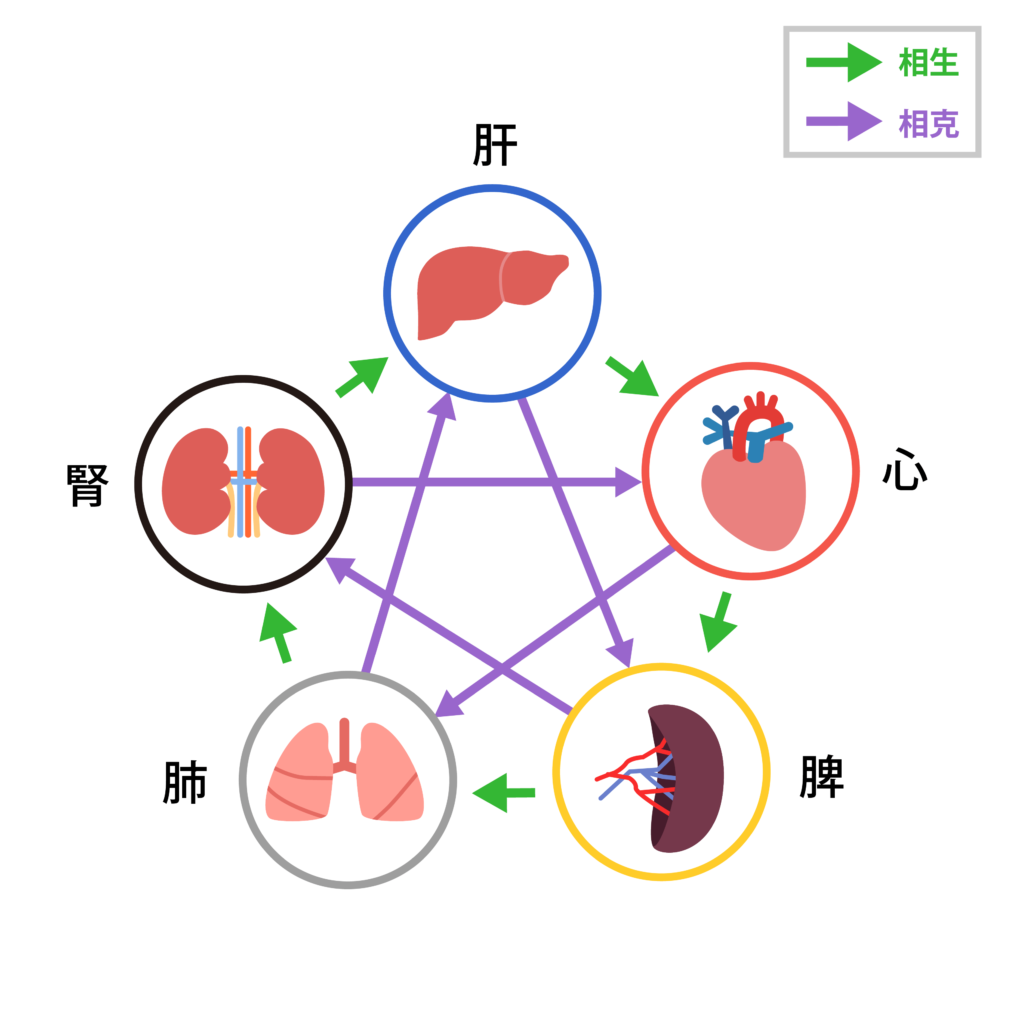

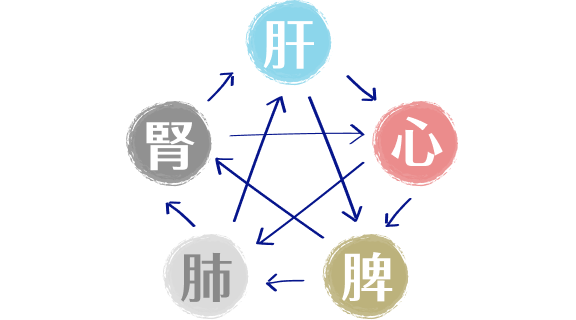

そして、東洋医学では人間の身体を五行(ごぎょう:古代中国の思想における「木・火・土・金・水」の5つの要素)という考えに基づき、さまざまなモノを分類し、五臓は以下のように五行と関連づけられています。

- 肝(かん)‥‥「木」

- 心(しん)‥‥「火」

- 脾(ひ)‥‥「土」

- 肺(はい)‥‥「金」

- 腎(じん)‥‥「水」

これらの五臓(肝臓・心臓・脾臓・肺・腎臓)は西洋医学や私たちのよく知る臓器としての機能だけでなく、精神活動や自律神経なども含まれ互いに影響し合いながらバランスを取り合い活動しているという、西洋医学よりもさらに広い概念で人間の身体を考えています。

| 肝 | 自律神経や情緒をコントロールし、血液を貯蔵して流れを調節する働きがあります。 |

| 心 | 精神や意識をコントロールし、血液を全身に運ぶ働きがあります。 |

| 脾 | 食物の消化吸収を司り、気血水を作り出す働きがあります。 |

| 肺 | 全身の気と呼吸をコントロールし、体内にうるおいを与える働きがあります。 |

| 腎 | 成長や発育に関わり、水分代謝や尿の生成を司ります。 |

漢方で考える適応障害について

漢方で考える適応障害には、「肝」と「心」に深い関わりがあるとされています。「肝」は自律神経やホルモンバランスを調整し、精神的な安定を担うと考えられています。また、ストレスをうまく処理する機能も肝が担っているとされています。

ストレスが過剰になると肝の機能が失調し、気の流れが滞る「肝鬱気滞(かんうつきたい)」という状態になると考えられます。そのように、肝の機能が失調するとイライラ・不眠・不安・集中力の低下などの症状が現れる可能性があります。

そして、「心」は心臓の脈拍をコントロールし、血液を全身に送り出すポンプとしての役割と精神活動を維持するふたつの役割を持っています。心の機能が低下すると、動悸・不整脈・息切れ・不眠・不安・判断力の低下などの症状が現れることがあります。

漢方が適応障害に向いている理由

先ほどお伝えさせて頂いたように、漢方は単なる臓器の働きだけでなく精神活動や自立神経なども含め考えるため「心(精神)と体(身体)は切り離せない一体のものである」という考えが核としてあります。

そのため、「心」と関係の深い精神的な病気の治療に対し効果が期待できます。

漢方は、心身のバランスを整えストレスへの耐性を根本から高める効果があるため、ストレスの感じやすい状態を漢方を微調整しながら徐々に改善させていき、適応障害の症状を軽減させていき、最終的には根本改善を目指してく治療になります。

また、症状を緩和するだけでなく、患者様ひとりひとり丁寧に細かくカウンセリングをしながら、その方に適した漢方薬を提案し、症状の根本改善を目指していきます。カウンセリングはそのときだけでなく定期的に行い、微妙な症状の変化やお悩みに合わせて生薬の組み合わせや分量を調整し対応していきます。

しかしながら、治療期間は人それぞれで、確実にこの期間で治るということは言えません。適応障害を含む精神的な症状の場合は、長期的にサポートしていくケースが多いです。

このようなことを踏まえると、漢方は西洋医学の薬よりも適応障害の治療に相性がいいということが伺えます。

ですが、絶対にどちらの治療が適しているということは言えず、西洋医学と東洋医学のいいところを組み合わせる治療することも可能です。例えば、西洋医学で症状を緩和しながら東洋医学で体質改善やストレスへの対処法を学ぶなど、組み合わせることでより効果的な治療が期待できます。

適応障害に対して良く使用される漢方薬

こちらでは、適応障害に対して良く使われる薬をご紹介していきます。

以下の漢方薬は肝の失調を改善し、心の状態を安定させる効果が高いとされています。

| 適応障害に使われる漢方薬 | 効果効能 |

| 加味逍遥散(かみしょうようさん) | 肝の失調を治すとされる柴胡(さいこ)と芍薬(しゃくやく)が両方配合され、全部で10種類の生薬で構成されています。心の状態を安定させ、のぼせ・肩こり・疲れやすい・神経不安やいらだちなどの精神状態を緩和します。 |

| 四逆散(しぎゃくさん) | 肝の失調に効果的な柴胡と芍薬のほか、気の流れを整える枳実(きじつ)、生薬の作用を穏やかに整える甘草(かんぞう)の4つで構成されています。 これらの組み合わせにより、イライラや不安、腹痛・下痢などの腹部症状に効果が期待できます。 |

| 柴胡疎肝湯(さいこそかんとう) | 柴胡・芍薬を含む7つの生薬で構成されており、肩こり・不眠・頭痛・下腹部や胸部の張りなどの気の巡りが悪くなった「気の滞り」の症状に効果が期待できます。 |

| 柴胡桂枝湯(さいこけいしとう) | 柴胡をはじめとする9種類の生薬で構成されています。 ストレスによる不安・いらだち・動悸などの精神的症状と、腹痛・食欲不振などの身体的症状を緩和します。 |

| 半夏厚朴湯(はんげこうぼうくとう) | 精神を安定させる茯苓(ぶくりょう)が心を落ち着かせます。 ストレスによる気の滞りによる、不安感・落ち込み・イライラ・ヒステリーなどの精神的症状に特に効果が期待できます。 |

漢方相談の魅力について

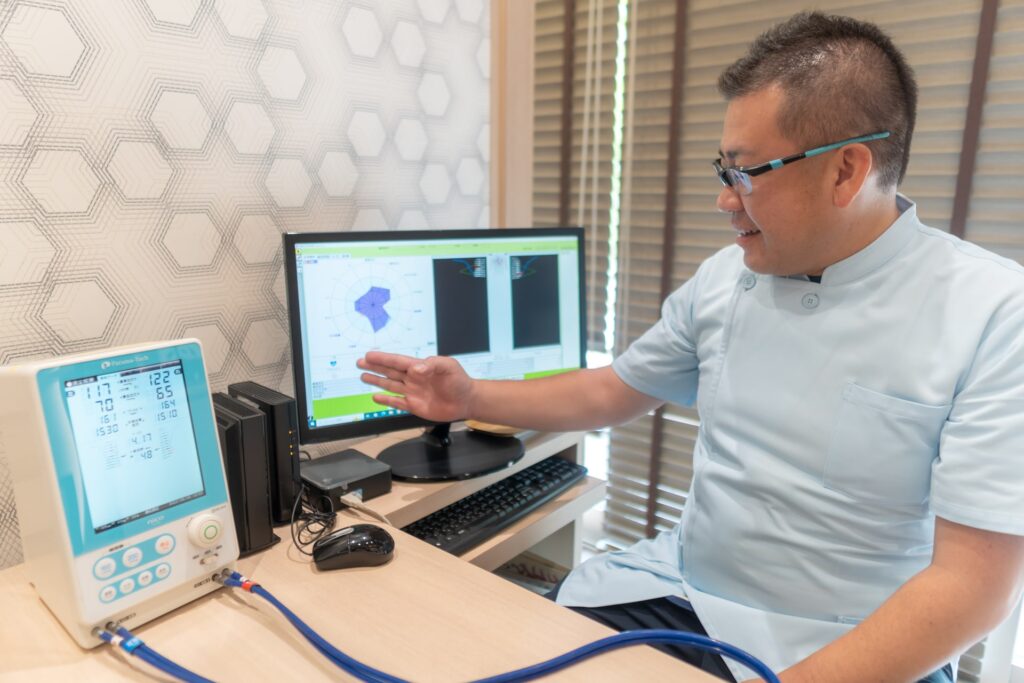

漢方相談とは、漢方を専門とする薬剤師や相談員が、患者様ひとりひとりの体質や症状・生活習慣などを詳しく聞き取り、その方に合った漢方薬を提案する相談のことです。

症状は同じでも、年齢・体質・性格・生活環境などはそれぞれ異なります。そこでその違いを細かな問診により根本となる原因を探っていきます。そのため、「今の患者様の症状に適した漢方薬」をご提案することができます。

また、漢方相談では根本原因の改善をする際に、定期的に通うことができるところや、オンラインで漢方相談を行っている薬局を推奨しています。

全国にはいろいろな漢方薬局がありますが、そのなかでも私たち【漢方ツヅノ薬局】の強みは次のようなものになります。

- 創業70年という長い歴史があり、豊富な知識と数々の症例や実績を基に、漢方薬の処方が可能です。

- 症状や体質・生活習慣などをお伺いし、五臓六腑・気血水・陰陽から総合的に判断し、オーダーメイドで調合した漢方薬をご提案します。

- 平和島本店は駅から徒歩1分、田島町店は駅から徒歩3分と、どちらも通いやすい好立地にあります。

- 患者様のライフスタイルに合わせた服用しやすい薬を数多くご用意し、最適な服用方法をご提案しております。

- オンライン相談も可能なため、遠方の方や店舗訪問が難しい方でもご相談が可能です。※田島店のみ。日本語・英語以外は不可となります。

- LINEからのチャットで、ご相談後の漢方に関してのご質問・ご予約も常時行っております。

まとめ

適応障害は特定のストレス要因(環境の変化・仕事・学校・仕事など)が原因で、心身がその状況に適応できなくなり、日常生活に支障が出てしまう精神疾患です。

適応障害は真面目で優しく、しっかりした人がなりやすい傾向にあり、症状を放置しておくと、次のような精神疾患につながることもあるので注意が必要です。

- パニック障害

- 不安障害

- うつ病

- PTSD(心的外傷後ストレス障害)

- 気分変調症

もっともまずやるべきことは、ストレスの原因から離れ十分な休養を取ることがとても大切です。

今回は『適応障害』の原因やこの疾患になりやすい方の特徴、現在の一般的な治療方法をいくつかご紹介しました。西洋医学と東洋医学(漢方)のそれぞれの考え方には違いがあり、特に漢方の考え方は詳しくお伝えさせていただきました。

漢方では、適応障害の原因は「肝(かん)」と「心(しん)」の不調が関係していると考えられています。肝の失調はストレスによる気分の落ち込みや抑うつ、心の失調は不安や動悸・不眠などにつながると考えられ、これらが適応障害の症状として現れると考えられています。

そのため、適応障害を漢方で治療するに際には、肝と心の不調を改善し、気の巡りを良くすることが大切になります。

病気の症状は同じでも、患者様一人ひとりの体質や生活習慣・環境などが違えば、ご提案する漢方はそれぞれ異なります。そのため、冒頭でもお伝えしましたが適応障害の症状や疑いがあっても自己判断をせず、医療機関や漢方薬局など専門家の診断を受け、ご自身にあった治療を受けられることをおすすめします。

また、適応障害の方で、西洋医学のお薬と漢方を併用して治療をされてる方や薬物治療をされながら認知療法のカウンセリングに通われている方もいらっしゃいます。

ぜひ、ご自身にあった治療法を試しながら、焦らず専門家や相談員の方と適応障害の症状改善へ進んでいただけたら幸いです。

私たち【漢方ツヅノ薬局】は創業70年の老舗漢方薬局のため、『適応障害』になど精神疾患に対する事例も多くございます。気になる方は、ぜひ一度当薬局の漢方相談をご利用ください。

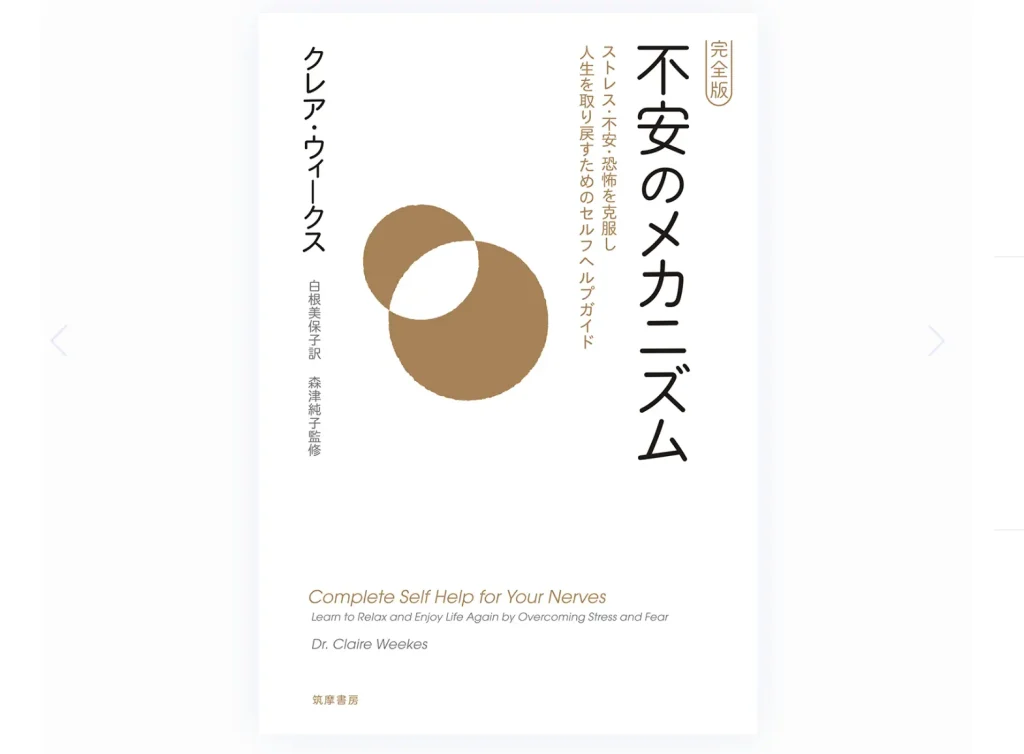

P.S. 本のご紹介:適応障害など精神疾患の理解を深め克服するためセルフヘルプガイドの本

私は、この本に書かれている治療法を参考に患者様とお話しをすることがあります。

この記事を読んで頂いている方にはこの本に書かれている内容がとても参考になると思い、大事な部分を少しだけ簡単にご紹介させていただきます。

この本では、治療の根本原則は以下4つになると述べられています。

- 真正面から向き合う

恐怖の対象である症状や体験などの問題に「真正面から向き合う」 - 受け入れる

その問題に対して真正面から向かう準備ができたら、身体の力を抜きできる限り楽な状態で、その問題を自分の中で「受け入れ」進んでいく - 浮かんで通り過ぎる(フローティング)

問題に向かっていく際にも、歯を食いしばり決死な思いで決意を固め進んでいくのではなく、がんばるのは最低限にして、心と身体の力を抜き「浮かんで通り過ぎる(フローティング)」ように進んでいくことが重要

※当然、①〜③はすぐにできることでありません。その問題に向かって進んでいく中で、時には激しい”ぶり返し”に見舞われることもあります。 - 時が経つのに任せる

恐怖の対象である症状や体験などの問題から回復する”カギ”は、その問題を「忘れること」ではなく「もうそんなことはどうでもいい」と思えることです。そう思えるようになるには「時間の経過(時が経つのに任せる)」が必要になります。

激しい反応に動揺することなく、冷静にやり過ごして時が経つのに身を任せることができるようになれば、神経も反応も次第に正常な状態に戻っていくようになります。

※①→②→③→④の順番で原則を理解をしていくとご自身の中で納得いくものがあると思います。詳細が気になる方は是非本をお読みください。

ものすごく簡単な説明となり大変恐縮ですが、この4つの治療の根本原則の考え方は私も非常に大事であると考えています。

私はこの考え方を参考に患者様とお話しをしています。じっくりお話をしながら、その方の症状や環境などに合わせて、自身の経験や実績も織り交ぜながら最適な漢方薬の選定・提案をしております。

著書の中では、多くの実例も書かれていますので大変参考になるかと思います。

是非、興味のある方は一度読んでみることをお勧めいたします。

漢方相談前にお問い合わせをされたい方は、

お問い合わせページよりご連絡いただく、もしくは当薬局代表電話(03-3765-5151)まで直接お電話ください。

皆様からのご相談やお問い合わせお待ちしております。

代表取締役社長

廿野 延和 - Tuzuno Nobuyasu –