LINEで簡単ご予約/相談

日常生活を送る中で、突然過剰な不安感や恐怖感を感じた経験はありませんか?

人間の最大の本能は「生存本能」です。生存本能は人間誰しもが備えている性質で不安や恐怖という感情を持つことで、いち早く自らの危険を察知し回避する役割があります。そのため、「不安」や「恐怖」は誰しもが感じたことがある感情ですので気にすることはあります。

しかしながら、「不安」や「恐怖」が過剰になってしまうことで日常生活にも支障をきたしてしまうことがあります。強い不安感から起こる疾患には、「不安障害」や「パニック障害」などがありますが、それぞれ症状が異なります。

不安障害やパニック障害のはっきりした原因は判明していないですが、本記事ではそれぞれの疾患についての症状を詳しくご説明していきます。また、不安やパニックの対処法のひとつとして漢方薬を取り入れるとなぜ良いのかご紹介していきます。

不安とは?

不安とは、該当するものや根拠がはっきりしないまま、心配を抱いたり恐怖を感じたりするネガティブな感情のこと言います。

不安は元々人間の機能のひとつとして誰にでも備わっている機能であり、危機や危険を感じると自分自身に警戒を促す防御反応のような役割になります。

しかしながら、そのサインが過剰になると危険でないものにも不安や恐怖を感じてしまい、普段の生活に支障が出てしまうような病的な不安が生じてしまうこともあります。

では、不安はどのようなときに起こりやすいのでしょうか?

不安になる状況は多岐に渡りますが、まず「環境の変化」があります。例えば新しい職場になり環境が変わると、人間関係や自分の立場も変化します。

そのため、「うまく輪になじめるのか」、「みんなと上手にやっていけるのか」など様々な不安が生じてしまいます。また、大勢の前で何かを発表しなければならないときなど、緊張した状況から「失敗したらどうしよう・・・」など不安な感情が生み出されることもあります。

他にも、大震災や津波など生命を脅かすほど大きな災害にあったときなど、環境の変化によって不安を強く感じることもあります。

また、自分を責めやすい・物事をネガティブに捉えやすい・神経質・こだわりが強い・完璧主義者など、元々持っている本人の性格が不安が起こる要因となる場合や過去の精神的苦痛(トラウマ)が原因で起こる場合、ご家族に不安症の方がいる遺伝的要因※1で起こる場合もあると言われています。

不安とパニックの違い

不安障害とパニック障害は、どちらも強い不安感や恐怖感などが原因で起こる疾患ですが、それぞれ違いがありますので、こちらの章で詳しくご説明いたします。

不安障害とはどのような症状か?

不安障害は、将来のことや健康のことなどに対し明確な根拠がないにも関わらず、漠然とした恐怖や不安を持続的に感じ、常に心配をしているのが特徴です。

以下のような症状にあてはまる場合、不安障害である可能性が考えられます。

- 重大なことでも小さなことでも不安や心配に感じる

- 緊張していて落ち着かない

- 冷汗が出たり赤面したりする

- 大勢の前で何かを発表するとき、恥ずかしい思いをするのではないかという恐怖感がある

- 失敗をすることや、誰かに見られて評価されることがとても怖い

- 人前で話す場面など、人の集まる場所を避けてしまう

- 電話がかかってくると怖くて出られない

- 決めていた予定が近くなると落ち着かなくなり、体調を崩してしまう

- めまいや吐き気が続き、病院を受診しても異常がない

- 不安や緊張で学校や会社を休みがちになる など

そして、不安障害は細かく分けるとさまざまな種類があり、以下のようなものになります。

- パニック障害

- 全般性不安障害

- 社会不安障害

- 強迫性障害

- 限局性恐怖症

- 心的外傷後ストレス障害(PTDS)

- 分離不安症

- 選択性緘黙(せんたくせいかんもく)

- 広場恐怖症

不安障害は心の症状だけでなく体に現れる症状もあり、不安障害が関連して起こりうる疾患もあります。

心の症状

不安障害での心の症状は以下のようなことになります。

- 些細なことで不安になり無駄な心配をする

- 常に緊張してリラックスできない

- ソワソワ・イライラして怒りっぽくなる

- 物事がうまくいかないと悲観的になる

- 集中できずあれこれ気が散る

- 気分が落ち込む

- 人に会うことを面倒に感じる

- 忍耐力がなくすぐに疲れる

- 自分の体ではないような感じで、もうろうとする etc.

体の症状

不安障害での体の症状は以下のようなことになります。

- 冷汗が出る

- 頭が痛い・頭が重い・頭に圧迫感がある

- めまいや頭が揺れる感じがする

- 緊張感

- 手足が冷たいまたは熱い

- なかなか眠れない

- 便秘・下痢・頻尿

- 睡眠時途中で目が覚める

- 動悸・息切れ etc.

不安障害が関連して起こりうることは?

不安障害により感情のバランスが崩れると、日常生活に支障をきたすため次のようなことが起こる可能性があります。

- 仕事ができなくなる

- 家事ができなくなる

- 自宅から出られなくなる

- ミスをしやすくなる

- 電車やエレベーターに乗れなくなる など

パニック障害とはどのような症状か?

パニック障害とは、不安障害のひとつです。

継続的に生じている不安障害と違い、パニック障害は何の前触れもなく突発的に激しい不安感に襲われ、動悸や息切れ・呼吸困難などの発作が起きてしまうことが多い疾患です。

以下のようなことが当てはまる場合は、パニック障害である可能性があります。

- 何の前触れもなく動悸がしたり胸が痛んだりする

- 息がしづらく、胸がつかえるような感じがする

- めまいがする・汗が出る

- 胃の調子が悪く吐き気を感じる

- 体がズキズキと痛んだり、ブルブルと震える

- 自分が自分でないような感じがする

- どうにかなってしまうのではないかという恐怖感がある

- 気がおかしくなるのではないかと思ってしまう など

パニック障害は、以下の3種類に分類されます。

- パニック発作

- 予期不安

- 広場恐怖症

パニック障害も不安障害と同様、心と体に症状が現れてきます。

心の症状

パニック障害での心の症状は以下のようなことになります。

- 気持ちが落ち着かずソワソワする

- 不安な気持ちや恐怖感をコントロールできない

- 集中力が低下する

- 不安や恐怖感のある状況を回避する(回避行動) など

体の症状

パニック障害での体の症状は以下のようなことになります。

- 動悸・息切れ

- 呼吸がしづらい

- めまいがする

- 腹部に不快感を感じる

- 体や手足が震える

- 筋肉に痛みやこわばりがある

- 汗が出る

- 吐き気がする

- 下痢・便秘

- 喉に違和感がある

- 胸の傷み など

パニック障害が関連して起こりうることは?

パニック障害も、日常生活に支障が出るようになると、以下のようなことが起こる可能性があります。

- うつ病

- 職場や学校へ行けなくなる

- 欠勤や遅刻が増える

- 睡眠薬やアルコールに依存しがちになる

- 人とのコミュニケーションを避ける など

日本ではどれくらいの人が不安やパニックの症状に悩まされているのか?

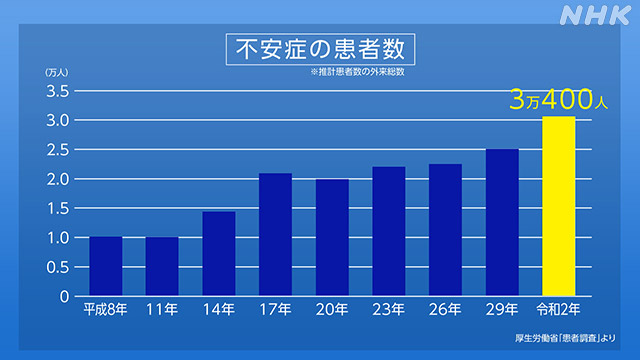

日本での不安障害による患者数は、国が出したデータによると年々増加傾向にあり、最新のデータによると令和2年の時点で3万人を超えているというデータがあります。

また、実際の日本の不安障害の患者数はWHO(世界保健機構)の調査では、うつ病やうつ状態の患者数より多く、1,000万人以上だと言われています。

パニック障害の患者は、「厚生労働科学研究成果データベース」によると、日本の人口の約1%ほどだと言われており、特に20代の患者が多い傾向にあり、女性のほうが男性の2倍ほど多いとされています。

不安やパニックになりやすい人の特徴

不安障害やパニック障害になりやすい人はどのような特徴があるのでしょうか。

不安障害になりやすい人の特徴

不安障害になりやすい人は、以下のような特徴が見受けられます。

- 神経質

- デリケート

- 理想主義

- 内気な性格

このような傾向がある方は、トラブルミスに対して過剰に不安を感じてしまうことが多く、過去のトラウマや遺伝的な面もあります。

パニック障害になりやすい人の特徴

パニック障害になりやすい人は、以下のような特徴が見受けられます。

- 完璧主義

- 感受性が強い

- センシティブ

- 元々緊張しやすく不安になりやすい

- こだわりが強い

- 周りに遠慮しがち

特に10代〜30代の人が発症しやすく、女性は男性の約2〜3倍程発症しやすいと言われています。

また、不安障害と同様に、遺伝的要因で発症することもあります。

不安やパニックの治療方法とは?

不安障害やパニック障害は放置していたり自力での完治は難しいとされています。

ですが、早めの治療やサポートなどで、症状の改善や回復に向かうことができます。また、疾患の種類や症状の経過により完治率は異なります。

不安障害やパニック障害の治療方法には、「漢方治療」「薬物治療」「認知行動療法(精神療法)」などがあります。

漢方治療は、心と体のバランスを整え精神を安定させ、不安や緊張を和らげ症状を改善していきます。副作用や依存性が少なく、ひとりひとりの体質や症状に合わせて漢方薬を処方することで、自然治癒力を高めて体を整えることで効果を発揮します。

また漢方薬は、副作用や依存性が少ないことから症状の早い段階から治療を始めることができ、根本から体質改善が見込め、漠然とした症状などにも効果が期待できます。

薬物治療には、抗うつ剤や抗不安剤という薬が使われることが多く、脳の神経伝達物質であるGABA(ギャバ)の働きを活性化することにより、ストレスの緩和や不安を和らげる効果があります。漢方治療よりも即効性がありますが、副作用や依存性が強くなります。

認知行動療法は、不安障害やパニック障害においてのマイナス思考や否定的な思考パターンを改善し、不安や恐怖などを減らしていくことを目的とした心理治療法になります。

漢方薬(かんぽうやく)とは?

漢方薬とは、植物・鉱物・動物などの生薬(しょうやく)を組み合わせて作られた薬のことで、日本の伝統医学である漢方医学を基準としています。漢方薬には、複数の有効成分が含まれているため、さまざまな症状に効くのが漢方薬の特徴です。こちらでは、漢方薬について詳しく解説していきます。

漢方薬のメリット・デメリットとは?

漢方のメリット

漢方薬のメリットについて簡単にご説明いたします。

メリット①:漠然とした症状の際も使える

漢方薬は何となく調子が悪いと感じるときや、症状があるのにも関わらずどこが悪いのかわからないといった漠然とした症状があるときにも使用ができます。

例えば、更年期障害・冷え性・不眠など、西洋医学では対応しにくい体の不調に使うことができます。

メリット②:複数の症状に幅広くアプローチできる

複数の生薬(しょうやく)を組み合わせて作られた漢方薬は、複数の症状に対応できることも魅力のひとつです。例えば、更年期障害であれば、イライラ・のぼせ・むくみ・冷え・めまいなど複数の症状を発症することがあります。

西洋医学で使用される更年期障害への治療薬では、1つの薬で複数の症状を一度に改善することは難しいとされています。一方で、漢方薬であれば1つの漢方薬で複数の症状に働きかけ、症状の改善につなげることができます。

メリット③:効果が緩やかで体への負担が少ない

漢方薬は、自然由来の成分を使用しているため効果や効能が緩やかで体に負担が少ないものが多く、長い間飲み続けても副作用が起きにくいのが特徴です。

例えば、便秘の際に西洋薬を飲むと腹痛や下痢などの副作用を起こすこともありますが、漢方薬であればそのようなリスクも低くなります。

メリット④:根本から体質改善が期待できる

漢方薬は、患者様の体質や体力も加味して適したものを選びお作りします。そうすることで自然治癒力が高まり、根本的な改善をサポートしてくれます。症状をダイレクトに治すのではなく、体の基礎から整え体質改善を働きかけるため症状の根本改善へとつながります。

メリット⑤:早期段階で治療が開始できる

西洋医学では更年期障害・肩こり・冷え・便秘・不眠などの対応が難しく、原因が特定されない体質がからんだ症状は、未病(みびょう)と診断されることもあります。

メリット⑥:どんな人でも飲みやすい

子供や高齢者・妊娠中・授乳中の方などでも使いやすいというメリットがあります。

また、1つの症状に対して効果が期待できる漢方が複数あることも多いため、それぞれの体質によって適したものを選び服用できるのも魅力的な点です。

メリット⑦:西洋薬との併用が可能

副作用や薬同士の相性などの兼ね合いで西洋薬を同士を併用できない場合が多くあります。一方、漢方薬は西洋薬と併用しても問題が起きることは少ないです。

しかしながら、数種類の漢方薬を併用した場合、副作用のリスクが高まる可能性があるため、自己判断でドラックストアやネット通販などから漢方を購入し併用しないようお願いいいたします。

必ず併用する際には、かかりつけの薬局や病院に相談をしてから併用するようお願いいたします。

漢方のデメリット

続いて、漢方薬のデメリットについても解説していきます。

デメリット①:効果を発揮するまでに時間がかかる

漢方薬は長期間飲み続けることで体質を改善し、症状を治していくことが目的です。

そのため、西洋薬のように即効性は期待できません。そのため、数ヵ月~数年にわたって服用を続けるケースもあります。

また、患者様の症状の改善に合わせて漢方の種類や用量などを変えていく必要があります。より効果を実感されたい/症状を改善されたい方は、定期的に当院のような漢方薬局でカウンセリングを受け、提案された漢方をきちんと飲み続けていくことがとても重要となります。

デメリット②:効果や効能がわかりづらい

西洋薬でも漢方薬でも同じことが言えます。

漢方薬を服用し続け、症状がなくなったと感じれば効いている実感がありますが、漢方薬は効果が出るまでに時間を要するため、西洋薬とは異なり実感を感じづらい場合もあります。そのため、効果をあまり感じられず自己判断で服用をやめてしまわれる方もいらっしゃいます。

そのような事態は私たちとしても避けたい状況であるため、手厚いアフターフォローを積極的に行い、定期的なカウンセリングを患者様に受けて頂くことで、私たちも患者様の状況を詳しくお伺いし、必要と判断できれば漢方の種類や用量を調節しより改善が進みやすくなるようサポートしております。

デメリット③:選び方が難しい

漢方薬は、根本原因から改善していくという目的があるため、症状が同じであっても数種類の漢方の中から患者様の体質や体力を考慮し最適なものを選択する必要があります。

そのため、一般の方が漢方薬を自分で調べ選ぶことは非常に難しいので、必ず医師や薬剤師のカウンセリングを受け、自分の症状や悩みをにあった漢方薬を提案していただくことが大切です。

デメリット④:飲みにくさを感じる

漢方薬は粉薬(顆粒タイプの薬)が多く、独特の苦みや匂い・口触りがあるため飲みにくいと感じる方も多く、それが原因で服用を辞めてしまわれる方もいらっしゃいます。顆粒タイプが苦手な方は、少しでも長く服用できるよう錠剤タイプに変更することをお勧めいたします。詳しくは、かかりつけの医師や薬剤師にご相談ください。

私たち漢方ツヅノ薬局では、粉薬はもちろん、錠剤の他に煎じ薬のご用意もございます。煎じ薬はご自身で生薬を煎じる薬になるため少し面倒に感じられる方もいらっしゃいます。

そのような方には、『煎じ済みのパックタイプ』の煎じ薬もご用意がございます。『煎じ済みのパックタイプ』は気軽に外出先でも服用できるため、患者様のご要望に合わせて、煎じ済みのパックタイプの煎じ薬お出ししております。

詳しくはこちらをご確認ください。

※煎じ薬は本店でのみご案内可能となります。別途手数料も頂戴いたしますので、詳しくは漢方ツヅノ薬局平和島本店までお問い合わせください(平和島本店ページ)。

デメリット④:副作用が出ることがある

漢方薬は、100%安全に飲める薬と捉えられがちですが、体質に合っていない漢方薬を服用すると副作用のリスクもあります。

代表的な副作用は、お腹の不快感や肝機能の異常です。また、生薬である甘草(かんぞう)の摂取し過ぎにより「偽(ぎ)アルドステロン症」と言われる症状が発症することがあります。※2

偽アルドステロン症の症状には、手足がだるい・筋肉痛・むくみ・痙攣・吐き気・動悸・頭が重いなどがあります。甘草はさまざまな漢方薬に用いられているため、複数の漢方薬を服用すると、取り過ぎてしまう恐れがあります。

漢方薬の副作用のリスクを抑えるには、用法・用量を守って飲むことが大切です。

不安やパニックにはなぜ漢方がいいのか?

不安障害やパニック障害に漢方薬が良いとされているのは、

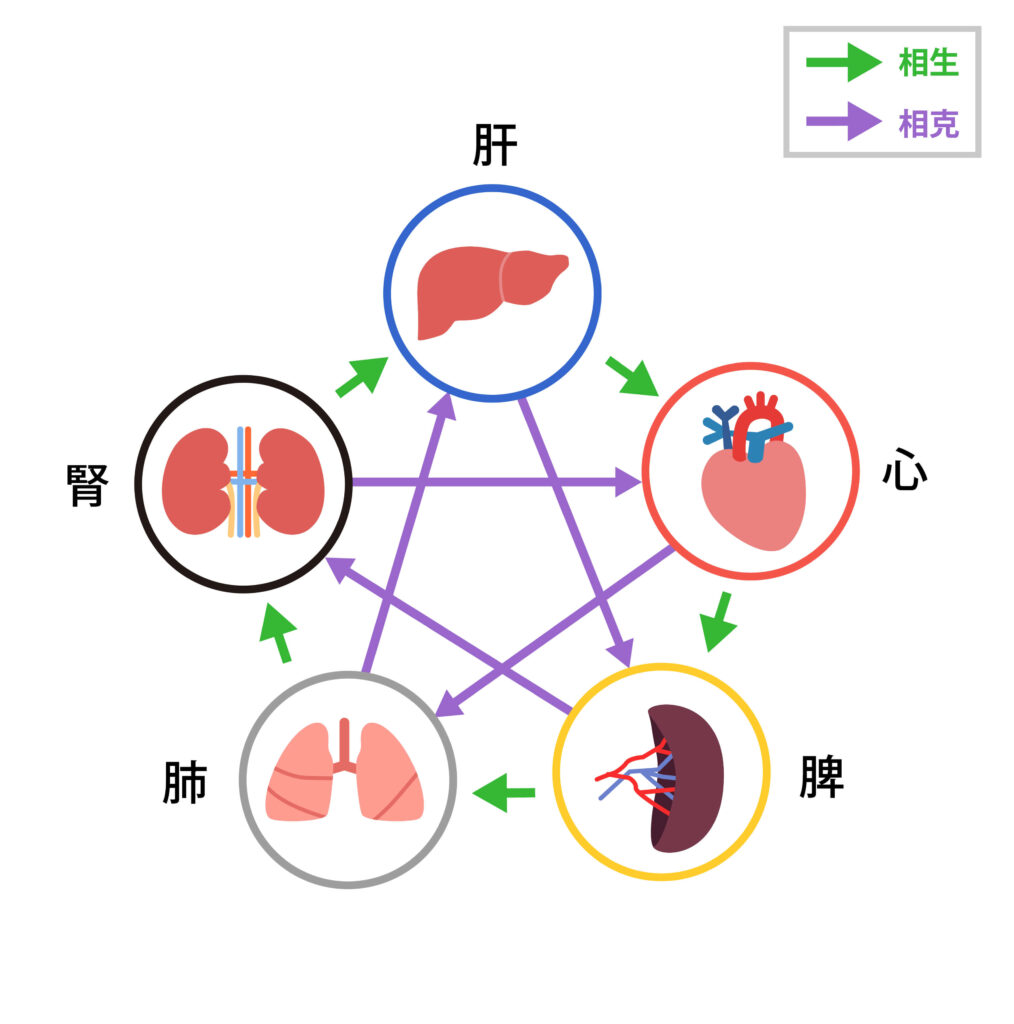

「心と体は切り離すことができない関係にある」という考え方に基づいていているためです。五臓と感情には深い関係があると言われています。

漢方相談の問診では、基本的に五行説に基づいた考え方を活用し問診します。

五臓(肝、心、脾、肺、腎)の状態を中心に五味(酸味、甘いなど味覚の好み)、五声(怒鳴る、力なく笑うなどの声)、五根(目や鼻などの感覚器官)、五主(筋や脈などの器官)、五季(変化が起こった季節)、五色(皮膚の色)、五志(抱いている感情)等と患者様の不安やパニックの症状の関連性を確認します。

この中で五志は怒、喜、思、悲、恐に分けられ、「肝」の五志は『怒り』です。

怒りが強いと肝の機能が過剰に働き、やがて消耗してしまいます。

日常生活の中では怒る事があまりない方もいるかも知れませんが、上司・部下などの人間関係や社会生活により相手にかける言葉遣いを慎重に選んだり、相手の意向を汲み取り自身の考えや行動を我慢することでも『肝』は知らず知らずのうちに消耗してしまいます。

不安やパニックの症状の関連性を確認する際に、特に五臓の中でも『肝』に着目する理由として、肝は疲労やストレスから身体を守る働きがあり、機能しなくなるとストレスへの耐久力がなくなり弱まり、強い不安やパニック症状が出易くなってしまうからです。

心で感じるストレスを脳へ伝え続けると自律神経の中の交感神経が過剰に働く事になります。

交感神経優位な状態が続くと心身共に緊張した状態となり、これを解決する根本的なアプローチは日々進歩している現代医学でも容易く行えるものではないと考えております。

心と脳の繋がりはとても繊細で複雑なものです。

不安やパニックの症状が起こるという事は、心と脳。そして全身が緊張して疲れてしまっている状態と言えます。

漢方は心と脳、及び体との相関性も考えた上で使わます。そのため、不安やパニックの症状の根本的なアプローチをするには漢方が良いとされています。

不安やパニックによく使われる漢方薬とは?

一般的に「不安」や「パニック」によく用いられる漢方を簡単にご紹介いたします。

漢方薬は、同様の症状であっても患者様の年齢・体質・性格・体格など皆様異なります。その微妙な違いを細かい問診により、根本原因を探り『今の患者様の状態に最適な漢方』を取捨選択しご提案をいたします。漢方薬を用いて症状の根本改善をされたい方は是非漢方相談を始めてみることお勧めいたします。

抑肝散(よくかんさん)

ストレスが高まると肝気(かんき)の高ぶりが起こります。肝気が高ぶると興奮状態となり、話がくどい、イライラ、不眠、場合によっては手足の震えが起こります。歯ぎしりをする方もいます。

抑肝散はこういった肝気の高ぶりからくる症状を和らげてくれ、小児にも使うことがある漢方です。

柴胡加竜骨牡蠣(さいこかりゅうこつぼれい)

ストレスで身体の巡りが悪くなると鬱滞(うったい)した部位から熱が発生することがあります。肝で鬱滞すると、心は鬱滞によりに熱を帯びます。

心は熱を帯びると心に火がつき心火(しんか)といわれる状態となります。

肝の鬱滞では緊張感や憂鬱感、情緒の不安定が心の熱(心火)では動悸、そわそわする、焦燥感、驚きやすいなどの症状が起こります。

柴胡加竜骨牡蠣はこのような肝と心の不調を和らげるために用いる漢方です。

柴胡疎肝湯(さいこそかんとう)

肝気鬱血(かんきうっけつ)と言われるストレスで体の巡りが悪くなった状態を改善させる漢方です。肝気鬱血では憂鬱感や情緒不安定、ため息や肩こりなどが見られます。ストレス性の肥満や下痢にも用いることがあります。

症状に応じて他の漢方と組み合わせて使うことが多いです。

半夏厚朴湯(はんげこうぼくとう)

塞がっている気分のつかえを取ってくれる漢方で、憂鬱感や不安感を和らげるためによく用いられます。

長年の経験から几帳面で真面目な方に効きやすい印象があります。

また、咳を抑え痰を切る効果もありますが、燥性(そうせい)が強く、体質的に潤いがあまりない方には適していないケースがあるため注意が必要な漢方となります。

加味逍遙散(かみしょうようさん)

男女問わず用いる事の出来る漢方です。

ストレスは体の巡りに滞りを起こし、主に上半身で滞り滞った部分から熱が生じます。上半身にのぼせや火照り感、発汗、イライラ、憂鬱感、情緒が不安定な方に用いられる漢方です。

漢方はどんな人におすすめ?

漢方薬は、症状だけでなく体質に合わせて処方されます。漢方薬は以下のような方におすすめです。

- 不安障害やパニック障害などの精神的な症状に悩まされている人

- 検査では異常はなかったのに体調が優れない人

- 慢性的な体に不調がある人

- 薬の副作用を可能な限り抑えたい人

- 胃腸が弱い人

- 依存性の心配をせずに症状を改善させたい人

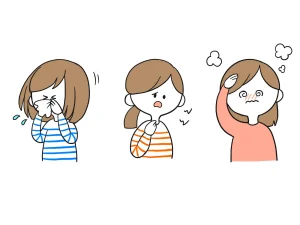

漢方相談とはどのようなものか?

漢方相談とは、漢方の専門家がひとりひとりの症状や体質・性格・環境・生活習慣などを聞き、漢方薬や生活週間の改善方法の提案を行います。

症状が同じでも、体質や年齢・性格・体格などによって合う漢方は異なるため、その方に適した漢方やアドバイスをすることが非常に重要になります。なぜ、今悩まれている症状が起きてしまったのかを患者様とのヒアリングから考察し、根本原因を探り、その方に合わせた漢方薬を選びご提案していきます。

最近ではネット社会が進み、インターネットやSNSでの情報発信が増えているためそれらの情報に触れたことがきっかけで漢方を購入されてみる方も増えているようです。しかしながら、インターネットやSNSでの情報には誤った情報も多く含まれているため、自分の判断で漢方薬の選び服用していると、症状がより悪化してしまうケースも多くあります。

漢方薬に興味がある方は、自己判断で漢方薬を取り入れようとせず、一度漢方薬局などで必ず専門家に相談し、適切な漢方薬を選んでいただき、用法・容量守り服用するようお願いいたします。

漢方相談の魅力とは?

漢方相談は漢方の専門家がカウンセリングを行い、親身になって相談してくれるところが魅力です。初めての漢方相談でも、相談員が時間をかけて丁寧にお悩みを聞き患者様の症状や体質に合わせて漢方薬を選んでいきます。

また、患者様の要望やライフスタイルに合わせ、ひとりひとりに合ったアドバイスや適した漢方薬をご提案いたします。漢方薬は継続して服用し続けていくことが非常に重要になりますので、メンタル面でも患者様をサポートしていけるよう、相談員がその後の経過や体調の変化なども定期的にお伺いさせて頂き、患者様の不安を解消していけるよう一緒に伴走し、悩まれている症状の根本改善を目指していきます。

まとめ

今回は、不安障害とパニック障害についての解説と、両者の違いや原因、解消法のひとつとして漢方薬についてご紹介しました。

不安障害とパニック障害のはっきりとした原因は解明されていないのが現状ですが、どちらも不安や心配の感情が過剰になったときに発生する疾患であり、心だけでなく体にも症状が現れ、日常生活に支障をきたしてしまうことも多くあります。

不安障害やパニック障害におすすめの治療方法はいくつかありますが、その中でも「心と体は切り離すことができない関係にある」という考えに基づき、体の中から根本改善を目指す漢方治療について詳しくご紹介させて頂きました。

漢方治療をするにあたり、気をつけて頂きたい点として、漢方は同じ症状であっても体質・体格・性格などによって効果のある漢方は異なります。自己判断で漢方薬を選ぶのではなく、必ず専門家のカウンセリングを受け、定期的に専門家と漢方相談をしながら自身の症状の根本改善を目指すようお願いいたします。

不安障害やパニック障害でお悩みの方は、ぜひ一度漢方相談を検討してみてください。

漢方相談前にお問い合わせをされたい方は、

お問い合わせページよりご連絡いただく、もしくは当薬局代表電話(03-3765-5151)まで直接お電話ください。

皆様からのご相談やお問い合わせお待ちしております。

代表取締役社長 廿野 延和 - Tuzuno Nobuyasu –