LINEで簡単ご予約/相談

汗は本来、夏の暑い日や運動時に体温が上がり過ぎないようにするため「打ち水」のような役割をし、体を正常な状態に保ちます。

しかし、適度な温度の環境でも必要以上に汗をかいてしまうことで日常生活に支障をきたし、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか?それはもしかすると、自律神経の乱から『多汗』が起こっているのかもしれません。

多汗症を改善するためには、薬や手術などが有効とされていますが、病院に行くのが苦手な方や手術や治療が怖いと感じる方もいらっしゃるかと思います。そのように方には、漢方を取り入れ自律神経の乱れから改善してみることをおすすめします。

今回の記事では『漢方で考える多汗症』について詳しく解説し、多汗症の症状や原因・おすすめの漢方薬も併せてしっかりとご紹介していきます。

多汗症とは?

汗は通常体温調節・皮膚の保護・老廃物の排出という3つの機能を発揮しており、私たち人間の健康維持に欠かせない大切な役割を果たしています。

多汗症とは、これらの役割に必要な汗が通常の範囲を超えて、日常生活に支障をきたすほど汗が多量に出る症状のことを指します。

そして、多汗症と言っても汗をかく部分は人によって異なります。

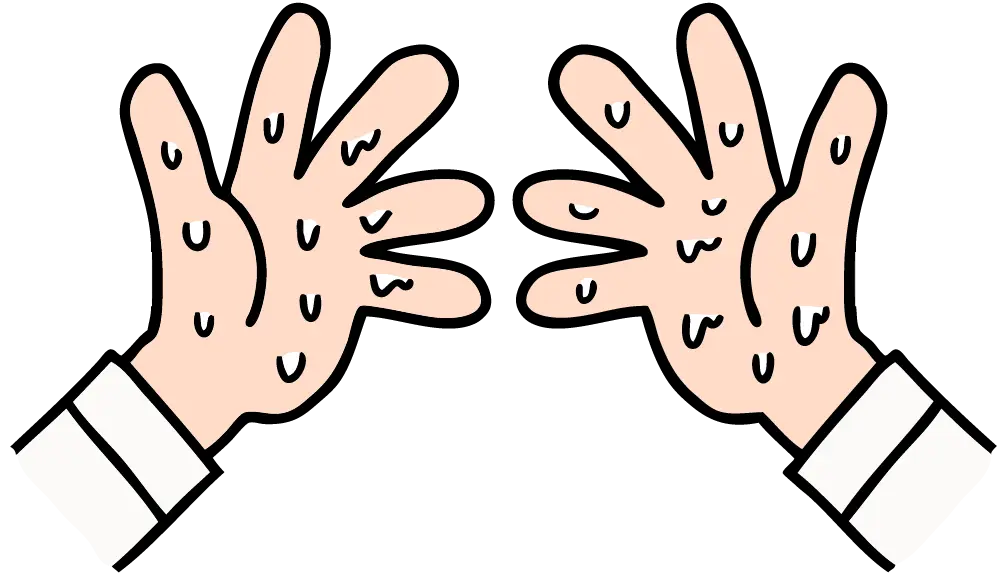

全身から多量の汗が出る症状を「全身性多汗症(ぜんしんせいたかんしょう)」といい、手のひらや脇・足の裏など部分的に多量の汗をかく症状を「局所性多汗症(きょくしょせいたかんしょう)」と言います。

さらに、そのなかで原因が特定できるものを「続発性多汗症(ぞくはつせいたかんしょう)」、原因が特定できないものを「原発性多汗症(げんぱつせいたかんしょう)」に分類されます。

製薬会社や医療機関の調査によると、日本では原発性多汗症(原因不明)多汗症の患者数は人口の約10%程度と推測されています。

これは、約10人にひとりは多汗症で悩まされているということになります。

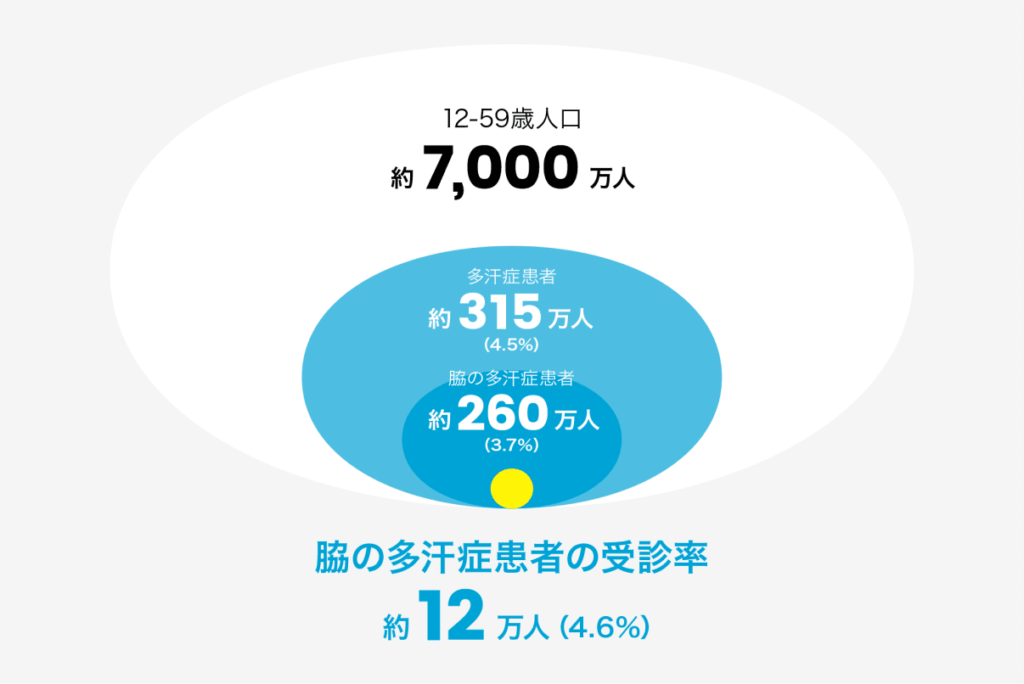

多汗症は部位によって患者数が異なりますが、そのなかでも製薬会社の調査(2020年)によると、脇の多汗症の患者数が特に多く、12~59歳の人口約7,000万人のうち約260万人(3.7%)が発症していることがわかっています。

しかしながら、そのうち医療機関を受診している人は約4.6%程度と少ないこともわかっています。

続いて、一般的な多汗症の原因や症状について解説していきます。

多汗症の原因とは?

「全身性多汗症」と「局所性多汗症」では、それぞれ原因が異なります。

全身性多汗症の原因

| 温熱性発汗 | 運動や高温により体温が上昇したとき、脳の体温調節中枢からの指令により、全身の汗腺(エクリン腺)から汗を出すことで体温を下げようとする生理現象です。 |

| 内分泌・代謝性発汗 | ホルモンバランスの乱れや代謝異常により汗が出ること。更年期障害や甲状腺機能亢進症(こうじょうせんきのうこうしんしょう)・糖尿病・肥満などが原因で、大量の汗をかく状態を指します。 |

| 神経障害による発汗 | パーキンソン病などの神経系の疾患(パーキンソン病は、上半身や顔に大量の汗をかく「発汗過多」がみられることがあります。) |

| 薬の副作用による発汗 | 非ステロイド性抗炎症薬・睡眠導入薬・向精神薬など、特定の薬を服用した際に、通常の発汗量を超えて大量に汗をかく場合があります。 |

| 感染症による発汗 | 風邪やインフルエンザ・コロナなどにかかると発熱により体温が上昇するため、全身から多量の汗が出ることがあります。 |

| 原発性発汗症 | 原因が特定できず、突然大量の汗をかくこと。 |

局所性多汗症の原因

| 精神性発汗 | 緊張や不安・ストレスなどの精神的な要因によって引き起こされ、手のひら・足の裏・脇の下など特定の部分で多量の発汗が起こりやすいのが特徴。 |

| 味覚性発汗 | 辛いものや酸っぱいものを食べたときに、特定の味覚を刺激することで顔や頭を中心に汗をかくことを指します。 |

| 神経障害による発汗 | 自律神経の障害が起こると、体温調節や精神的な刺激に対する反応がうまく行われなくなり、発汗異常が起こり多量の汗が出ることがあります。 |

| その他 | 皮膚疾患が原因で局所的に汗をかくことや、遺伝的要因も考えられています。 |

このように、多汗症の原因は多岐にわたるためご自身で判断するのは非常に難しいです。多汗症と思ったらまずは医療機関を受診し医師に相談することが大切です。

多汗症の症状は?

こちらでは、多汗症の症状をご紹介します。

以下の症状に当てはまる場合は、多汗症の可能性があります。

- 暑くない日や運動をしていないときでも多量の汗をかく

- 緊張すると大量の汗をかく

- 手のひらや足の裏・脇などが常に湿っている、または汗が滴るほど出る

- 1日に何度も着替えをしなければならない

- 汗をかくことを心配し、仕事や勉強に集中できない

- 服に汗ジミができる

- 手汗のせいで文字が滲む・手をつなげないなど日常生活に支障が出ている

- 多汗症の家族がいる

- 睡眠中はあまり汗が出ない

さらに、多汗症は症状の度合いによって軽度・中度・重度とレベルが異なります。

- レベル1(軽度):皮膚が軽く湿る程度で、他人から気づかれないほどの汗。日常生活への影響は少ない。

- レベル2(中度):汗が滴るほどではないが、皮膚が湿っている状態が続く。日常生活にときどき支障が出る。

- レベル3(重度):汗が滴り落ち、日常生活に大きな支障が出る。体温調節が必要ないときでも汗が出る。

多汗症の診断は、医師による診察や検査によって行われます。

セルフチェックの結果、上記の項目にいくつか当てはまり、多汗症の疑いがある場合は自己判断での治療はせず、必ず医療機関を受診することをおすすめします。

多汗症の治療方法について

多汗症の治療方法は、原因や症状の程度レベル・部位によって異なりますが、一般的には手術・外用薬・内服薬・注射薬などの治療法があります。

外用薬

外用薬は、皮膚や粘膜に直接塗ったり張ったりして使用できる薬のことです。多汗症の外用薬は、軽度~重度の患者様に有効とされています。

主に使われる外用薬には「塩化アルミニウム液」が挙げられます。塩化アルミニウム液は、脇などの患部に直接塗ることで、汗腺を防いで汗の分泌を抑えてくれます。

しかし、塩化アルミニウムは肌が弱い人やアレルギー体質の人が使用すると、肌が赤くなったり腫れたりする可能性があるので注意が必要です。

内服薬

内服薬とは、口から飲んで服用する薬のことを指します。内服薬による治療は、主に軽度〜中度の患者様の治療に適しています。

主に「抗コリン薬」が使用されており、唯一保険適用が認められています。

抗コリン薬は、神経伝達物質であるアセチルコリンが汗腺の受容体に結合するのを阻止することで発汗量を減らします。

抗コリン薬のひとつ、「プロバンサイン」は全身の発汗を抑える効果が期待できますが、口の渇きや目のかすみなどの副作用が生じる可能性もあるため、医師の診断のもと処方してもらうことをおすすめします。

注射薬

多汗症の注射は、主にボツリヌス菌から抽出された「ボツリヌストキシン製剤」を汗を多くかく部分(手のひら・足の裏・脇の下など)に直接注射します。

これによりアセチルコリンの働きを抑制し、発汗量を減少させます。個人差はありますが、一般的に効果は4〜9ヵ月程度持続すると言われています。

定期的に注射を繰り返すことで、より長期間効果を維持することができます。

手術療法

多汗症の手術療法は、主に「胸部交感神経節遮断術」(ETS)が用いられます。

この手術は手のひらや脇の下の多汗症に対して、内視鏡を脇の下から挿入し、胸腔内の交感神経を部分的に切断することで発汗を抑えます。

全身麻酔で行われ、目が覚めたときには汗が大量に出なくなり、症状の度合いによっては日帰り手術も可能です。

しかしながら、副作用として「代償性発汗」が起こる可能性があります。これは、手術で汗を抑えた別の部分から汗の量が増える現象です。

したがって、手術療法を検討している方は副作用を考慮し手術を受ける必要があります。詳しい施術内容や副作用に関しては専門の医師にご相談ください。

鍼灸(しんきゅう)療法

鍼灸療法とは、鍼(はり)や灸(きゅう)を用いて、体の特定の部位(ツボ)を刺激することで、病気や不調を根本から改善する東洋医学に基づいた治療方法です。

多汗症に対する鍼灸治療は、自律神経のバランスを整え、発汗を調節する効果が期待できます。

患者様の体質や症状に合わせて、適切なツボを選び鍼灸治療を行います。

例えば「神門(しんもん)」という手首の小指側のくぼみにあるツボは、自律神経を整える効果があるため、多汗症の改善に役立つとされています。

『多汗症』に対する中医学/漢方の考え方

ここからは、中医学/漢方の観点から『多汗症』について解説していきます。

中医学とは、中国で2000年以上の歴史を持つ伝統医学のことで「東洋医学」の一分野のことを指します。

人間の体を内臓や臓器・器官といった部位の集まりとしてみるのではなく、個々が互いに関係し合うひとつのまとまりとして捉え、自然との調和やバランスを重視します。

病気の原因を体の不調和と捉え、ひとりひとりの体質や症状に合わせ、漢方・鍼灸・薬膳などの治療法を用いて自然治癒力を高めることを目的としています。また、病気の治療だけでなく、未病(健康な状態とは言えないがまだ病気と診断されていない状態のこと)を防ぐことにも重点を置いています。

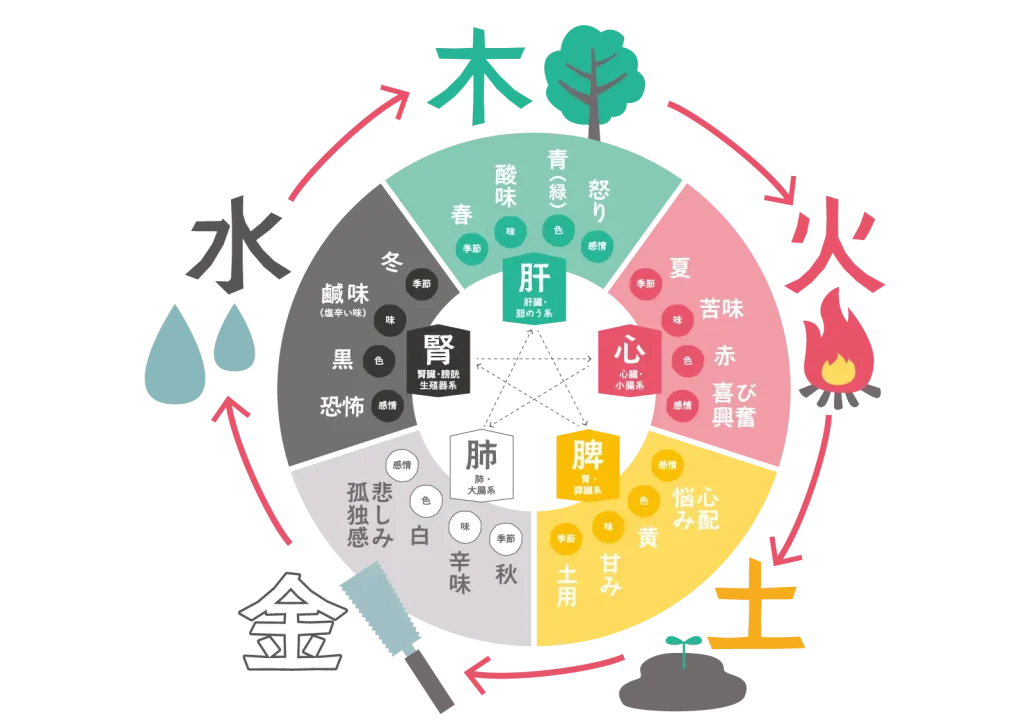

中医学は「陰陽論(いんようろん)」を用いて病気の診断や治療を行うことが特徴的です。中医学における陰陽とは、宇宙の万物(ばんぶつ:ありとあらゆるもの)を構成する、ふたつの相反する要素のことです。陰と陽は対立しながら互いに依存し、バランスを取り合っていますが、このバランスが崩れると体調不良や病気になると考えています。

中医学における多汗症の考え方

中医学では、汗は体内の津液(しんえき:体内に必要な水分)が陽気(ようき:体を温め活動させるエネルギー)によって蒸発し、体の表面に現れたものと言われています。

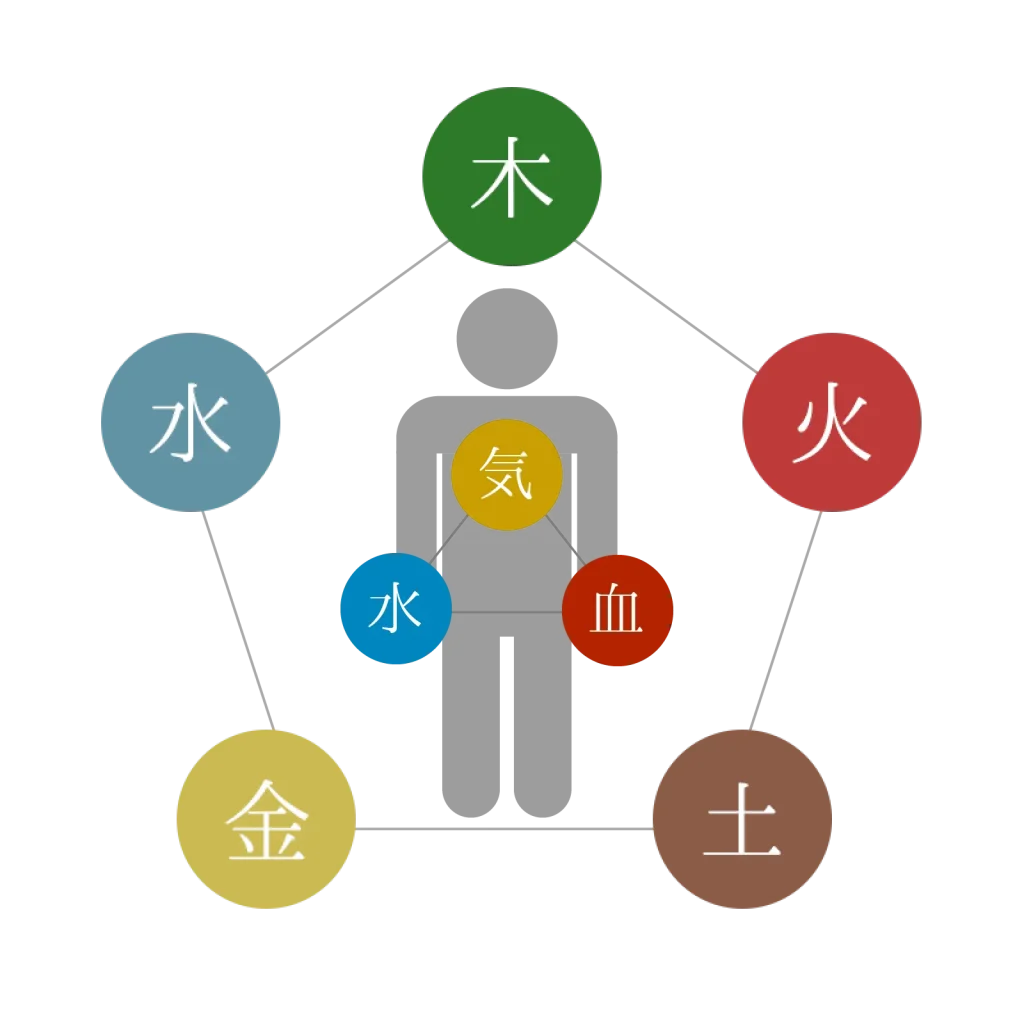

中医学でみる多汗症は、体内の「気」「血」「水」のバランスの乱れや津液の不足・体内の余分な熱などが原因で必要以上に汗をかいてしまうことが原因と考えられています。

そして、陰陽のバランスが崩れることで体内の水分や熱の調節がうまくいかず、多汗症につながるとみなされています。

また、中医学で考える多汗症は日中に出る「自汗(じかん)」と寝汗である「盗汗(とうかん)」に分けられ、それぞれ原因や体質に合わせた治療が行われます。

- 自汗:日中の活動時に起こる多汗で、気虚や血虚・衛気不足・陰陽の乱れなどが原因

- 盗汗:寝ている間に起こる多汗で、津液の漏れや湿熱・血虚などが原因

中医学における多汗症の原因

中医学で考える多汗症の原因はさまざまです。こちらではそれぞれの原因や仕組みについて解説していきます。

原因①:気虚(ききょ)

気虚とは、体内のエネルギーである「気」が不足している状態のことを指します。

気は主に体を温め、活動を維持し体内の水分代謝を調節する役割を担っていますが、気虚になると体のさまざまな機能が低下してしまいます。

特に、汗腺の働きをコントロールする衛気(えき)も不足するため、多汗になりやすいとされています。

原因②:血虚(けっきょ)

血虚とは、血液の不足や栄養不足の状態を指し、多汗症の原因のひとつと考えられています。

中医学では、血は全身に栄養を与え、体を潤す役割を担うとされていますが、血が不足すると代謝機能が乱れるため、必要以上に汗をかいてしまうと言われています。

原因③:湿熱(しつねつ)

湿熱とは、体内に余分な水分が溜まり、それが熱と結びついた状態のことを指します。

特に、過食や飲酒などが原因で胃の働きが低下し、湿熱が停滞することで多汗の原因になると考えられています。

原因④:衛気(えき)不足

衛気は体を巡り、皮膚や粘膜を強化し、外部からのウイルス・細菌・花粉・化学物質などの侵入を防ぐバリアのような役割を担っています。

衛気が不足すると、体の表面の防御力が低下し、汗腺の働きがコントロールできなくなり、必要以上に汗をかいてしまうことがあります。

原因⑤:陰虚(いんきょ)

陰は体内の水分やうるおいを保ち、体を冷やす働きを担う要素とされており、陰虚はこれらが不足していることを指します。

特に更年期や加齢に伴い腎機能が低下し、体内の水分バランスが崩れると、陰虚の状態になりやすいと言われています。陰虚の状態が続くと、体内で熱がこもりやすくなり、多汗・寝汗・ほてりなどの症状が現れます。

原因⑥:気逆(きぎゃく)

気逆とは体内のエネルギーである気が正常な流れを失い、上昇または逆流する状態を指します。そのため、上半身に熱がこもりやすくなり汗が異常に多く出ることがあります。

緊張やストレスで汗をかきやすい人は、気逆の可能性があります。

多汗症にはタイプがある?

多汗症といっても人それぞれタイプが異なります。

こちらでは、体型や体質などで異なる多多汗症の特徴を中医学の考えで解説していきます。

タイプ①:肥満が原因で多汗な人

一般的に、肥満ぎみの人は汗をかきやすいというイメージを多く持たれる方もいると思いますが、これは主に体脂肪が関係しています。

体脂肪は体温を保つ役割がありますが、体脂肪が多いと体内に熱がこもりやすく、体温を下げるために汗をたくさんかく必要があるからです。

中医学では肥満ぎみの人が多汗になる原因は、「湿熱」が溜まっているからだと考えられています。

湿熱が溜まりやすい人は、胃腸が丈夫なため食べ過ぎてしまう傾向があります。

中医学では胃腸のことを「脾(ひ)」と言い、飲食物から得た栄養を全身に運び余分な水分を排泄する役割も担っています。しかし、暴飲暴食などで湿熱が脾に停滞すると、脾の機能が低下し湿熱が体内に蓄積されやすい状態になります。

よって、一般的に汗っかきと印象を持たれやすい肥満気味の人は、体内に湿熱が溜まりやすく、津液が漏れ出ることから水分代謝がスムーズにいかなくなるため、過剰な汗をかきやすくなると考えられています。

タイプ②:痩せ~標準体系なのに多汗な人

一方で、太っていないのに多量の汗が出てお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?湿熱が溜まってないのに大量の汗をかく方は、自律神経の乱れや精神的なものが原因かもしれません。

中医学では自律神経の乱れは衛気が不足しているからだと考えられています。

衛気は体の表面を保護し、ウイルスや最近の侵入を防ぐ気のことを指します。 衛気が不足すると、体の表面を巡るバリア機能が低下し、外部からの刺激に過敏に反応するようになり、交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、自律神経の乱れを引き起こしやすくなります。

それにより体内の津液が漏れ出やすくなり、体温調節や汗の分泌をコントロールできなくなるため、必要以上に汗をかいたり、少し動いただけで汗をかくなどの症状が現れます。

また、自律神経が過剰緊張して多汗症になっている人は、「肝(かん)」の失調も原因のひとつとされています。中医学において、肝の働きは自律神経や情緒をコントロールする臓腑になります。

その「肝の失調」を引き起こす原因の1つとなるのが『長期にわたる我慢』です。我慢をする人は自律神経が乱れるため、不安になりやすく緊張しやすい、また怒り・手の震え・動悸などの症状を引き起こすこともあります。

このようなことから、湿熱が溜まっていないのに多汗になる人は衛気の不足による自律神経の過剰緊張が原因と考えられています。

タイプ③:更年期障害が原因で多汗な人

肥満ではないのに多量の汗が出る人は、更年期障害も原因のひとつです。

更年期の多汗は、中医学では体内の陰陽バランスの乱れや、気の流れの不調である気逆や、特に「腎(じん)」の機能低下などが原因とされています。

中医学における腎は、西洋医学の腎臓としてだけでなく、陰陽のバランスをコントロールし、成長・発育・生殖など生命活動全般を司る源と言われています。

加齢や生活習慣の乱れにより、腎の機能が低下するとホルモンバランスが崩れ、体の熱を冷ましたり、温めたりする調節がうまくいかなくなり、ほてりや冷えなどの症状が現れることがあります。

さらに、腎の不調は肝の失調にもつながり、のぼせやほてり・発汗にもつながります。

特に汗をかきやすい部分

自律神経の乱れが原因の多汗症は、手のひらや脇などの部分的に多くの汗をかく傾向にあります。

これらの部位の汗は、精神的な刺激やストレスにより、交感神経が過剰に反応し引き起こされます。

自律神経は体温調節や精神的な状態に応じて汗腺を制御していますが、緊張やストレスによって交感神経が活発になると、特定の部分で多量の汗が出るようになります。

また、汗をかき過ぎてしまう人は、多汗なのが周りに気づかれるのが嫌だと悩むことが多いようです。多汗症の人は汗の量が多いため、日常生活に支障が出たり精神的なストレスをかかえることがあります。

特に緊張やストレスでさらに汗が増えることもあり、それがまたストレスになるという悪循環に陥る患者様も多くいらっしゃいます。

多汗症に用いられる一般的な漢方薬(一例)

漢方とは、中国から伝わった医学を基に、日本の風土や日本人の体質に合わせて発展した伝統医学です。漢方医学では、病気そのものではなく、全身の状態を総合的に見てバランスを整え、自然治癒力を高めることを目指しています。

漢方薬は複数の生薬を組み合わせ、個人の体質や症状に合わせて作られます。そのため、症状は同じでもひとりひとりに合った薬が提案できるので最大の特徴です。

自律神経の乱れからくる多汗症は、漢方薬で改善することができ、私たち「漢方ツヅノ薬局」でもいくつも実績がございます。※詳しい実績などは、漢方相談時に一例としてお話しいたします。

防己黄耆湯(ぼういおうぎとう)

気虚を改善するのに効果が期待できる漢方薬です。

体内の余分な水分を排出し巡りを整え、水分の代謝を改善することで異常発汗の症状を和らげることができると言われています。

また、胃腸の調子を整え、体全体の代謝を促すことで体質改善にもつながるとされています。

四逆散(しぎゃくさん)

ストレスや自律神経の乱れによる多汗症や、胃腸の不調を改善する漢方薬です。

気の流れをスムーズにし、停滞した気を解消することで全体のバランスを整えます。

特に精神的な不安や緊張を和らげる効果が期待できます。

桂枝加竜骨牡蛎湯(けいしかりゅうこつぼれいとう)

精神的な緊張や不安などにより汗をかきやすい体質の人に適した漢方薬です。

竜骨(りゅうこつ)と牡蛎(ぼれい)は神経の高ぶりを鎮める働きがあり、これにより精神的な緊張による発汗を抑える効果が期待できます。

加味逍遥散(かみしょうようさん)

特に更年期障害に伴う多汗やイライラ、のぼせなどに効果が期待できる漢方薬です。

肝の失調を改善し、ストレスやホルモンバランスの乱れによる自律神経の乱れを整え、体内の気の巡りを良くすることで多汗の原因となる体内の熱を冷まします。

衛気を生成する漢方薬

自律神経が過剰緊張して多汗症になっている方は、衛気不足を解消する漢方薬を取り入れるのもおすすめです。

漢方医学では衛気は体の表面を巡り、外からの邪気や過剰な発汗を防ぐ役割があると考えられています。そのため、衛気が不足すると体の表面の気が弱まり、体内の水分が外に漏れ出やすくなるため、必要以上に汗をかいてしまうと言われています。

衛気を生成する漢方薬には次のようなものがあります。

- 衛益顆粒(えいえきかりゅう)

体のバリア機能を高める漢方薬です。体表を丈夫にすることで外部からの刺激から体を守り、衛気を高めます。虚弱体質や寝汗をかきやすい体質を改善します。 - 玉屛風散(ぎょくへいふうさん)

免疫力を高め、風邪引きやすい体を改善する漢方薬です。衛気を補い、汗をかきやすい体質を改善し寝汗を抑える効果も期待できます。

漢方相談の魅力とは?

漢方相談では、漢方を専門とする薬剤師や相談員が、患者様ひとりひとりの体質や症状・生活習慣を詳しくお伺いし、その方に適した漢方薬をご提案いたします。

同じような症状であっても、年齢・体質・性格・生活環境などは各自異なります。その微妙な違いを細かな問診により根本原因を探っていきます。それにより、「現在の患者様の症状にぴったりな漢方薬」をご提案することができます。

また、漢方相談では根本原因の改善をするにあたり、定期的に通っていただけるところや、オンラインで漢方相談を実施している漢方薬局をおすすめします。

全国にはさまざまな漢方薬局がありますが、その中でも私たち「漢方ツヅノ薬局」の強みは次のようになります。

- 創業70年という長い歴史があるため、豊富な知識と数々の症例や実績をもとに、漢方薬のご提案が可能です。

- 平和島本店は駅から徒歩1分、田島町店は駅から徒歩3分と、どちらも通いやすい好立地にあります。

- 症状や体質・生活習慣などをお伺いし、五臓六腑・気血水・陰陽から総合的に判断し、オーダーメイドで調合した漢方薬をご提案します。

- 患者様のライフスタイルに合わせた服用しやすい薬を多数ご用意し、最適な服用方法をご提案しております。

- 服用する漢方薬の種類はオリジナル漢方薬(煎じ薬・粉薬)と錠剤があり、煎じ薬は平和島本店のみになりますが煎じ済みのパックタイプもご用意可能です。

- オンライン相談も可能なため、遠方の方や店舗訪問が難しい方でもご相談が可能です。ご予約もオンラインで可能なため24時間予約可能となります。

- ご相談後の漢方に関する服用方法やアドバイス、ご質問などは常時各店舗の公式LINEからチャット可能です。 etc.

まとめ

多汗症は、日常生活に支障がでるほど多量の汗が出る疾患です。

今回は多汗症を中医学の視点から考え、特に自律神経の乱れが原因の多汗症について原因や症状、おすすめの漢方薬をご紹介しました。

中医学においての多汗症は、体内の気・血・水のバランスの乱れや、津液の不足・体内の余分な熱などが原因で必要以上に汗をかいてしまうと考えられています。その中でも自律神経の乱れによる多汗症は、「衛気の不足」や「肝の失調」が原因とされており、更年期が関係している多汗症は「腎の不調」が関係していると言われています。

自律神経が関係している多汗症は、手のひら脇など部分的に汗をかきやすく、周りに汗をかきすぎているのが気づかれるのが嫌だと感じたり、汗をかくことがストレスとなり、悪循環に陥ることもあります。

漢方では、自律神経の乱れによる多汗症を改善するにあたり、特に衛気を高め体内の気や水分の巡りをスムーズに整えることが大切と考えています。

症状は同じでも、患者様の体質や生活習慣などにより適した漢方薬の種類はひとりひとり異なります。そのため、「多汗症かも・・・?」と思っても自己判断はせず、まず漢方薬局や医療機関にて専門家のカウンセリングを受け、ご自身に適した治療を受けることおすすめいたします。

私たち「漢方ツヅノ薬局」は創業70年の老舗漢方薬局です。

自律神経が関係している多汗症に対する症例は数多くございます。多汗症かもしれない、日常生活に支障をきたすほど汗が出るなどのお悩みがございましたら、ぜひ一度お電話・メール・LINEにてお気軽に『漢方ツヅノ薬局』までご相談ください。

漢方相談前にお問い合わせをされたい方は、

お問い合わせページよりご連絡いただく、もしくは当薬局代表電話(03-3765-5151)まで直接お電話ください。

皆様からのご相談やお問い合わせお待ちしております。

代表取締役社長 廿野 延和 - Tuzuno Nobuyasu –