LINEで簡単ご予約/相談

「手が震えて字がうまく書けなくなった…」

「歳をとってから手が震え始めた…」

「ゴルフのパターをしようとすると手が震える…」

「あることがきっかけで野球の試合で送球や投球ができなくなった…」

などなど、普段できていた動作が思い通りにできなくなってお悩みの方はいらっしゃいませんか?

その症状はもしかすると『イップス』や『書痙(しょけい)』という神経系の疾患かもしれません。

いつもはできていたことが急にできなくなると、とても不安になってしまうかと思いますが、イップスや書痙は適切な治療法を組み合わせることで改善が期待できます。

今回の記事では、まず一般的なイップス/書痙の症状や原因、治療方法をご紹介いたします。イップスや書痙についてご理解いただいた上で、中医学/漢方で考えるイップスや書痙の症状が起きるメカニズムや考え方、実際に使われる漢方などを詳しくご説明していきます。

イップスや書痙になぜ漢方薬が適しているかもしっかりとご説明していきますので、手の震えなどの症状でお悩みの方はぜひ最後までお読みいただけますと幸いです。

『イップス』・『書痙(しょけい)』とは?

イップス

イップスとは精神的なプレッシャーや不安から、これまでできていた特定の動作が急にできなくなる運動障害のことを指します。

ゴルフのパッティングや野球の送球や投球などが代表的な例で、皆様もイップスとイメージするとまずはこちらを想像するのではないでしょうか?

これらの症状は、自分自身はその動きをやろうとしているのに、意図した通りに体が動かなくなるのが特徴的です。

イップスの原因はプレッシャーや失敗のトラウマなどの心理的要因と、体の成長や変化・ケガなどの身体的要因が複合的に関わっていると考えられています。

書痙(しょけい)

書痙(しょけい)とは漢方医学でイップスのような症状のこと指し、代表的な症状例でご紹介すると、他の動作では問題はないのに特に文字を書く際に手が震えたり、こわばったりして書けなくなるなどがあります。

他の動作では問題はないのに、字を書く時のみ症状が現れる方が多いのが特徴です。その他にも高齢者の手の震えなどもこちらに該当することが多いです。これらの手の震えは、振戦(しんせん)と呼ばれる病気の一種と言われていますが、医学的な発現のメカニズムは分かっていません。

特に高齢者の方を中心によく見られる、手や顔の小刻みな震えなども実は書痙のひとつの症状と考えられます。

書痙についての詳細は、記事後半の「東洋医学/中医学におけるイップスの考え方」について詳しく説明していきます。

イップスの由来

イップスは元々ゴルフ用語として使われ始めた言葉で、語源は「怯えた子犬がキャンキャン吠える」という「YIP(イップ)」だと言われています。

1930年代ごろに活躍したプロゴルファーのトミー・アーマーが、極度の緊張や精神的プレッシャーからパッティングができなくなった自身の症状に悩まされ、「ABCゴルフ」という自著のなかでイップスと名付けたのが始まりとされています。

現在ではゴルフだけでなく、野球の送球やテニスのサーブ、さらには楽器演奏や声楽など、精神的な要因によって特定の動きに支障をきたす運動障害全般を指す言葉として広く使われています。

日本でイップスに悩む人はどれくらい?

日本でイップスに悩む人の統計的なデータは出ていませんが、特定の分野におけるイップスの経験者の割合は比較的高いことは報告されています。

九州大学の論文「スポーツ選手におけるイップスの経験と心理的成長との関連」※1によると、1989年に1,050名のゴルファーを対象に行った調査で、回答が得られた方(42%)のうち「28%」がイップスを経験したことがあるという報告がされています。

また、2,000年に2,630名のゴルファーを対象とした調査では、回答を得られた方(39%)のうち、過去にイップスを経験したことがある方が「52%」であったということも明らかになっています。

また、human kinetics journalが行った調査によると、日本では中学野球選手の「42%」(2013年のデータ)、大学の野球選手の「47%」(2021年のデータ)がイップスを経験しているというデータ※2も出ています。

このような情報からイップスを経験したことがある人は、比較的少なくはないということが言えます。

※1 松田晃二郎, スポーツ選手におけるイップスの経験と心理的成長との関連 ,

※2 松田晃二郎, スポーツ選手におけるイップスの経験と心理的成長との関連 – 野球選手を対象に – , 2019年1月

他、参考松田晃二郎・須﨑康臣・向晃佑・杉山佳生, イップスを経験したスポーツ選手の心理的成長 – 野球選手を対象として – , 2018年9月

イップスの症状とは?

こちらでは、世間一般で良く知られているイップスのきっかけや症状、医学的に言われる一般的な考えやメカニズムなどについて解説していきます。

一般的に言われる症状

- 震え

特定の動きをしようとすると、手や腕が小刻みに震える。これは振戦(しんせん)と言われ、自分の意思とは無関係に一定のリズムで、筋肉が収縮・弛緩を繰り返すことで起こります。 - 筋肉の硬直

筋肉がこわばることで、スムーズに動かせなくなり、ぎこちない動きになる。 - 脱力

突然、腕や指から力が抜けてしまうことがある。 - 予期せぬ動き

ボールを投げようとする瞬間に腕が縮こまったり、打つ瞬間に手首が不自然に動くなど、自分の意志に反した動きをしてしまう。

イップスの主なきっかけは、過去の失敗経験からくる競技不安(きょうぎふあん)や、過度な自己暗示によるものだと言われています。

競技不安とは「失敗してはならない」「期待に応えなければならない」」というプレッシャーにより、体が思うように動かなくなることです。

そして、過去の失敗のイメージが強く脳に残ったり、自分で「できなくなるかもしれない」と自己暗示をかけることで、症状が悪化することがあります。

また、失敗を「観客に笑われた」などのトラウマや「また失敗するのではないか」という予期不安もイップスを引き起こす要因だと言われています。 これらは、まじめで責任感が強い人や、目標が高い人が陥りやすい傾向があります。

医学的に言われる症状(西洋医学観点)と発症のメカニズム

イップスは「医学的には正式な診断名ではありません」が、多くの場合「局所性ジストニア」や「職業性ジストニア」といった運動障害に分類されるようです。

イップスのはっきりとした単一の原因は現在では解明されていませんが、神経的・身体的な要因が複雑に絡み合い、脳から体へ誤った指令が下ることで発症すると言われています。

医学的にみる症状は一般的に言われるようなものと同様で、震え・硬直・脱力・意図しない動きなどが挙げられます。

また、イップスは以下のようなメカニズムで起こると考えられています。

- 誤作動記憶(ごさどうきおく)

過去の失敗や強いプレッシャーによる心理的ストレスが原因で、脳に「また失敗するかもしれない」という誤った情報がインプットされ、同じような場面で本来は問題なく行えるはずの動作が突然できなくなるという条件反射が起こります。 - 神経生理学的な要因

神経生理学とは、神経系(脳・脊髄(せきずい)・末梢神経など)がどのように機能するかを研究することです。

イップスは医学的には「ジストニア」という神経系疾患のひとつとして捉えられることが多く、近年の研究によると、イップスは脳の機能障害が関与しているとも示唆されています。

ジストニアは脳の運動制御システムに異常が起き、筋肉に本来の意図に反する命令が出され、体がねじれたり腕がうまく動かなくなるといった動作の乱れを引き起こします。

なかでも、運動を自動調節する「大脳基底核(だいのうきていかく)」という部分の活動が乱れることで、自分の意思とは関係なく体が動いてしまうことがあります。

このメカニズムは、特定の動作を反復することで脳の神経回路に変化が発生する局所性ジストニアと類似しています。

イップスと似た症状の疾患や関連する疾患について

こちらでは、イップスと似た症状の疾患や、イップスを引き起こす関連のある疾患について解説していきます。

ジストニア

イップスは医学的には「ジストニア」の一種として捉えられることが多いとお伝えしました。ジストニアは、筋肉に異常がないにも関わらず、意図しない筋肉の緊張や震え、ねじれなどが起こり、思うように体が動かなくなる神経系の疾患です。

特に、同じ動きを繰り返すスポーツ選手や楽器演奏者などが発症しやすい局所性ジストニア(職業性ジストニア)はイップスと症状が非常に似ています。

局所性(きょくしょせい)ジストニア

体の特定の部分(手・足・首など)で意図しない筋肉の収縮やこわばりが生じる、神経系の疾患です。

明確にはわかっていませんが、繰り返し行う動作が脳の神経回路に支障をきたすことが原因だと言われています。

そのなかでも、特定の職業(音楽家・スポーツ選手・美容師・書記など)で同じ動作を繰り返すことにより発症するジストニアを『職業性ジストニア』と呼びます。

これらは完璧主義で練習量が多い人や、強いストレスを感じやすい人が発症しやすいという特徴があります。

全身性ジストニア

下肢や体幹を中心とする広い範囲の筋肉に不随意な緊張が起き、体がねじれたり上を向くように反り返ったりする異常な姿勢や動きを特徴とする神経疾患です。

全身性は小児期に発生することが多く、筋肉の動きを調整する脳の部位の機能異常が原因と考えられています。

ぬけぬけ病

ぬけぬけ病はイップスと同じように、今までできていたことが急にできなくなり、思うように体が動かなくなるという点が似ています。

特にマラソンや駅伝などの長距離走スポーツ選手に多くみられ、走行中に急に足の筋肉の力が抜けて走れなくなるといった症状が起こります。

イップスとは異なり、エネルギー不足・電解質のバランスの乱れ・脱水症状・栄養不足などが主な原因とされています。

予期不安

予期不安はイップスと深い関連があり、発症や悪化の要因のひとつと言われています。特定の動作を行う際に、「また失敗するかもしれない」という予期不安を感じることから始まり、この不安や恐怖心が高まることで、筋肉が無意識的に硬直したり、体がぎこちなくなったりして、思っていたように動けなくなることがあります。

予期不安を放置しておくと、うつ病やほかの精神疾患につながりかねないので、早期に精神科や心療内科を受診することをおすすめします。

『予期不安や不安障害』に関しては、漢方でも改善が期待できます。

気になる方は是非ツヅノ薬局で出しているこちらの記事をお読みください。

また、似たような病気や症状として『適応障害』もあります。こちらの記事も気になる方はご覧ください。

イップスの一般的な治療法とは?

イップスにはさまざまな治療法がありますが、こちらでは一般的な治療法について簡単に解説していきます。

治療法①:ボツリヌス治療

筋肉の過度な緊張や震えといった身体的な症状が強く出ている方におすすめの治療です。「ボツリヌストキシン」というタンパク質を注射し、筋肉の緊張を和らげます。

効果は数か月持続し、効果が薄れてきたら再注射が必要ですが、費用は比較的高めな傾向があります。

治療法②:薬物治療

薬物治療は強い不安感や極度の緊張がイップスの原因となっている方におすすめです。

不安や緊張を和らげる「抗不安薬」や「抗うつ剤」の服用、筋肉の過剰な緊張を和らげる「筋弛緩薬」が処方されることがあります。

治療法③:TMS治療

TMS(Transcranial Magnetic Stimulation)治療とは特殊なコイルを頭に当て、磁気を利用して脳の特定領域にピンポイントで刺激を与えます。

脳の神経ネットワークのバランスを整え、正常な活動に近づけることを目的とし、イップスの背景にある不安やストレスにアプローチし、症状の改善を試みます。

薬物治療と比べて副作用のリスクが低く、体へ影響も少ないとされているため、薬物治療で十分な効果が得られない人や薬の副作用に悩んでいる方におすすめです。

治療法④:リハビリテーション

イップスのリハビリは、心理面へのアプローチと身体面(動作・神経系)へのアプローチを組み合わせた総合的な取り組みが必要となります。

【心理面】

心理面でのアプローチは以下のようなことなどを行います。

- 心身条件反射療法(PCRT)

心にひっかかっている感情や、脳が誤って学習したイップスを引き起こしている自分のルールなどを知り、改善を目指す治療法。 - 筋弛緩法(きんしかんほう)

体の各部分に意図的に力を入れて抜くことをくり返し、リラックスした状態を作り出す方法。 - メンタルトレーニング

緊張やプレッシャーに打ち勝ち、練習どおりに実力を発揮できるようにしたり、自己肯定感を高めモチベーションを上げるため、メンタルトレーナーに相談し、心理的な面からアプローチします。

【身体面】

身体面でのアプローチは以下のようなことなどを行います。

- フォームの改善

専門家による動作分析を受け、問題となっている野球やゴルフなどのフォームの特定や自覚していない体の不調を明らかにします。 - 意識的な運動の再学習

イップスは長年練習して自動化された動作が無意識に行えなくなる症状のため、あえて意識的に動作を分析し、ゆっくりと行うことで運動の制御を取り戻す訓練を行います。 - 身体の調整

筋力トレーニング・ストレッチ・整体・マッサージなどにより、体の歪みを解消し、バランスを整えることで、神経系への負担軽減につなげます。

治療法⑤:鍼灸治療

鍼灸治療は、漢方と同様に東洋医学の一種になります。

鍼(はり)と灸(きゅう)を用いて、体の経穴(けいけつ)と言われるツボを刺激し、体の不調を改善する治療法です。

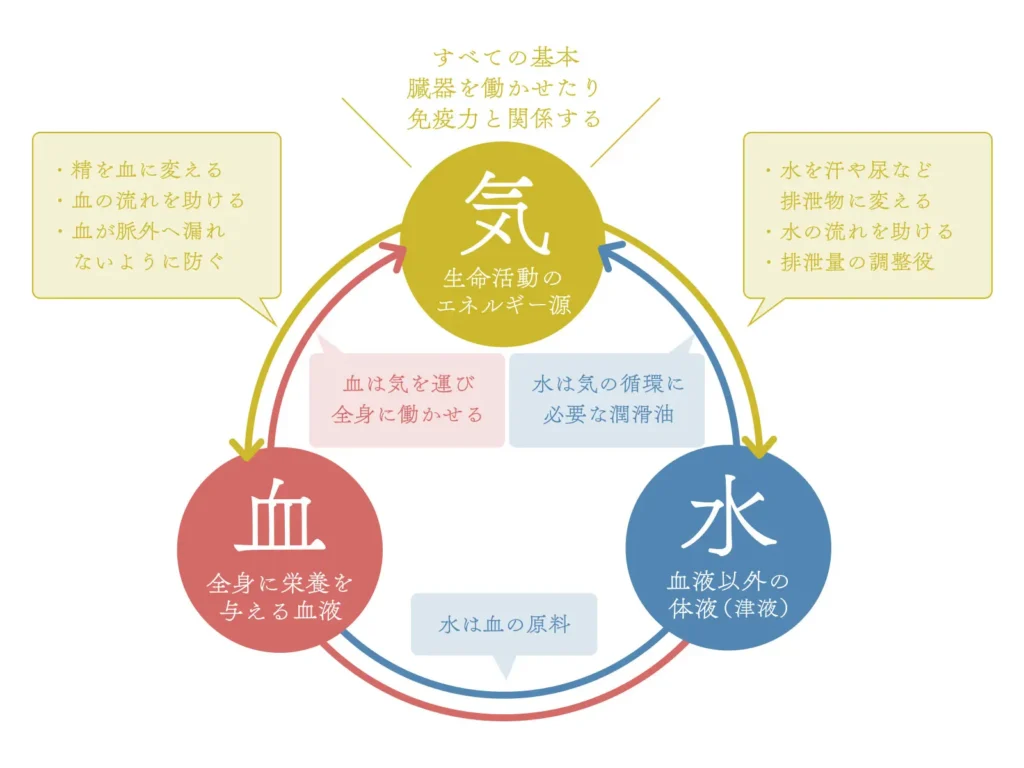

イップスは自律神経の乱れが深く関係していると言われていますが、鍼灸治療では「気・血・水」の巡りを良くし、自律神経を整えることで精神的な原因による過度な緊張や不安を和らげる効果が期待できます。

漢方薬

漢方は、中国から伝わった中医学に基づき、日本独自の視点や治療法を取り入れて完成された、東洋医学の一部であるとされています。

東洋医学の考えに基づき「気・血・水」のバランスを整え、体本来の健康を回復させる自己治癒力を高めることを目的としています。

また、漢方薬は自然界にある動物・植物・鉱物などから摂れる生薬を2種類以上組み合わせてその方の症状や体質に合わせて処方されます。

普段病院で処方される薬(西洋薬)とは異なりひとつの薬にさまざまな成分が配合されているため、多様な症状に効果が期待できます。

漢方薬はイップスにも効果が期待でき、精神的ストレスや緊張緩和を目的とする薬が処方されます。

東洋医学(漢方)/中医学におけるイップス/書痙について

東洋医学とは、古代中国で発展した中医学をルーツとして日本で発展した、アジアの伝統医学の総称を指し、西洋医学とは異なります。

西洋医学と東洋医学の主な違いは、病気の捉え方と治療のアプローチ方法です。

西洋医学は「現代医学」とも言われています。

病気そのものを対象とし、機器検査(X線・MRIなど)を用いた客観的なデータに基づいた診断にて病気の原因を特定し、薬物治療や手術などで科学的・理論的に原因を取り除きます。

一方、東洋医学/中医学では心と体をひとつのものと理解し、病気そのものではなく人体全体のバランスを整えることで体の内側から自然治癒力を高め、体質改善を図るアプローチをとります。

また、東洋医学/中医学の強みは「未病(みびょう)」と呼ばれる病気ではないけれど健康とも言えない状態や、検査では異常はないのに自覚症状がある場合など、病気の診断名がつく前の段階でも治療ができるところになります。

ここからは、東洋医学/中医学で考えるイップスについて解説していきます。

書痙(しょけい)の由来とは?

「イップス/書痙とは?」の章でも少しお伝えしましたが、東洋医学ではイップスのような症状のことを書痙(しょけい)と言います。

東洋医学では、書痙は「書写痙攣(しょしゃけいれん)」と呼ばれており、書道家が字がうまく書けなくなることが由来とされています。

「書」→ 字を書くという動作を表します。

「痙」→ 痙攣(けいれん)やこわばりといった筋肉の異常な収縮や緊張を意味します。

つまり、字を書こうとするときや書いている最中に、自分の意思とは関係なく手が震えたり、痛みや痙攣が起こったりして字を書くことが困難になる症状からきています。

書痙の症状

書痙で一番多く見られる症状は「手の震え」です。

文字を書こうとすると手が震え、指や腕に異常なこわばりが生じ筆圧が強くなる、または弱くなり文字が乱れて読みにくくなってしまいます。

高齢者の方で手の震えに悩まされている方がいらっしゃいますが、この症状も書痙である場合があります。

東洋医学の考えでは、年齢を重ねると肝(かん)が弱くなることが書痙になる一因であると考えられています。

漢方(東洋医学/中医学)におけるイップス・書痙の考え方や「肝」について少し詳しく解説いたします。

漢方(東洋医学/中医学)におけるイップス/書痙の考え方

【気血水について】

漢方は上記で解説した東洋医学の一部になります。漢方において、「気・血・水(き・けつ・すい)」とは東洋医学で人の健康状態を説明する3つの基本概念となります。

- 気:生命エネルギーのことで、元気や気力のもととなります

- 血:血液としての働きをし、栄養を全身に巡らせる役割があります

- 水(津液):血液以外の体液(リンパ液・消化液・汗・涙・尿など)全般を指します

漢方ではこれらのバランスが崩れると、不調の原因となると考えられています。

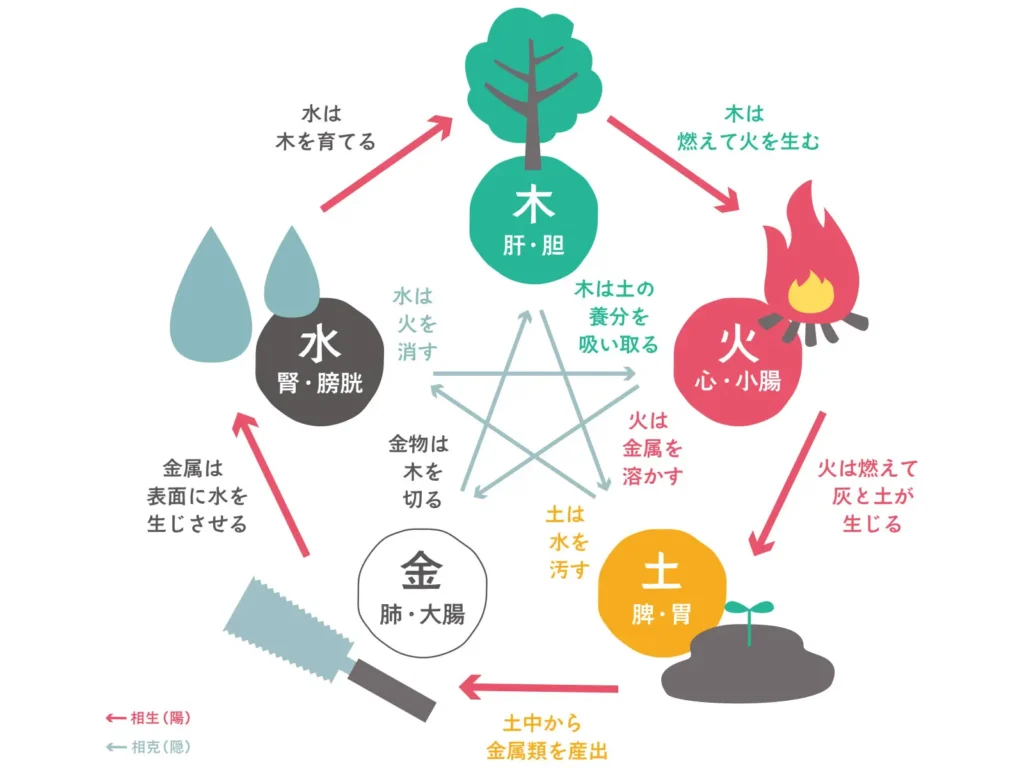

【五行について】

漢方では診断や治療を五行(ごぎょう)という古代中国の思想に基づいて行います。

五行とは自然界の万物を「木(もく)・火(か)・土(ど)・金(こん)・水(すい)」の5つの性質に分類し、その相互関係から自然界や人体の機能・働きを説明する考え方です。

この考え方を人体の五臓(ごぞう)「肝(かん)・心(しん)・脾(ひ)・肺(はい)・腎(じん)」に当てはめ、体の健康状態や病気の症状・原因・メカニズムを考えていきます。

また、漢方でいう五臓は西洋医学における臓器「肝臓・心臓・脾臓・肺・腎臓」と役割は異なり、自律神経や情緒・消火吸収・代謝・水分調節など、より広範囲での生命活動や体のバランスを維持するために、密接に関連し合っています。

- 木 = 肝:全身の気の巡りを改善し、自律神経を安定させる

- 火 = 心:血を全身に巡らせ、体の組織に栄養を与え体を温める

- 土 = 脾:飲食物を消火吸収し全身に運び、気・血・水を作り出す

- 金 = 肺:呼吸や気血の調節をし、体の表面を保護する

- 水 = 腎:水分代謝を調節し、成長や生殖に関わる生命エネルギーを貯蔵している

【肝と腎の関係について】

漢方において肝と腎は互いに助け合う密接な関係にあります。

肝から腎へ

肝は血を貯蔵し全身に巡らせる働きがありますが、肝血※が不足すると巡りが悪くなり、肝気※も滞ってしまいます。

肝気が滞ると血を巡らせる機能も低下し「気血両虚(きけつりょうきょ)」の状態となり、肝/腎を滋養する働きも低下し悪循環が生まれます。

※肝血(かんけつ):肝に貯蔵されている血。肝血が不足すると心が不安定になったり、目の疲れや筋肉が凝りやすくなります。

※肝気(かんき):気の巡りや情緒・感情を司る肝の働きで、全身に気をスムーズに巡らせる働きや精神状態を安定させる働きのこと

※気血両虚:気も血も足りなくなること

腎から肝へ

腎は生命エネルギーの源である「腎精(じんせい)」※を持ち、これが肝を滋養※するため、腎が弱ると肝の不調につながります。

腎には、生命エネルギーの源である「腎精」があり、補腎しながら肝血を補う働きがあるのですが、腎が衰えると肝血を補うことができなくなり肝の不調につながります。この肝の不調から「風(ふう)」のような動揺する症状が現れます。

※滋養(じよう):栄養をつける、潤いを与える

※腎精:人体の成長、発育、生殖、各臓器器官の生理機能を行うにあたり必要不可欠なエネルギー

肝機能の低下は漢方において以下のような状態を引き起こし、それがイップス/書痙につながると考えられています。

肝腎同源(かんじんどうげん)

肝と腎のどちらかの機能が低下しバランスが崩れるともう一方にも悪影響を及ぼし、さまざまな症状が現れてきます。この互いに影響し合っている肝と腎の関係のことを「肝腎同源(かんじんどうげん)」と言います。

そこから、このバランスの乱れがイップス/書痙につながると考えられています。

肝風内動(かんふうないどう)

肝風内動とは、肝の異常により体内で『風(ふう)』※が生じることで、風動(ふうどう)※が発生し、気が上に昇り滞留することで熱がこもり、めまいや頭痛・痙攣・麻痺・耳鳴といった症状を引き起こし、一方で手や足先などが冷たくなるなどの症状も出てきます。

漢方では、イップス/書痙は「肝風内動」の一種であると考えられており、体の震えや痙攣は体内で発生する『風』が原因とされています。

体内の風は肝と深く関連しており、特にストレスや怒りなどの感情で肝の機能が低下すると発生しやすくなります。

※風(ふう):急なめまい、手足の震え、けいれんなどの風のように不安定で揺れ動く症状の総称。

※風動(ふうどう):体の中で熱い部分や冷たい部分があると風動が起きる

※内風(ないふう):ストレスや血虚などが要因で肝の中で風が吹き出す現象。内風(ないふう)≒風動(ふうどう)

肝気鬱結(かんきうっけつ)・肝鬱気滞(かんうつきたい)

肝気鬱結とは、漢方において怒り・イライラ・過度な緊張・抑うつ気分などの精神的症状や、感情を溜め込んでうまく発散できないことなどが原因となり、肝の気の巡りが悪くなり、滞った状態のことを指します。

また、肝鬱気滞とは漢方において、過度なストレス・怒り・過労などが原因で肝の機能が低下し、気の巡りが悪くなって滞る状態のことを指します。

これらによる気の滞りは、神経の緊張や体の震え(特に末端の手足)を引き起こす要因のひとつと考えられています。

肝火上炎(かんかじょうえん)

肝火上炎とは漢方において、ストレス・怒り・緊張などで肝に熱がこもり、顔や頭部に症状が出る状態のことを指します。

火のように上へ上へと昇るため、顔や頭部に症状が出やすく、頭痛・めまい・赤ら顔・目の充血・耳鳴り・怒りなどを引き起こします。

頭部に熱がこもり脳の気圧が上昇すると、神経のコントロールが乱れ、書痙の震えや痙攣につながることがあります。

血虚(けっきょ)

書痙は血虚の人(痩せている人・筋肉量が少ない人)がなりやすいと言われています。

血虚とは、漢方において気血水の「血」が不足している状態を指します。

血は体に栄養を運ぶ役割がありますが、血虚の人は全身の栄養状態が不十分であるため、筋肉が必要とする血が不足してしまいます。その結果体内で風が起こり、震えや筋肉のこわばりといった症状が現れやすい傾向にあります。

また、その逆で、血が十分にある人(がっちりした体型の人)は、筋肉やほかの組織への栄養供給が良好であるため、書痙にはなりにくいと考えられます。

腎の衰え

年齢を重ねると腎が衰え、機能が低下します。腎の働きが悪くなると、肝に血を補えなくなるため、肝の機能や血の巡りが悪くなることで風が生じ、震えやひきつりなどの症状が現れます。

また、腎の機能の悪化は自律神経の乱れにもつながり、イライラ・動悸・めまい・不安感・不眠などさまざまな症状を引き起こすと言われています。

漢方がイップス/書痙に向いている理由

漢方は西洋医学とは異なり、『心と体はつながっている』という東洋医学の観点に基づき、症状だけでなくその背景にある患者様全体の心身の状態(ストレス・緊張・体質・年齢・体型・生活環境など)を総合的に捉えて判断し治療をする点にあります。

イップスや書痙は技術的な問題ではなく、精神的なストレス・プレッシャー・不安などが複雑に絡み合って発症することが多いため、心と体をひとつとして捉える漢方のアプローチが適しています。

また、イップスは医学的な病名ではないということを前半でお伝えしていますが、漢方は明確な病名がない未病の状態でも、患者様の訴えや体質に基づいた治療が可能なため、イップスや書痙におすすめだと言えます。

さらに、漢方薬は西洋薬に比べ副作用が少ないとされており、長期的な服用がしやすいですし、西洋薬との併用も可能であるため推奨できる理由のひとつになります。

『イップス』や『書痙』に一般的に使われる生薬と漢方薬

こちらでは、『イップス』や『書痙』に効果が期待できる漢方薬をご紹介していきます。

| 漢方名 | 効果とおすすめな方 | 含まれている生薬 |

| 柴胡加竜骨牡蛎湯 さいこかりゅうこつぼれいとう | 【不安や緊張などの精神症状を和らげます】 気が上に溜まってのぼせやすい方や、不安が続く・イライラしやすい・ストレスを感じやすい方におすすめです。 ※こちらの漢方に釣藤鈎(ちょうとうこう)を一緒に加えます | 柴胡・半夏・桂皮・茯苓・黄芩・大棗・人参・牡蛎・竜骨・生姜 |

| 桂枝加竜骨牡蛎湯 けいしかりゅうこつぼれいとう | 【心のざわつきを抑え不安な気持ちを落着かせます】 疲れやすく、ストレス・不眠などで神経が過敏になりやすい方におすすめです。 | 桂皮・芍薬・大棗・牡蛎・竜骨・甘草・生姜 |

| 抑肝散 よくかんさん | 【神経の高ぶりや筋肉のこわばりを抑え、和らげる効果が期待できます】 肝血が不足しやすく、イライラしやすい・起こりやすい・不安・緊張などの精神的症状がある方におすすめです。 気が上に登っているのを降ろす効果もあります。 ※こちらの漢方に芍薬を一緒に加えることが多いです。 | 当帰・釣藤鈎・川芎・蒼朮・茯苓・柴胡・甘草 |

| 柴胡桂枝湯 さいこけいしとう | 【不安や緊張を和らげる作用があり、自律神経の乱れを整えます】 自律神経の乱れによる、動悸や息切れ・イライラ・緊張・不安などの精神的症状がある方におすすめです。 | 柴胡・半夏・黄芩・甘草・桂皮・芍薬・大棗・人参・生姜 |

| 半夏厚朴湯 はんげこうぼくとう | 【ストレスにより滞留した気の巡りを整え、不安や緊張による症状を和らげます】 気分がふさぎがちや憂うつになりがちで、動悸やめまいなどの精神的不調による症状が出る方におすすめです。 | 半夏・茯苓・厚朴・蘇葉・生姜 |

| 当帰芍薬散 とうきしゃくやくさん | 【全身の血を補い、水分代謝を促進することで腎の働きをサポートします】 加齢により腎の機能が衰えている方・血虚体質で血がうまく作れない方・水の巡りが悪く水分代謝がうまくいかない方におすすめです。 | 芍薬・蒼朮・沢瀉・茯苓・川芎・当帰 |

生薬の簡単な説明

- 柴胡(さいこ):肝の働きを整えて気の巡りをスムーズにしてくれます

- 竜骨(りゅうこつ)/牡蛎(ぼれい):鎮静作用があり、気を下に降ろすことで精神を安定させます

- 芍薬(しゃくやく):筋肉の痙攣を和らげ、血を補います

- 甘草(かんぞう):筋肉の痙攣・痛みを緩和し胃の不調を和らげます

- 当帰(とうき):血の巡りを良くし、水分代謝を整えてくれます

- 茯苓(ぶくりょう):精神を安定させ筋肉の痙攣を和らげてくれます

- 蒼朮(そうじゅつ):体内の余分な水分の排出を促します

- 釣藤(ちょうとう):ストレスなどによる神経の興奮や緊張を和らげてくれます

- 釣藤鈎(ちょうとうこう):興奮を鎮めて血圧を下げ、筋肉の緊張を和らげます

- 川芎(せんきゅう):血の巡りを良くし体を温め、体の痛みや痺れを緩和します

- 黄芩(おうごん):興奮を鎮め、体の熱を冷まします

- 桂皮(けいひ):体を温めストレスを和らげます

- 大棗(たいそう):精神を安定させ筋肉の緊張や痛みを抑えます

- 半夏(はんげ):ストレスによるイライラや不安感を和らげます

- 人参(にんじん):精神を安定させ疲労を回復する

- 生姜(しょうきょう):体を内側から温め消化吸収を助ける

- 蘇葉(そよう):体を温めて発汗を促します

- 沢瀉(たくしゃ):水分バランスを整え、めまいや頭の重い感じを抑えます

「高齢者」と「若年層/中年層」では提案する漢方が異なる?

高齢者と若年層・中年層では、漢方薬の処方が異なる場合があります。

これは、漢方医学が個々の患者の体質や現在の健康状態に基づいて処方するという考えであるためです。

高齢者

- 年齢を重ねると肝と腎の機能が低下していることが多いため、腎精を補いながら肝血を増やし、上に昇った気を下げたり、こもっている熱を冷ますような漢方を提案します。

- 肝の働きを良くし、気の巡りを良好にする疏肝理気(そかんりき)を入れるのもおすすめです。

【若年層/中年層(高齢者でない場合)】

- 肝火の症状が強いことが多く、上に昇った気を下げる必要があるため、肝の熱を冷やす漢方薬を中心に提案します。

- 気の昇りを抑え、下げる当帰・芍薬・釣藤を入れた漢方がおすすめです。

漢方相談の魅力とは?

漢方相談とは、漢方専門の薬剤師や相談員がお客様の現在の体質や生活背景を詳細に把握するため、丁寧にカウンセリングを行いその方に適した漢方薬をご提案する相談のことです。

病気の症状は同じでも、年齢・体質・生活習慣・環境・体格などはひとりひとり異なるため、その違いを丁寧な問診により、根本となる原因を探っていきます。

それにより「現在のお客さまに最適な漢方薬」を選定しご提案します。

また、漢方相談では根本原因を探り体質改善をしていくため、定期的に通うことのできる場所やオンラインでの相談ができる漢方薬局を推奨しています。

私たち、『漢方ツヅノ薬局』の強み

全国にはさまざまな薬局がございますが、

そのなかでも私たち【漢方ツヅノ薬局】がお客様に選ばれる理由は、以下のようなことが挙げられます。

創業70年の老舗漢方薬局

長い歴史の中で培われた豊富な知識と、多くの症例に基づいた実績がございますので、安心してご相談いただけます。

駅近で好立地

漢方相談において、通いやすい場所にあることはとても重要です。

平和島本店は駅から徒歩1分、田町店は駅から徒歩3分とどちらも駅からアクセスしやすく、通いやすい場所にあります。

オンラインでの相談ができる

漢方相談は一度きりではなく、継続的にお話させていただくことでお客様の体の状態を把握していく必要があります。

オーダーメイドで漢方を調合

漢方医学の4つの診断方法を時間をかけて行います。

- 望診(ぼうしん):診る

- 聞診(ぶんしん):聞く

- 問診(もんしん):話す

- 切診(せっしん):触る

それにより、五行・気血水など東洋医学の観点から患者様の状態を総合的に判断し、最適な漢方薬をご提案します。

充実したアフターサービス

特に漢方薬を初めて服用された方は、実際に服用される際に何かお困りの点やご不明な点が出てくるかもしれません。

そんなときは、どのような些細なことでもかまいませんのでお気軽に私たち【漢方ツヅノ薬局】の公式LINEやお電話にご相談ください。

公式LINEであれば24時間いつでもご予約していただくことが可能ですので、ぜひご利用ください。

まとめ

一般的によく知られているイップスとはこれまで普通にできていた特定の運動が突然思い通りにできなくなる運動障害のことで、ゴルフや野球などのスポーツに良く見られ、以下のような症状が現れます。

- 震え

- 筋肉の硬直

- 脱力

- 予期せぬ動き など

一方で、イップスは東洋医学/中医学において『書痙』と呼び、文字を書こうとすると「手が震えたりこわばったりする症状」のことを指します。特に、高齢の方で手の震えに悩まされている方も、この書痙であることが多くあります。

どちらも科学的な根拠が解明されているわけではありませんが、神経的要因と精神的要因が複雑に絡み合って起こると言われています。

漢方においてイップスや書痙は、特に「肝の失調」や「肝と腎の関係」が大きく関わっていると考えられており、以下のような状態になるとイップス/書痙になると考えられています。

- 肝腎同源

- 肝風内動

- 肝気鬱結/肝鬱気滞

- 肝火上炎

- 血虚

- 腎の衰え

そのため、特に肝の失調を改善する漢方薬を取り入れることが非常に重要となります。

同じ病気であっても、患者様ひとりひとりの体質や年齢・生活習慣・環境・その他の要因などにより、処方する漢方薬はそれぞれ異なります。

よって、『イップス』や『書痙』かもしれない?と思っても自己判断は避け、まずは医療機関を受診し、専門家の診断に基づいたご自身に合った治療を受けられることをおすすめします。

私たち【漢方ツヅノ薬局】は70年の歴史を持つ老舗漢方薬局で、イップスや書痙の症状に対して、症例や実績がございます。

- 「手の震えに長年悩まされている」

- 「手が震えて字が上手く書けない」

- 「イップス/書痙に当てはまる症状がある」

- 「イップス/書痙かもしれないので一度診断してもらいたい」など

お悩みが少しでもございましたら、遠方の方や忙しくてお店に訪問する時間がない方でもオンラインツールで、お悩みや症状のカウンセリングをすること可能ですので、まずはぜひ一度お電話・メール・LINEなどでお気軽にご相談ください。

私たち、漢方ツヅノ薬局では一人一人に専任の担当者をつけご相談をお受けしております。

責任を持ってお客様に丁寧に寄り添いお悩みを改善・解決していけるよう伴走していきます。

漢方相談前にお問い合わせをされたい方は、

お問い合わせページよりご連絡いただく、もしくは当薬局代表電話(03-3765-5151)まで直接お電話ください。

皆様からのご相談やお問い合わせお待ちしております。

代表取締役社長

廿野 延和 - Tuzuno Nobuyasu –