LINEで簡単ご予約/相談

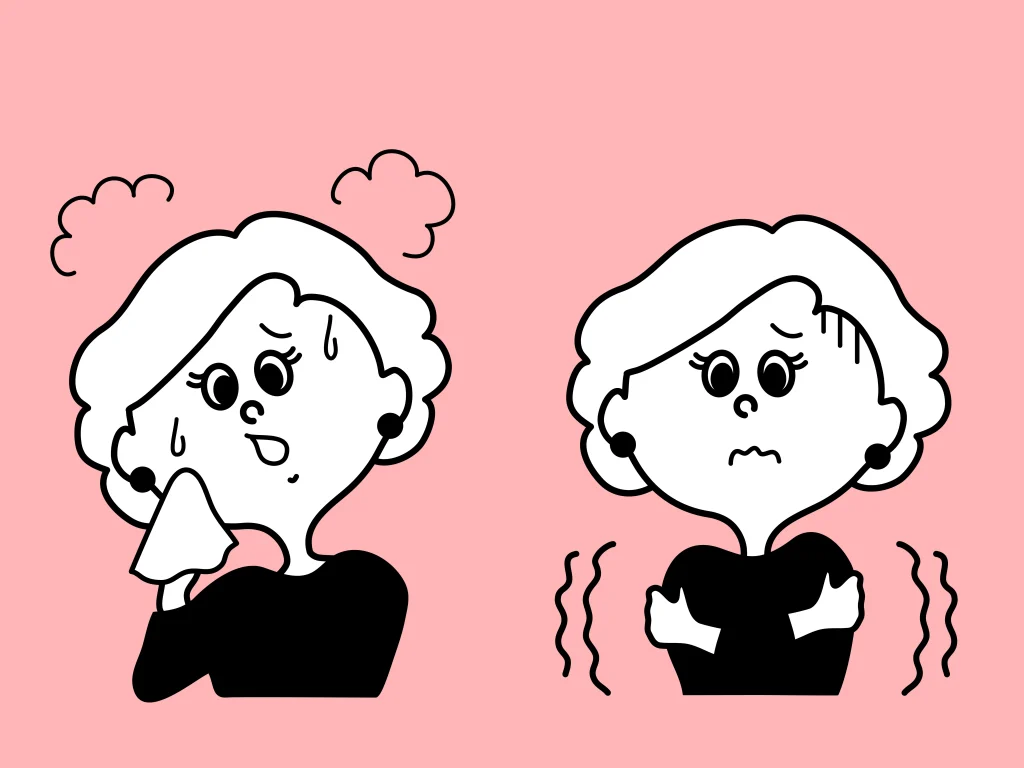

最近歳を重ねるにつれて、以下のような症状に悩まされている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

- ほてりやのぼせた感じになるけど、足先などは冷えがひどい

- ちょっとしたことでイライラしたり急に怒りっぽくなった

- 夜寝つきが悪くて、今までみたいによく眠れていない…

それらの症状は、実は皆様も一度は耳にしたことがある『更年期障害(こうねんきしょうがい)』の症状かもしれません。

更年期障害は自律神経と深く関係している病気で特に女性に現れやすい疾患になります。

更年期障害になる年齢やその時の症状・程度・期間などは人によりさまざまで、それほど症状を感じず終わる方もいらっしゃれば、日常生活に支障をきたす方もいらっしゃいます。

今回の記事では、現在まさに更年期障害で悩まれている方やひょっとしたら更年期障害かもしれないと思われている方へ向け、更年期障害とは何か、なぜ自律神経と深い関係になるのか、更年期障害の症状・治療法などについて詳しく解説していきます。

そして、更年期障害など自律神経と深く関係する疾患に対して、なぜ『漢方』が効果的なのかもしっかりとわかりやすくご説明いたします。

更年期障害に用いる漢方薬も参考として色々とご紹介いたしますので、ぜひ最後まで記事を読んでいただけると助かります。

更年期障害とは?

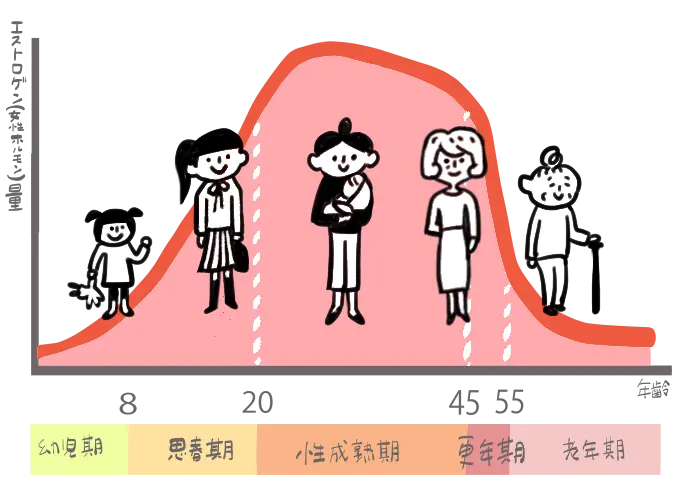

更年期障害とは、閉経をはさむ前後の10年(一般的に45〜60歳前後)の「更年期(こうねんき)」に、女性ホルモンの減少が原因で心身の不調が引き起こされる状態のことを指します。

また、更年期障害は「自律神経失調症(じりつしんけいしっちょうしょう)」の一種と言われており、自律神経が大きく関わっています。

こちらでは、更年期障害の原因や自律神経との関係について詳しく解説していきます。

更年期障害の原因

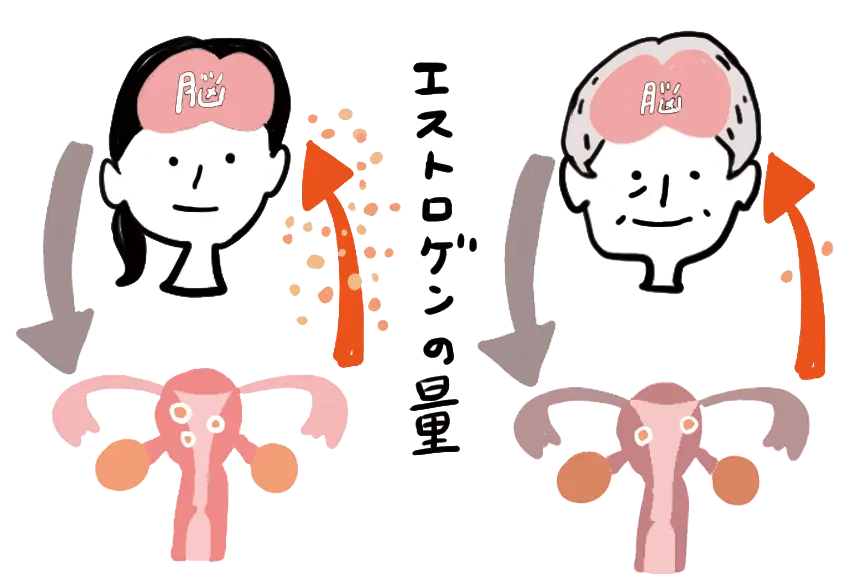

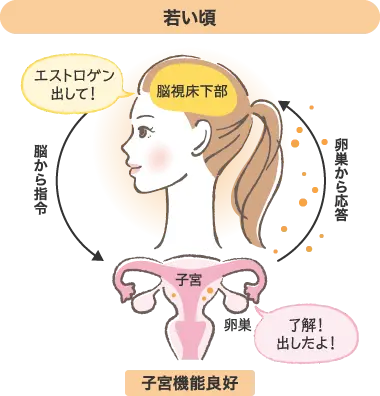

更年期障害が起きる主な原因は、閉経に伴い女性ホルモン(エストロゲン)が急激に減少することにより、ホルモンバランスが乱れ、自律神経の調節がうまくいかなくなることです。

それに加えて、生活環境の変化・本人の性格・加齢による身体変化・ストレスなどの心理的・社会的要因が複合的に影響して症状が現れると言われています。

女性ホルモンの減少により「更年期は誰でも迎える」ものですが、更年期障害は誰でも発症するわけではありません。

女性ホルモンの低下は共通しても、更年期障害として日常生活に支障が出る状態になるかは、個人差が大きく、症状を感じない方もいらっしゃいます。

更年期障害と自律神経失調症との関係

自律神経失調症とはストレスなどが原因で、心と体のバランスを司る自律神経の働きが乱れ、動悸・めまい・疲労感・頭痛・下痢・便秘などの多岐に渡る症状が現れる状態を指します。

しかし、自律神経の乱れは病院で診察や検査を受けても器官や臓器に明確な異常が見つからないことが多く、病気の判断がしにくいのが特徴的です。

通常は、脳の視床下部が女性ホルモン(エストロゲン)をコントロールし、指令を出すのですが、更年期障害になると女性ホルモンが急激に減少してしまうため脳の視床下部がうまく機能しなくなり混乱してしまうことで自律神経のバランスが乱れさまざまな更年期障害の症状を発症させます。

また、更年期は心身ともに変化が多く、心理的・社会的ストレスを受けやすくなるため、より自律神経の乱れがエスカレートしてしまう傾向があります。自律神経失調症と症状は非常に似ていますが、更年期障害はホルモンバランスの乱れが主な原因である点が特徴です。

これらは、更年期障害と自律神経失調症の原因や症状には多くの共通点があり自己判断は難しいため、一度病院にて診察を受け専門医の判断を仰ぐことが重要です。当薬局でも、数多くの更年期障害や自律神経失調症に悩まれている患者様がご相談に来ておりますので悩まれている方はまずはお気軽にご相談ください。

更年期障害の症状とメカニズム

こちらでは更年期障害の症状と、メカニズム(仕組み)について解説していきます。

更年期障害の症状

更年期障害の症状は、人によりさまざまになり、以下のような種類に分類されます。

| 血管・運動系症状 | ・ほてり/のぼせ/発汗などのホットフラッシュ ・冷え ・頭痛、めまい ・動悸、息切れ ・耳鳴り ・肩こり、腰痛 ・関節痛 ・手のこわばりやしびれ など |

| 精神・神経系症状 | ・イライラ ・怒りやすい ・不安感 ・憂鬱、気分の落ち込み ・疲れやすさ、倦怠感 ・物忘れ ・集中力の低下 ・不眠 など |

| 皮膚・分泌系症状 | ・皮膚の乾燥 ・かゆみ ・ドライアイ ・ドライマウス ・湿疹 など |

| 消化器系症状 | ・食欲不振 ・吐き気 ・便秘 ・下痢 ・膨満感 ・胸やけ ・胃もたれ など |

| 泌尿・生殖系症状 | ・頻尿 ・尿漏れ ・性交痛 ・不正出血 など |

ホットフラッシュのメカニズム

更年期障害の症状は多岐に渡りますが、なかでも代表的な症状が「ホットフラッシュ」と言われる症状です。

ホットフラッシュは、顔や上半身が突然暑くなり「のぼせ・ほてり・発汗」といった、血管・運動系の症状が現れます。

一方で、顔や上半身は暑いのに「手足は冷える」という状態を伴うことがあります。これは、自律神経の乱れや血行不良が原因で、体内の中心で体温が上がっても、末端の血流が悪くなるためです。

更年期のホットフラッシュは、以下のようなメカニズムにより起こります。

- エストロゲンの減少:更年期に入ると、卵巣からの女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減少します。

- 視床下部(ししょうかぶ)の混乱:エストロゲンの減少は、体温調節の司令塔である脳の視床下部の働きを乱し、機能を混乱させます。

- 自律神経の乱れ:卵巣が、視床下部からエストロゲンを出す指示を受け取れなくなると、自律神経のバランスが崩れます。

- 血管の異常な拡張:自律神経の乱れにより、血管の収縮・拡張がうまくコントロールできなくなり、特に上半身の血管が急激に拡張することでほてりや発汗を引き起こします。

- ホットフラッシュの発現:これらの過程を経て、顔や首・上半身にカーッと熱く感じるほてりや、汗が急に出るのぼせがホットフラッシュとして現れます。また、このとき、動悸や寒気を同時に感じることもあります。

引用元:クラシエ株式会社様

更年期障害は何歳ぐらいの方がなりやすい?

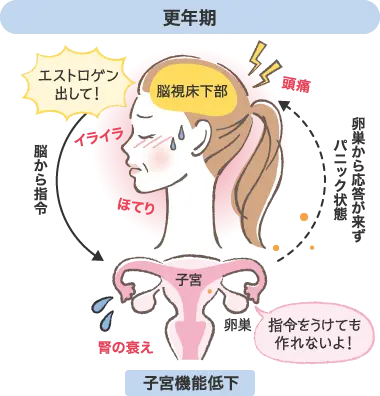

更年期障害が発症する時期は個人差がありますが、一般的に閉経前後の女性ホルモンの急激な低下でストレスが溜まりやすく、生活習慣が乱れやすい「45〜55歳くらいの女性」に発症しやすい傾向があります。

(当薬局にご相談に来られる方で最も高齢の方でも60歳ほどで、65歳以上の方で同じような症状でご相談される方はまた別の病気の可能性が多いです。こちらもまた別の記事でご説明しようと思います。当記事では割愛させていただきます。)

更年期障害のピークは50歳前後と言われ、40代後半から50代前半にかけて症状が深刻化すると言われています。

しかし、早い人では30代後半から症状が現れる方もいらっしゃいます。※

※30代後半から若くして閉経状態となった「早期閉経(そうきへいけい)」の方や女性ホルモンの分泌が減少しやストレス/生活習慣の乱れによる更年期障害に似た症状が起こる「若年性更年期障害(じゃくねんせいこうねんきしょうがい)」または「プレ更年期」の方がこれに該当します。

男性にも更年期障害はある?

なぜ更年期障害の発症は女性に多く、男性が更年期障害になる話を聞かないのでしょうか?

実は男性にも更年期障害はあります。

しかし、女性ホルモンの減少により起こる「閉経」のように明確なサインが男性にはなく、女性の更年期のように急激な身体の変化がありません。

また、急激に減少する女性ホルモンと異なり、男性ホルモンは40代くらいから緩やかに減りはじめ、分泌量に個人差があるため、症状を感じない人もいらっしゃいます。

そのため、男性の更年期障害はあるものの本人が症状に気付きにくく、また発症する方も少ないとされています。

【男性の更年期障害】

男性の更年期障害は、男性ホルモン(テストステロン)の減少により、以下のような症状が現れます。

- ほてり

- 発汗

- 冷え

- 頭痛

- めまい

- 動機

- イライラ

- 倦怠感

- 不安

- 物忘れ

- 集中力の低下 など

更年期障害の一般的な治療法とは?

更年期障害の治療法はさまざまで、症状や体質に合わせて使い分けられます。

この章では、一般的な更年期障害の治療法について解説していきます。

治療法①:ホルモン補充療法

ホルモン補充治療(HRT:Hormone Replacement Therapy)は、閉経期に減少する女性ホルモン(エストロゲン)を薬で補い、のぼせ・ほてり・発汗・気分の落ち込み・関節痛といった更年期症状を抑える治療法です。

血管の弾力性を保ち、動脈硬化の進行を抑えたり、骨密度が低下するのを予防、さらに骨折のリスクを低減するため、閉経後の健康維持にも役立ちます。

なお、ホルモン補充療法において、「子宮の有無」はとても重要な要素となります。HRTはエストロゲンを補うことが主な目的ですが、子宮にエストロゲンのみを補充すると子宮内膜が増殖し、子宮内膜癌のリスクが高まってしまいます。

そのため、女性ホルモンである「黄体ホルモン」を一緒に投与することが必須となります。

一方、子宮を摘出している場合は、エストロゲン単独での投与が可能です。

薬の形状は、飲み薬・貼り薬(パッチ)・塗り薬(ジェル)など複数の種類があります。

治療法②:抗うつ剤・抗不安薬

更年期障害で抑うつ気分・不安感・焦燥感・緊張感・イライラなどの精神的症状が強い場合は、抗うつ薬や抗不安薬による治療が有効とされ、主に心療内科や精神科で処方されます。

抗うつ薬は、脳内の神経伝達物質のバランスを整え数週間かけて効果が現れ、抗不安薬は即効性があり不安や緊張を和らげる効果が期待できます。

これらの向精神薬(こうせいしんやく)は、ホルモン補充療法や漢方薬と併用されることもあり、服用するには必ず医師の診断と相談が必要です。

【抗うつ薬】

脳内の神経伝達物質(セロトニンなど)のバランスを整えることで、長期的に抑うつ気分や不安感などの精神的症状を改善します。

特にSSRI(選択的セロトニン再取り込み阻害薬)が用いられることが多いようです。

【抗不安薬】

主にベンゾジアゼピン系の薬が用いられ、情動に関わる脳の部位に作用して、その場で不安や緊張を軽減します。

治療法③:サプリメント

更年期障害を抑える代表的なサプリメントは、女性ホルモンのバランスを整える作用が期待される「エクオール」や「大豆イソフラボン」のほか、ビタミンB群やビタミンC、さらにローヤルゼリー・マカなどがあります。

それぞれの効果を簡単にご紹介いたします。

エクオール

エクオールは、女性ホルモン(エストロゲン)に似た働きをする成分で、ほてり・発刊・イライラなどの更年期症状の緩和に期待ができるほか、骨密度の維持・肌のハリ弾力の改善などが期待できます。

エクオールは、大豆製品に多く含まれる「ダイゼイン」という成分を、食事を取ることで摂取できます。そして、ダイゼインは腸内細菌によりエクオールに変換され、エストロゲンに似た働きをしますが、体内でエクオールを生産できるのは日本人では約50%とされています。

そのため、大豆製品の摂取だけでは不足してしまう分を、エクオールサプリメントで補給することが有効です。

大豆イソフラボン

大豆イソフラボンは、大豆製品(納豆・豆腐・豆乳)などに含まれるポリフェノールの一種です。

女性ホルモンと構造が似ており、更年期に減少するエストロゲンの代わりに働くことで、ホットフラッシュや疲労感・めまい・頭痛などの更年期症状を緩和する効果が期待できます。

また、美肌効果や骨粗しょう症のリスクを軽減する効果も期待されます。さらに、より効果を得るためには、体内でそのまま働く「大豆イソフラボンアグリコン」を1日あたり25mg摂取することが推奨されています。

ビタミンB群

ビタミンB群は糖質をエネルギーに変換する働きがあり、不足すると疲れが抜けにくくなるため、倦怠感や疲労感の改善に役立ちます。

そして、脳内物質であるセロトニンやGABA(ギャバ)の合成を助けるため、気分の落ち込みやイライラ・不眠の症状緩和に効果があるとされています。さらに、骨粗しょう症や美肌維持にも効果が期待できます。

ビタミンB群は更年期の女性に不足しがちというだけでなく、水溶性で体内に留めておくことが難しく、一度に大量に摂取しても尿と一緒に排出されてしまいます。よってサプリメントで効率的に補うことが推奨されています。

ビタミンC

ビタミンCは抗ストレスホルモンの材料になるため、更年期に起こりやすいイライラや気分の落ち込み・ほてり・発汗などの症状を緩和する効果が期待できます。

また、強い抗酸化作用により免疫力を維持したり、コラーゲンの生成を促し肌や粘膜の健康をサポートする働きがあります。

ビタミンCは水溶性のため、一度にたくさん摂っても余分な分は体外に排出されてしまうため、数回に分けこまめに摂取するのが理想的です。しかし、一度に多く摂りすぎると胃痛や吐き気・下痢などの胃腸症状が現れる可能性があるため摂取の際は注意が必要です。

ローヤルゼリー

ローヤルゼリーとは、若い働き蜂が花粉や花蜜を食べて体内で作り出す天然物質で、女王バチだけが食べることを許される特別食を指します。

ローヤルゼリーに含まれる「デセン酸」は女性ホルモン(エストロゲン)に似た働きをするため、更年期に減少するホルモンを補い不調を和らげてくれます。さらに、「アセチルコリン」という成分が自律神経の乱れを調整し、更年期によくみられるイライラ・めまい・ほてりなどの症状を改善する効果も期待できます。

また、不安やうつ症状・物忘れなどの精神的な不調や、疲労感・肩こり・冷え・などの体の不調にも効果を発揮するとされています。

ローヤルゼリーを摂取することでアレルギー症状がでてしまう可能性があるため、摂取を検討されている方は必ず医療専門家や医師に相談してから摂取してください。

マカ

マカとは、南米ペルーに植生するアブラナ科の多年生植物です。

根にミネラル・ビタミン・アミノ酸などの豊富な栄養素が含まれており、滋養強壮食として活用されています。

マカには植物性エストロゲンが含まれており、女性ホルモン(エストロゲン)に似た働きをすることで、ホルモンバランスを整える効果が期待できます。エストロゲンの減少により乱れるホルモンバランスを整えることで、ほてり・発汗・不眠など更年期の不快な症状を和らげます。

また、ストレスを軽減する働きもあるため、更年期に現れやすいイライラや不安感などの精神的な症状にも良い影響を与えると考えられています。

サプリメントは種類により用法・用量が異なり、服用している薬や体調に合わせ飲み方も違うため、専門家に相談することや、パッケージに記載されている説明をしっかりと読んでから摂取することが重要です。

治療法④:鍼灸治療

漢方と同じく、東洋医学の治療法になります。

鍼灸治療は、鍼(はり)や灸(きゅう)を使い、体の特定のツボを刺激することで本来体にある自然治癒力を高めて不調を改善する治療法です。

更年期障害における鍼灸治療では、東洋医学の「気・血・水」の巡りを整え、自律神経やホルモンバランスの乱れを改善し、更年期障害の症状を緩和する効果が期待できます。

また、鍼灸は神経系を刺激し、ホルモンの分泌を促したり血行を改善したりする効果があるため、ホットフラッシュ・イライラ・不眠・疲労感などの症状緩和に有効とされています。

しかし、更年期障害は長年の生活習慣の影響を受けているので、1~2回の施術で根本的に解消することは難しく、定期的な治療と生活習慣の見直しをすることが大切になります。

治療法⑤:漢方薬

漢方薬は、生薬(しょうやく)と呼ばれる自然界の植物や動物・鉱物などの薬効成分を複数組み合わせ、東洋医学・漢方医学の考え方に基づいて処方されるお薬です。

普段私たちが病院でもらうお薬(西洋薬)とは異なり、一剤に複数の成分が含まれているため、多様な症状に効果を発揮します。

特に、漢方薬は更年期障害に有効であり、体全体のバランスを整え、自然治癒力を高めてくれます。

そのため、体には明らかな異常がないにも関わらず、さまざまな体調不良や不快な症状(イライラ・ほてり・頭痛・不眠・だるさなど)を感じる更年期の「不定愁訴(ふていしゅうそ)」へ効果が期待できます。

また、副作用や血栓症などの理由でホルモン補充療法が受けられない方の代替治療としても用いられます。

更年期障害に対する漢方の考え方とは?

漢方とは東洋医学の一種であり、西洋医学と異なります。

西洋医学は、「現代医学」とも呼ばれており、科学的根拠に基づき、問診・身体診察・血液検査なの客観的なデータを用いて病気の原因を特定し、薬物療法や手術などでその病巣や原因を直接的に取り除く治療を行います。

一方で東洋医学は古代中国から伝わり、日本で独自に発展した漢方や鍼灸を含むアジアの伝統医学の総称です。

西洋医学とは異なり心と体をひとつのものとして捉え、それぞれの臓器や器官の不調だけでなく、全身のバランスの乱れを診察し適した処置・処方を行います。

中医学(漢方)では、患者様の訴える症状だけでなくその方の生活習慣や生活環境などじっくりと問診を行い、ひとりひとりの体質や体調を見極め、その人に合った漢方薬をご提案いたします。漢方では、根本原因を突き止め体の内側にある自然治癒力を高めることで、症状の改善だけでなく、病気の予防も行うことができます。

さらに、西洋医学の考えとは異なる「未病(みびょう)」と呼ばれる、自覚症状はあるけれど検査では異常がなく、病気と診断される前の状態でも治療をすることができるのが強みとなります。

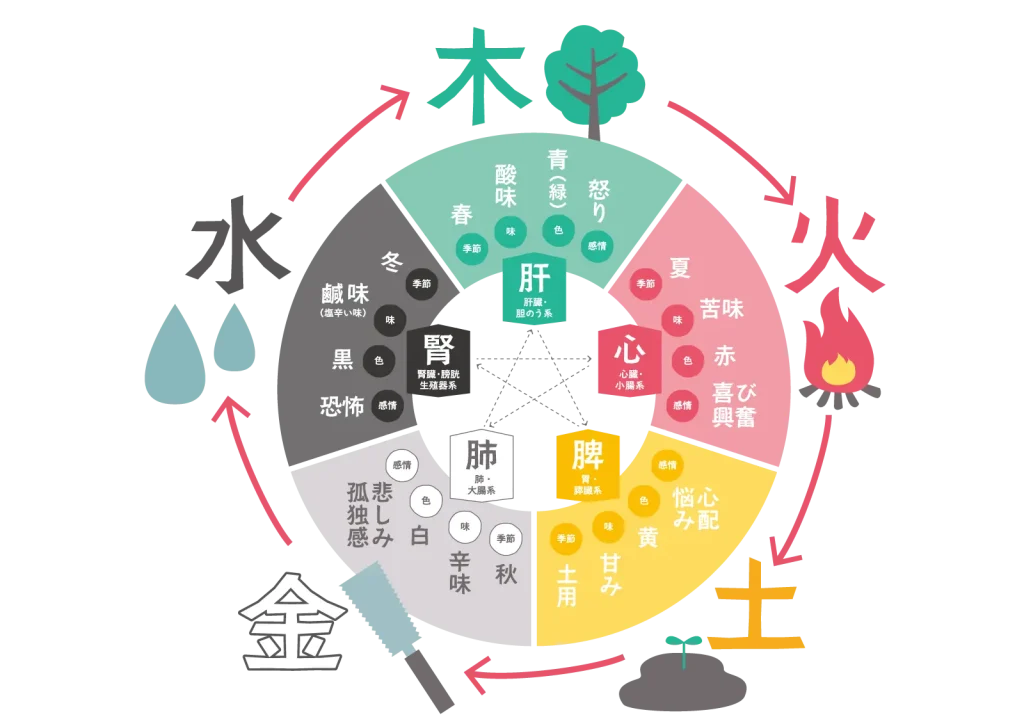

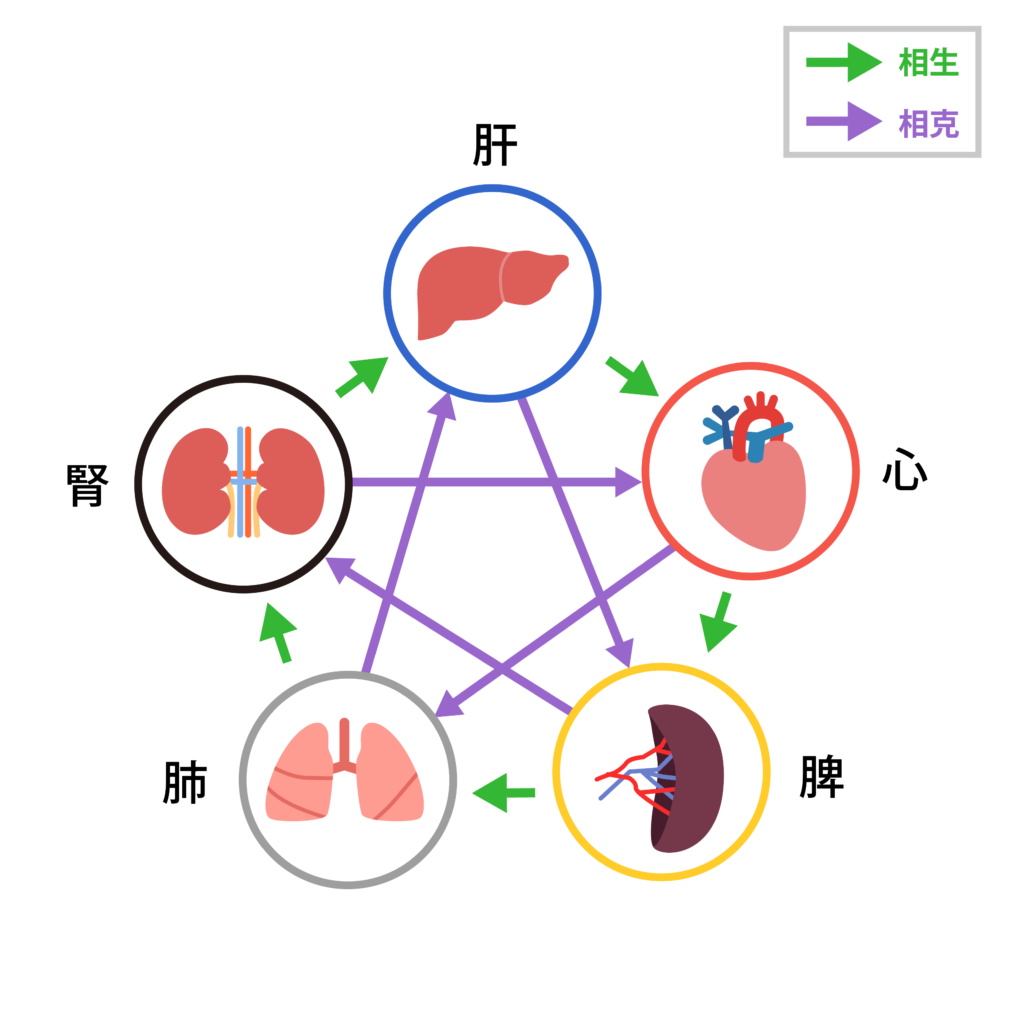

また、東洋医学では古代中国から伝わる『五行(ごぎょう)』という思想に基づき、それぞれを人体の臓器「肝(かん)・心(しん)・脾(ひ)・肺(はい)・腎(じん)」を『五臓(ごぞう)』として捉え、健康状態や病気のメカニズムについて考えます。

(※五行:「木・火・土・金・水」の5つの要素が、それそれが助け合い抑制し合いながら、自然界の調和を保っているという考え方)

これらの五臓は、西洋医学の臓器「肝臓・心臓・脾臓・肺・腎臓」と名称が似ていますが、役割は異なり、精神・情緒・自律神経・消化吸収など、より広い範囲で生命活動や機能を含んだ概念で考えられています。

簡単に東洋医学における五臓の説明を以下に記載します。

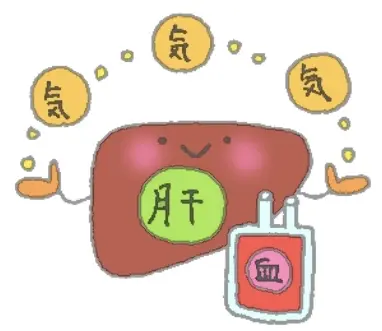

- 肝:全身の気(エネルギー)の流れを円滑にし、体内の機能や精神・情緒を安定させます。

- 心:血液を全身に送り出し体の組織に栄養を与え、精神や意識をコントロールします。

- 脾:飲食物を消化吸収し、気・血・水を作り出します。

- 肺:呼吸によりエネルギーを取り込み、全身に気を巡らせます。

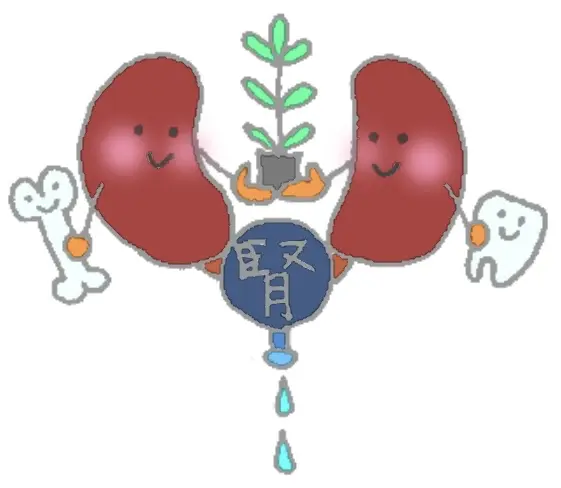

- 腎:成長・発育・生殖活動・水分代謝・生命の維持など多岐にわたる働きを司ります。

ここからは、更年期障害に対する漢方の考え方について詳しく解説していきます。

自立神経の乱れ

更年期障害は、女性ホルモンの急激な減少により、脳の視床下部が影響を受け、自律神経の働きが乱れることで引き起されます。

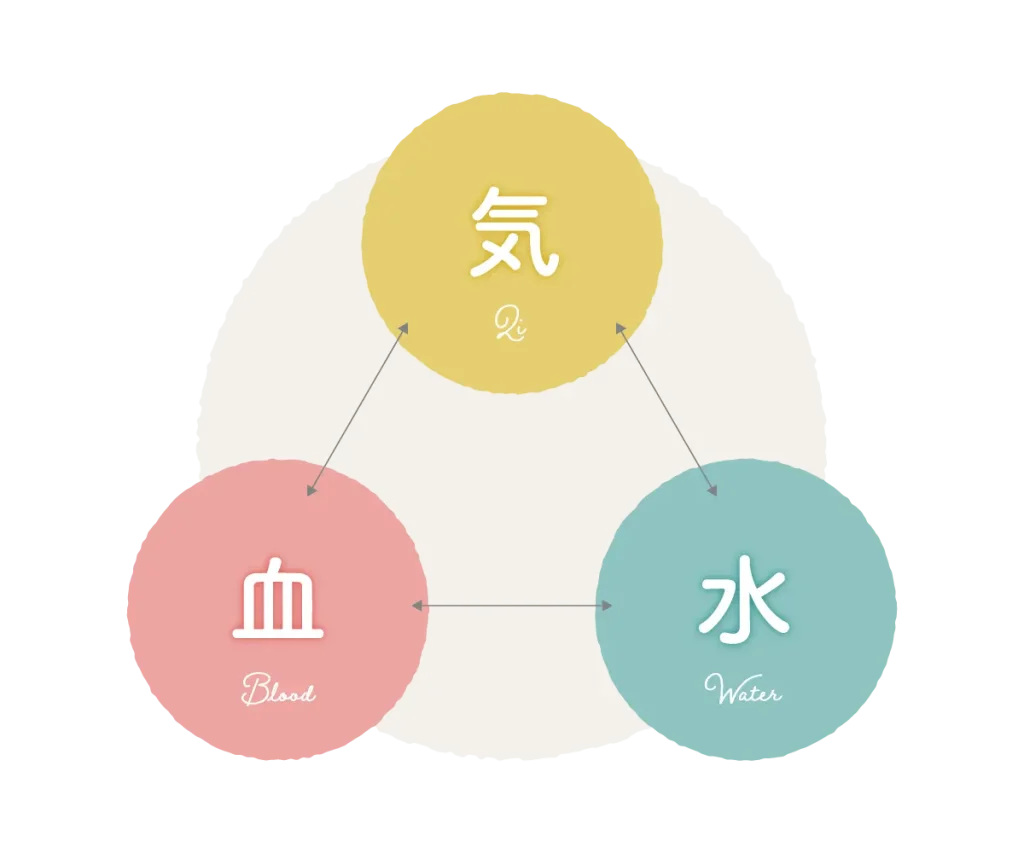

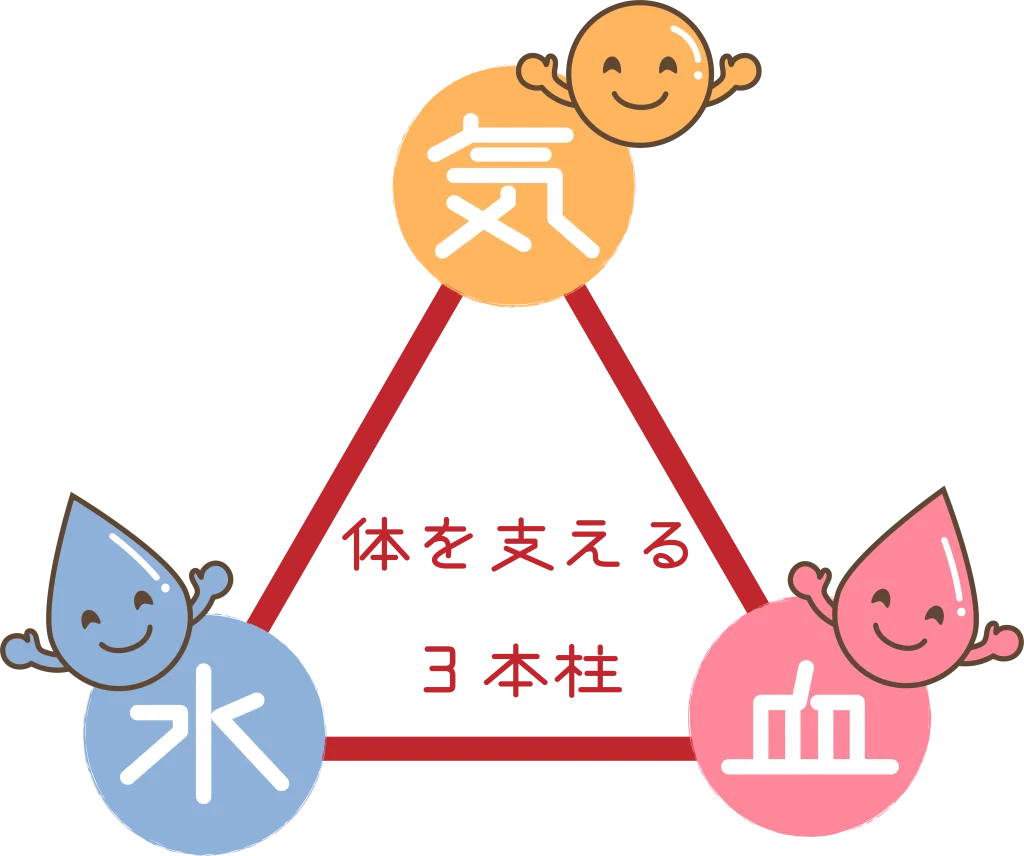

漢方では、更年期障害を『気(き)・血(けつ)・水(すい)』の乱れという観点から捉え、患者様のそれぞれの症状に合わせ適切な漢方薬を選定しご提案いたします。

ここで『気・血・水』という考え方を簡単にどのようなものかご説明いたします。

- 気:生命活動に必要なエネルギー源で、体の機能を維持し、全身にこの気が巡ることで心身の健康を保ちます。

- 血:血液とその働きを指し、酸素や栄養素を全身に運び、細胞に届けます。

- 水:汗・唾液・尿・間接液など血液以外の体液全般を指し、体内の水分バランスを保ち老廃物の排出を促します。

更年期障害の原因となるホルモンバランスの乱れは、気・血・水の巡りをコントロールする『肝』の機能に影響を与え、気の巡りが悪くなります。そして、気の巡りが悪くなることで精神的な不調が生じやすくなります。

気の巡りが悪くなることで、体内の血が不足したり滞ることで、栄養やうるおいが不足し、だるさやほてりなどの症状につながります。

さらに、体内の水分バランスが乱れることで、体内の不要な水分が体外へ排出されにくくなってしまいむくみや冷えなどの症状が出てきてしまいます。

漢方では、自律神経の乱れによる更年期障害の主な症状は、以下のようなものが挙げられます。

- 不安

- 気分の落ち込み

- 不眠

- イライラ

- ホットフラッシュ

- 動悸

- 頭痛

- めまい

- 耳鳴り

- むくみ

- 冷え

肝の失調

精神的ストレスやホルモンバランスの乱れにより肝の機能が低下する(肝の失調)と、気血水の巡りが悪くなり、以下のような精神的な症状が多く現れます。

- ホットフラッシュ

- 情緒不安定

- 不眠

- イライラ

- 怒りっぽさ

症状の根本原因には「精」や「血」の不足も関わってくるため、肝の失調には「腎の機能低下」が関係すると言われています。

腎は脳にも通じているため、自律神経の乱れにも密接に関係しているとされています。

腎の機能が低下すると卵巣機能が衰退し、上で述べた精神的症状の他に以下身体的な症状が現れることもあります。

- 肩こり

- 腰痛

- 疲労感

- 骨が弱くなる

- 目のかすみ

- 肌の乾燥

- 下半身の不調(脚力の低下/頻尿/尿漏れなど)

湿熱(しつねつ)が溜まる:肥満気味の方

漢方において、更年期障害で悩まれる患者様の症状は 『 肥満体型の方と痩せ型の方で症状が異なる 』と考えられています。

湿熱とは、体内に余分な水分と余分な熱が停滞することで気・血・水の流れが悪くなる状態のことを指します。

湿熱は、一般的に肥満体型の方や太りやすい体質の方に多くみられ、食べ過ぎ・飲みすぎ(脂っこいもの・アルコール・甘いもの)・強いストレス・運動不足などにより、体内に余分な水分(湿)と過剰な熱(熱)が溜まることで湿熱体質になり、さまざまな不調を引き起こします。

特に湿熱が原因で起こる更年期障害の症状は、以下のようなものが挙げられます。

- ホットフラッシュ

- のぼせ

- 疲れやすさ

- 疲労感

- イライラ

- 気分の落ち込み

血虚(けっきょ):痩せ型の方

血虚とは、体に必要な血(栄養)が不足している状態のことを指します。血虚は血(けつ)不足となり、食欲不振・消火機能の低下、肌や筋肉へ栄養が行き届かなくなるなど様々な不調をきたします。

血虚タイプの方は、全身への栄養供給が滞り、筋肉などの体が作られるための材料が不足するため痩せ型になることがあります。

また、血虚の背景には女性ホルモンの減少による血の機能低下や、ストレスによる気の乱れが関わっていると考えられています。

更年期障害で血虚の方は身体の冷えからくる症状が多く、代表的な症状としては以下のような症状になります。

- 冷え

- 気分の落ち込み

- 不眠

- 顔色不良

- 肌の乾燥

- 動悸

- 息切れ

- 集中力の低下

気血が多い

気血が多い状態は、漢方では「肝陽上亢(かんようじょうこう)」などが考えられます。

肝陽上亢は東洋医学における症状のひとつです。

疲労やストレスの蓄積、睡眠不足などによって交感神経が活発になることで肝に過剰な熱が溜まり、体の上部に陽気がこもる以下症状を引き起こします。

また、以下症状の背景には肝のうるおいを司る肝陰(かんいん)が不足しているとことが考えられます。

- ホットフラッシュ

- 頭痛

- めまい

- イライラ

- 耳鳴り

- 目の充血

気血が少ない

漢方において気血が少ない状態は「肝血虚(かんけっきょ)」と呼ばれ、肝に蓄えられる血や全身の血が不足し、目や髪・皮膚・爪など体に支障をきたします。

肝血虚の原因は、出血や長期的な病気・疲労などによる体力の消耗で血が不足し、さらに慢性化しているストレスが肝の気の巡りを滞らせ、結果的に肝の血が消耗されることで起こるとされています。

更年期障害で気血が少ない方は、以下のような症状が起こりやすいです。

- 眼精疲労

- 視力低下

- かすみ目

- 立ちくらみ

- 抜け毛

- 爪や皮膚の乾燥

- 肌荒れ

- 筋肉のけいれん

更年期障害に漢方薬が向いている理由

更年期障害は心と体の両方に不調が現れることが多く、身体の不調は明らかにあるのにご自身の思ったような診断結果がでなかったり、病気ではないと診察されてしまうこともあります。

このように体調が優れないのに検査では異常が見られない状態のことを『未病(みびょう)』と言います。特に、更年期障害は自律神経の乱れと大きく関係しているため診察だけでは判断がつきにくい病気です。

一方で、漢方では「心と体はひとつ」と考えているため、病院で更年期障害と診断される前の『未病』の状態でもその方の体質に合った漢方を選定し、症状が深刻化する前に治療を行うことができます。

漢方薬はその人の体質(気・血・水)を考慮して漢方を選定し、生薬の分量なども細かく調整し漢方を調合します。

また、多岐に渡る更年期障害の症状に対しても有効であり、ひとりひとりに最適な漢方薬をオーダーメイドで作れるからこそ、一般的な他の治療に比べ副作用も少なく・長期間服用できるため患者様の更年期障害を徐々に改善させます。

このような理由から、漢方薬は西洋医学の薬よりも、更年期障害の症状と相性がいいと考えられます。

更年期障害の患者様に用いられる漢方薬とは?

この章では、更年期障害に効果が期待できる漢方薬を参考までにいくつかご紹介します。

漢方はその方の症状やお体の状態、生活習慣・生活環境などにより、その方にその時にあった漢方薬をご提案しますので、専門医など専門家の診察を受け購入することお勧めいたします。

| 漢方名 | 効果効能 | 含まれている生薬 |

|---|---|---|

| 加味逍遥散 かみしょうようさん | ◉気血不足を補い自律神経の乱れを整えます。 ◉イライラ・不安・不眠・肩こり・のぼせなどの精神的症状と身体的症状の緩和に効果が期待できます。 ※気を巡らせる生薬を組み合わせないと効きにくいため四診をしっかりと行い患者様の症状や訴えに合わせた適切な漢方を取捨選択し加えることが重要になります。 | ・柴胡(さいこ):肝の失調を治す ・芍薬(しゃくやく):肝の失調を治す ・枳実(きじつ):気の流れを整える ・山梔子(さんしん):女性ホルモンの乱れを整える ・牡丹皮(ぼたんぴ):女性ホルモンの乱れを整える ・他、生薬 →当帰(とうき)、茯苓(ぶくりょう)、蒼朮(そうじゅつ)、甘草(かんぞう)、生姜(しょうきょう)、薄荷(はっか)も含まれています。 |

| 四逆散 しぎゃくさん | ◉肝の機能の乱れによる気の滞りを解消し、気の巡りを良くする「疏肝理気薬(そかんりきやく)」の一種。 ◉イライラ・不眠・抑うつ感などの精神症状の他、腹痛・膨満感・下痢・便秘などの腹部症状にも効果が期待できます。 | ・柴胡:肝の失調を治す ・芍薬:肝の失調を治す ・枳実:気の流れを整える ・甘草(かんぞう):生薬の作用を穏やかに整える |

| 黄連解毒湯 おうれんげどくとう | ◉上中下焦の熱を取ります。体内の熱を冷まし炎症を鎮める作用があります。 ◉顔のほてり・のぼせ・イライラなどの症状を和らげます。 ※単体ではのぼせはとれにくいため、「疏肝理気薬」と併用することが多い。 | 熱を冷ます作用(清熱作用)のある以下の生薬が含まれています。 ・黄連(おうれん) ・黄苓(おうごん) ・黄柏(おうばく) ・山梔子(さんしん) |

| 知柏地黄丸 ちばくじおうがん | ◉腎の機能を補い体の熱を抑えます。 ◉体の水分が不足して熱がこもる状態(陰虚:いんきょ)に使われ、ホットフラッシュ・のぼせ・口の渇き・むくみ・頻尿・排尿困難などに効果が期待できます。 | ・知母(ちも):体内の熱を冷ましうるおいを与える ・黄柏(おうばく):体内の熱を鎮める ・地黄(じおう)/山茱萸(さんしゅゆ)/山薬(さんやく):腎の機能を助ける ・沢瀉(たくしゃ)/茯苓(ぶくりょう):体内の余分な水分を調節する ・牡丹皮(ぼたんぴ):のぼせや熱感を冷ます |

| 桃核承気湯 とうかくじょうきとう | ◉比較的体力があり、のぼせ傾向で便秘をしがちな人の更年期障害に伴う症状に用いられます。 ◉イライラ・のぼせ・頭痛・便秘・足腰の冷え・腰痛などの症状を緩和します。 | ・桃仁(とうにん):血行を改善する ・桂皮(けいひ):のぼせや頭痛・動悸を鎮める ・大黄(だいおう):便秘を改善する ・甘草(かんぞう):生薬の作用を穏やかに整える ・芒硝(ぼうしょう):胃腸機能を整える |

| 桂枝茯苓丸 けいしぶくりょうがん | ◉瘀血(おけつ:滞った血)を取り除き、血の巡りを改善し熱感のバランスを取ります。 ◉上半身ののぼせや足元が冷える体質の方に適しています。のぼせの他に、イライラ・肩こり・頭痛・めまいなどにも効果が期待できます。 | ・桂枝(けいし):血行を促進し体を温める ・茯苓(ぶくりょう):体内の余分な水分を排出する ・桃仁(とうにん):血行を改善する ・牡丹皮(ぼたんぴ):のぼせや熱感を冷ます ・芍薬:肝の失調を治す |

| 血府逐瘀丸 けっぷちくおがん | ◉瘀血による体内に滞った血の巡りを良くし、のぼせなどの症状を改善させます。 ◉頭痛・肩こり・のぼせ・動悸どの症状を改善する効果が期待できます。 | ・桃仁(とうにん)/紅花(こうか)/午膝(ごしつ):血流を良くし瘀血を改善する ・当帰(とうき)/地黄(じおう):血を補い、血液の巡りを良くする ・川きゅう(せんきゅう)/枳殻(きこく):気の巡りを改善する ・芍薬(しゃくやく)/柴胡(さいこ):肝の失調を治す ・桔梗(ききょう):薬効成分を全身に行き渡らせる ・甘草(かんぞう):生薬の作用を穏やかに整える |

| 折衝飲 せっしょういん | ◉瘀血による月経不順や月経痛の改善に使われます。 ◉血行不良や冷えが更年期障害の症状(めまい・生理痛・腰痛など)を悪化させている場合に、補助的な効果が期待できます。 | ・当帰(とうき)/延胡索(えんこそく):血を補い、血液の巡りを良くする ・芍薬(しゃくやく):肝の失調を治す ・桂皮(けいひ):のぼせや頭痛・動悸を鎮める ・川きゅう(せんきゅう):気の巡りを改善する ・牡丹皮(ぼたんぴ):のぼせや熱感を冷ます ・午膝(ごしつ)/桃仁(とうにん)/紅花(こうか):血流を良くし瘀血を改善する |

| 四物湯 しもつとう | ◉血を補い、血行を良くすることで体全体に栄養を行き渡らせ、症状を改善します。 ◉手足の冷え・貧血・皮膚の乾燥・体力低下・疲れなどに効果があるとされています。 | ・当帰(とうき):血を補い、血液の巡りを良くする ・芍薬(しゃくやく):肝の失調を治す ・川きゅう(せんきゅう):気の巡りを改善する ・地黄(じおう):腎の機能を助ける |

漢方相談の魅力について

漢方相談とは、漢方を専門とする薬剤師や相談員が、お客様ひとりひとりの現在の体質や生活習慣などを丁寧に聞き取り、その方に合った漢方薬をご提案する相談のことです。

同じ症状でも、年齢・体質・生活習慣・体格はそれぞれ異なります。そのため、その違いを丁寧な問診により根本原因を探っていきます。

そうすることで「現在のお客様の症状に最適な漢方薬」をご提案することができます。

また、漢方相談では根本原因を改善するにあたり、定期的に通える場所にあるところやオンラインでも漢方相談ができる薬局をおすすめしています。

漢方ツヅノ薬局

全国にはさまざまな漢方薬局がございます。

そのなかでも私たち【漢方ツヅノ薬局】の強みは次のようなものになります。

強み①:創業70年以上 東京の老舗薬局

東京で70年以上漢方薬局をやられているお店は数少ないと思います。

創業以来、この70年で私たちの取り巻く環境は劇的に変化しています。その時代の変化とともに相談内容も変化しています。

私たちは、日々変わる皆様のお悩みにも長年の多くの症例や経験・実績に基づき、患者様の症状や訴えを丁寧に聞きその方にあった最善の漢方を選びご提案しております。

強み②:オーダーメイドで漢方をご提案

私たちは、漢方医学の4つの診断方法「望診(ぼうしん)」「聞診(ぶんしん)」「問診(もんしん)」「切診(せっしん)」である四診をしっかりと時間をかけて行います。

患者様の症状や体質・生活習慣などを丁寧にお伺いし、五臓六腑・気血水・陰陽など東洋医学の観点から患者様の状態を総合的に判断し、患者様に適した漢方薬をご提案いたします。

その方に合わせた調合となるため、少しでも合わなかったり、要望があれば細かく微調整を行うことができるのも私たちの強みです。

強み③:駅近で通いやすい立地

私たち『漢方ツヅノ薬局』は平和島本店と田町店の2店舗になります。

平和島本店は駅から徒歩1分、田町店は駅から徒歩3分と、どちらも駅からとても近く通いやすい場所にあります。

漢方相談に行かれる際に重要なポイントの1つとして、ご自身が通いやすい場所にお店があるかどうかが重要となります。

理由として、漢方相談をいただいた後、患者様とは定期的にお話をさせて頂き、服用している漢方薬の効果や症状の変化、訴えの変化などを確認いたします。

それらの内容に基づき、漢方薬を変更したり生薬の分量を調節することで患者様の今の状態に最適な漢方薬を再度ご提供いたします。

症状の根本改善に最初から最後まで全く同じ漢方薬を用いることはほとんどありません。

強み④:オンライン相談

先ほども申し上げましたように、漢方相談は1度だけでなく定期的に患者様とお話をさせていただく必要があります。

私たち『漢方ツヅノ薬局』では、お店まで足を運ぶことが難しい方や遠方にお住まいの方、お忙しい方向けにオンラインでも漢方相談ができるサービスを取り入れています。

これにより遠方の方やお忙しい方でも気軽に継続していただけるようになり、患者様からも好評をいただいています。

海外に住まわれている方にも相談を頂き、漢方薬を発送しております。※要相談

強み⑤:手厚いアフターサポート

私たち『漢方ツヅノ薬局』にて、漢方相談をされ漢方薬お渡しする際には、親切・丁寧に担当スタッフが服用方法や注意点をご説明いたします。

初めて漢方を服用する際には、色々と不安なことや疑問・質問が出てくると思います。実際に服用する際に改めて思う疑問などもあるかと思います。

そんな時は、お気軽に私たち『漢方ツヅノ薬局』の公式ラインにていつでもご質問・ご相談ください。担当スタッフが丁寧に対応いたします。お電話でも構いません。

また、漢方相談のご予約は電話やメールだけでなく、LINE公式からご予約が可能です。

LINE公式からのご予約であれば、24時間いつでも簡単にご予約を入れることができますので、是非ご活用ください。

まとめ

更年期障害とは、一般的に45~60歳前後の更年期に、女性ホルモンの急激な減少が原因で、以下のような様々な症状が現れ日常生活に支障をきたしてしまう疾患です。

- ほてり/発汗

- ホットフラッシュ

- 冷え

- 動悸

- 息切れ

- 頭痛

- めまい

- イライラ

- 怒りっぽい

- 憂うつ

- 不安

- 肩こり

- 腰痛

- 耳鳴り etc.

今回は、更年期障害の一般的な西洋医学と東洋医学の治療法をご紹介させて頂きました。

その中で更年期障害に対する漢方の考え方や一般的に用いられる漢方について細かくご紹介いたしました。

漢方では、更年期障害が起こる原因やメカニズムは以下であると考えています。

- 女性ホルモンの急激な減少

- 自律神経の乱れ(気血水)の乱れ

- 肝の失調

- 湿熱

- 血虚

- 気血が多い・少ない

よって、漢方薬で治療する際は気血水の乱れを整え、肝の失調を改善する漢方を取り入れることが非常に大切と考えられています。

病気の症状は同じでも、患者様個人個人の体質や生活習慣・環境・性格などが違えば、ご提案する漢方はそれぞれ異なります。

そのため、更年期障害の疑いがあっても自己判断はせず、医療機関や専門家の診断を受け、ご自身に適した治療を受けられることをおすすめします。

私たち、【漢方ツヅノ薬局】は創業70年になる老舗漢方薬局で、更年期障害の症状に対する症例や実績は多くございます。

- 更年期障害に当てはまる症状があり、日常生活に支障をきたしている。

- 更年期障害かと思い、病院に診察してもらったが特に問題なく、他の場所でも一度診てもらいたい。

- 更年期障害であるのかわからないけど、一度お話しして自分のカラダの状態を診てもらいたい。

などの少しでも何かお悩みがございましたら、ひとりで悩まずにぜひ一度お電話・メール・LINEにてお気軽にご相談ください。

漢方相談前にお問い合わせをされたい方は、

お問い合わせページよりご連絡いただく、もしくは当薬局代表電話(03-3765-5151)まで直接お電話ください。

皆様からのご相談やお問い合わせお待ちしております。

代表取締役社長

廿野 延和 - Tuzuno Nobuyasu –