LINEで簡単ご予約/相談

下半身の痺れや強い痛みがあり、何が原因なのかわからず、何とかしたいと考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

もしかしたら、その痺れや痛みは「坐骨神経痛(ざこつしんけいつう)」かもしれません。

日本での坐骨神経痛の患者数は、平成29年に厚生労働省が計測したデータによると、「24万4千人」※1もいると言われ、特に40〜60代の中高年の方に多くみられ加齢とともに増える傾向にあるようです。

坐骨神経痛を放置し重症になると歩けなくなってしまったり、立てなくなってしまったりすることもあるので悪化する前に早めに対処しておくことがとても大切です。

本記事では、坐骨神経痛の原因や症状・改善方法の提示だけでなく、坐骨神経痛に効果のある漢方の紹介やなぜ漢方が坐骨神経痛に良いのかなど詳しくご説明いたしますので、是非最後までお読みいただけると幸いです。

坐骨神経痛(ざこつしんけいつう)とは?

坐骨神経痛とは腰から足にかけて伸びている「坐骨神経(ざこつしんけい)」が、圧迫などによって痛みや痺れを感じる症状のことです。

痛みの原因や圧迫されている神経の部位は、腰やおしり・太もも・ふくらはぎ・すね・膝裏・足先などさまざまな場所に現れ、痛みが出る場所には個人差があります。

また、勘違いをされていらっしゃる方も多いのですが、坐骨神経痛は病名ではなく、頭痛や腹痛などと同様にさまざまな要因により坐骨神経が刺激され、痛みや痺れなどが起こるその症状の総称のことを指します。

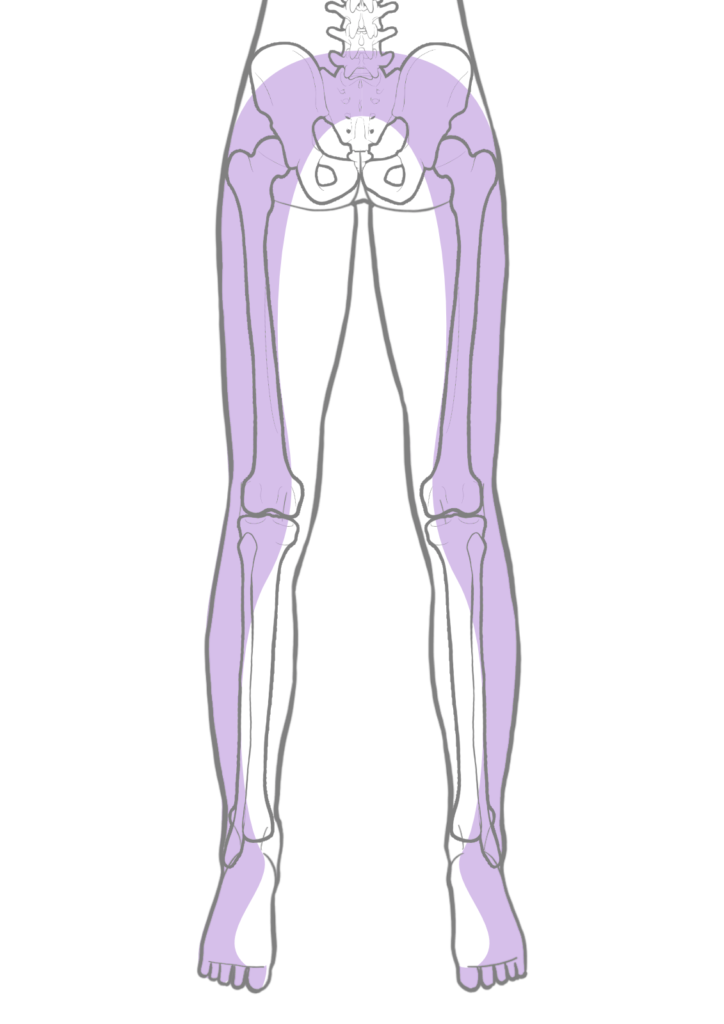

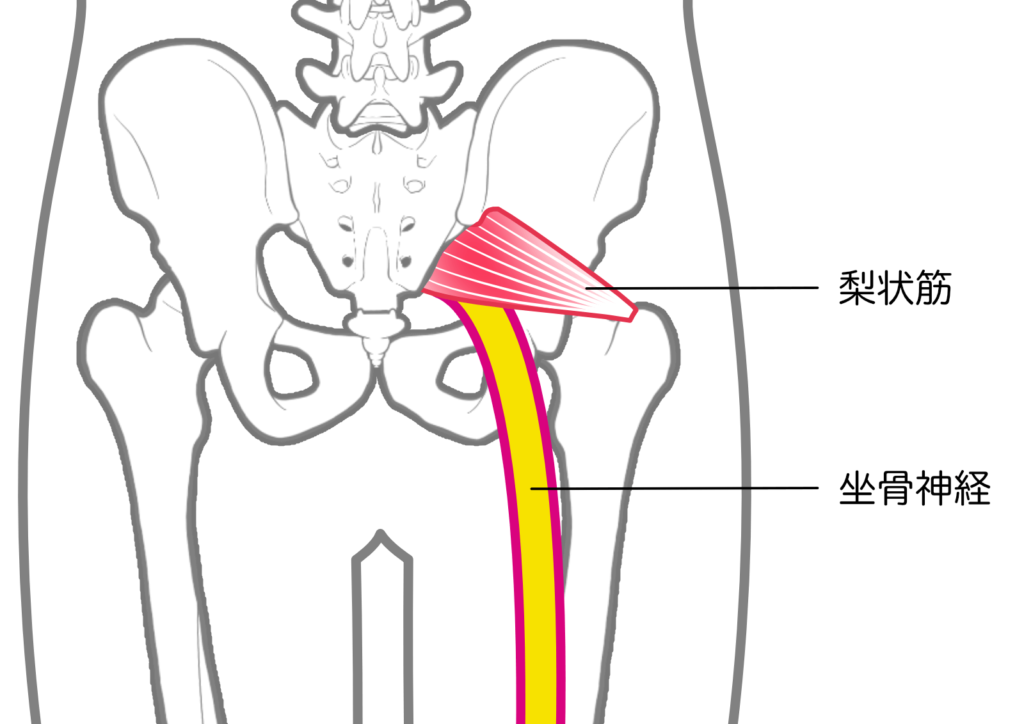

坐骨神経はどの部分にある?

坐骨神経とは、下背部(かはいぶ)からおしり、足にかけて走行している神経のことを指し、「人体の中でも一番大きい神経」のことを指します。

腰椎(ようつい)の一番下から始まり、臀部(でんぶ)を経て大腿部(だいたいぶ)の裏側を通り、下腿(かたい)に着くまでのコースにかけて坐骨神経が通っています。

- 腰椎→背骨の一部で腰の部分にある骨のこと

- 臀部→おしりの部分

- 大腿部→股関節から膝までの太ももの部分

- 下腿→膝から足首までのこと

坐骨神経痛なのか見極めるチェックポイント

以下のような症状があてまる場合、坐骨神経痛である可能性が考えられます。

まずは、ご自身で坐骨神経痛の症状が出ているのか是非セルフチェックしてみましょう。

- おしりから足にかけて痛みや痺れを感じる

- ふくらはぎが張ったり、締め付けられたような感覚がある

- 腰を曲げたり伸ばしたりするのが辛い

- 長時間立つことが困難

- 歩くとおしりや下肢に痺れや痛みが出て歩けなくなるが、休憩すると症状がなくなり再度歩くことができる

- 足に力を入れづらくなった

- 仰向けで寝ることができない

- 前かがみになると痺れや痛みが出る

- おしりに重さやだるさを感じる

- 立ったり座ったりする際に痛みや痺れを感じる など

坐骨神経痛はどんな症状?

坐骨神経痛の症状についてもう少し詳しくご説明いたします。

坐骨神経痛はどのような痛みなのか?

坐骨神経痛はおしりから下肢にかけて以下のような症状が現れます。

- 鋭い痛みや痺れ

- 張り

- 冷感や灼熱感

- 締め付け感

表現する言葉も患者様によってさまざまで、痛みは「ズキズキ」。痺れは「ビリビリ」「ピリピリ」「ジンジン」「チクチク」などと表されます。また、坐骨神経痛の大半は片側のおしりから足にかけて症状が現れますが両側に出ることもあります。

坐骨神経痛が悪化するとどうなる?

坐骨神経が悪くなると腰や足に痛みや痺れが起こり、以下のようなことが起こりやすくなります。

- 歩くのが困難になる

- 長時間立っていることが辛くなる

- おしりの痛みが強いため座り続けることが困難になる

- 身体をかがめると痛みが強くなる

- 歩く・走る・階段を昇るなどの行動で足を伸ばすと痛みが悪化

- 腰を反らすと下肢に痛みや痺れが出ることがある

坐骨神経痛は日常生活にどのような影響を及ぼすのか?

坐骨神経痛は、悪化すると仕事や睡眠などの日常生活にもさまざまな影響を及ぼすことがあります。

具体的には以下のようなことが起こりうる可能性があります。

- 長時間座り続けると痛みが悪化するため、デスクワークなどが困難になる

- 歩くときに痛みや痺れが出るため長時間の移動が難しくなる

- 坐骨神経が圧迫されることで尿漏れや排尿障害が起こることがある

- 強い痛みにより熟睡することができなくなり疲労感が蓄積する

- 痛みが慢性的になることでストレスとなり不安感が募り、心の健康状態にも悪影響を及ぼす

坐骨神経痛が起こる原因は?

坐骨神経痛はどのような原因で起こりうるのでしょうか。。。?

坐骨神経痛の原因で特に多いとされている3つの疾患についてご説明いたします。

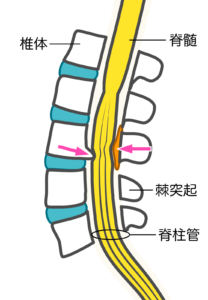

疾患①:腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)

腰部脊柱管狭窄症とは、腰椎(ようつい)の脊柱管(脊髄が通る管)が狭くなることで脊髄や神経が圧迫されるため、坐骨神経痛につながる疾患になります。

特に50代以上の中高年に多くみられる疾患で、加齢により脊柱管が狭くなり脊椎が変性することが主な原因と言われています。しかし、もともと脊柱管が狭い人は30〜40代でも発症する可能性があります。

腰部脊柱管狭窄症の症状は以下のような症状が現れます。

- 腰痛

- 下肢の痛みや痺れ

- 筋力の低下

- バランス感覚が悪化する

- 排尿・排便障害

- 間欠性跛行(かんけつせいはこう) など

※間欠性跛行(かんけつせいはこう) とは?

少し歩くと足に痛みや痺れが出て歩けなくなるが、しばらく休むと回復しまた歩けるようになる状態のこと

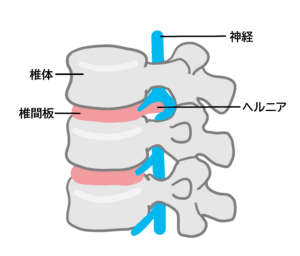

疾患②:腰椎椎間板(ようついついかんばん)ヘルニア

腰椎椎間板ヘルニアとは、椎骨(ついこつ)と呼ばれる腰の骨の間にあるクッションの役割をしている椎間板が飛び出すことで坐骨神経痛につながります。

神経を圧迫し腰痛や下肢の痛み・痺れなどを引き起こすのが特徴で、坐骨神経痛の90%の原因がこの腰椎椎間板ヘルニアだと言われています。

特に20代が最も多いと言われ次いで30~40代、続いて10代の若い世代に発症しやすい疾患になります。腰椎椎間板ヘルニアが若い世代に多い理由としては、部活動や激しい運動により腰に負担が大きくかかり、それが原因で考えられています。

腰椎椎間板ヘルニアになると以下の症状が現れます。

- 腰や背中の激しい痛みや痺れ

- 腰を前に曲げにくい

- 筋肉が麻痺する

- 足を持ち上げにくく、歩きづらい

- 足の感覚が鈍くなる

- 排尿・排便障害

- つまづきやすい など

疾患③:梨状筋症候群(りじょうきんしょうこうぐん)

梨状筋症候群とは、おしりの奥にある梨状筋という筋肉が坐骨神経を圧迫することで坐骨神経痛につながる疾患になります。お尻から足にかけて痛みや痺れなどの症状が現れます。

梨状筋は体幹と下肢をつなぎ、歩行バランスを安定させるなど、下半身の動きに非常に大切な役割を果たしています。

原因は長時間座り続けることや足の運動不足・過度なスポーツなどがこの疾患を引き起こす原因と考えられています。

また、お尻の横にある中殿筋(ちゅうでんきん)や腰から太ももの付け根まで伸びている腸腰筋(ちょうようきん)が弱くなることも1つの原因とされています。

梨状筋症候群は以下のような症状が現れます。

- おしりの外側あたりが痛む

- 太ももやふくらはぎの裏側の痺れ

- 足の甲・足裏・足の指の痛みや痺れ

- ピリピリ感や電流が流れるような痺れがある

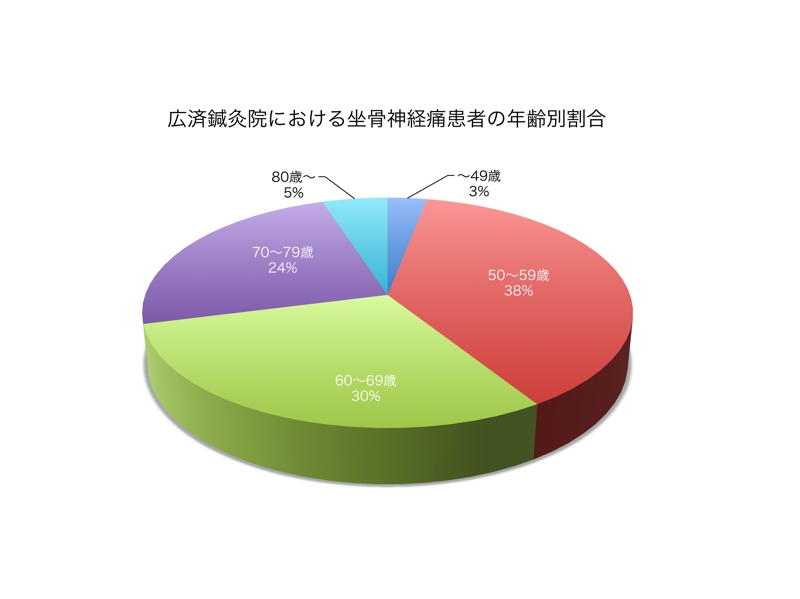

日本における坐骨神経痛患者の特徴

そのうち原因が特定されるケースは約15%、原因が特定されない非特異性腰痛と診断されるケースが約85%になるようです。非特異性腰痛の場合は、一般的に坐骨神経痛や腰痛と診断されることが多い傾向にあります。

坐骨神経痛の発生頻度は1.6〜43%とされており、特に肉体労働をしている人に多く、腰痛患者の5〜10%が坐骨神経痛を伴っていると言われています。

また、ある鍼灸院が坐骨神経痛の患者を年代別に調査したところ、60代の患者が一番多く、続いて50代、次に70代の患者が多いということがわかっています。

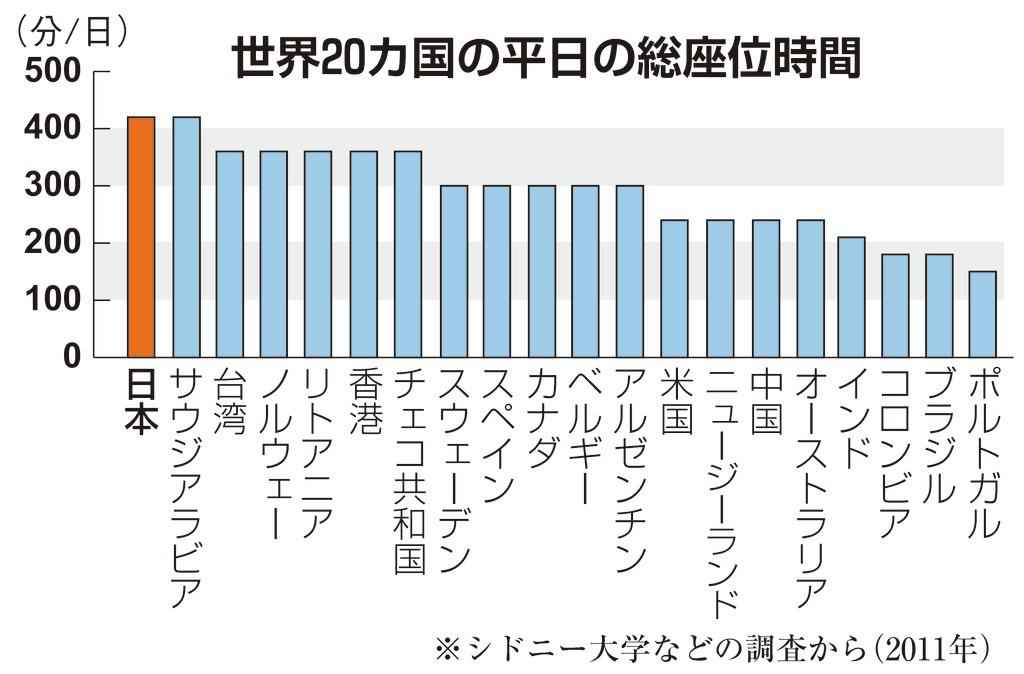

日本は世界的に坐骨神経痛の人が多い?

日本において、腰痛に悩まされている方は約3,000万人と述べたように、日本は他国と比べても「腰痛大国」と呼ばれているため、坐骨神経痛患者も世界的にみても多いと言えるのではないでしょうか。

そのなかでも、坐骨神経痛の原因のひとつである椎間板ヘルニア患者は非常に多く、日本国内で「約100万人」おり、年間で15万人が発症していると推測されているようです。

日本で腰痛を伴う坐骨神経痛患者が多い理由としては、日本では世界の中でデスクワークが多く、座っている時間が長いということが考えられます。

また、運動不足や中腰での作業、重い荷物を持つことなどが腰へのストレスや臀部の筋肉の過緊張が引き起こされることも原因とされています。

坐骨神経痛の治療方法について

坐骨神経痛の治療法はさまざまで、こちらの章でご説明していきます。

治療法その1:薬物療法

薬物療法は、坐骨神経痛の痛みに対して痛み止めや炎症を抑える薬を摂取することで、痛みを和らげ辛い症状を緩和する効果が期待できます。

ほとんどの場合、痛み止めとして「消炎鎮痛薬(しょうえんちんつうやく)」が使われます。

神経の痛みに対しては「神経障害性性疼痛治療薬(しんけいしょうがいせいとうちりょうやく)」が用いられます。また、筋肉の緊張をほぐし症状を軽くする「筋弛緩剤(きんしかんざい)」、血流を良くし症状を和らげる「血管拡張薬(けっかんかくちょうやく)」なども患者の症状により使用されます。

治療法その2:理学療法

薬物療法は、坐骨神経痛の痛みに対して痛み止めや炎症を抑える薬を摂取することで、痛みを和らげ辛い症状を緩和する効果が期待できます。

ほとんどの場合、痛み止めとして「消炎鎮痛薬(しょうえんちんつうやく)」が使われます。また、神経の痛みに対しては「神経障害性性疼痛治療薬(しんけいしょうがいせいとうちりょうやく)」が用いられます。また、筋肉の緊張をほぐし症状を軽くする「筋弛緩剤(きんしかんざい)」、血流を良くし症状を和らげる「血管拡張薬(けっかんかくちょうやく)」なども患者の症状により使用されます。

治療法その3:装具療法

装具療法は、ベルトやコルセットなどで腰椎を支えることで痛みを和らげる治療法です。腰椎の動きを安定させ、痛みが出やすい姿勢を回避することができます。

正しい姿勢を保つことができるので痛みを感じにくくなりますが、長期間の使用は筋力の低下を招く恐れがあります。必ず医師と相談しながら1ヵ月程度を目安として調整していくのがおすすめです。

治療法その4:鍼(はり)治療

鍼治療は東洋医学の一分野で、医療用の鍼を使用し身体のツボを刺激することで、元々身体に備わっている治癒能力を高めるのが狙いです。

鍼が坐骨神経痛に有効な理由は、血行を促し痛みの原因物質を排出することで、筋肉の緊張を和らげ、炎症や神経への圧迫を軽減する効果が期待できることです。

ただし、痛みやしびれなどが重度の場合は、鍼治療1回の施術で効果が改善するとは限りません。患者様の症状や生活環境などにもよるため、鍼治療での効果が実感できる期間を一概に決めるのは難しいですが、一般的な目安としては2週間~1ヵ月程度で効果を感じられることが多いようです。

治療法その5:神経ブロック注射

神経ブロック注射とは、痛みの原因となる神経に局所麻酔薬を打ち、痛みを軽減させる治療法です。痛みを伝達している神経の動きを一時的に抑えることで、症状を緩和します。

即効性と持続性に優れているため重度の痛みにも比較的早く抑えることができるのが特徴的です。治療を継続していくことで効果の持続時間が徐々に長くなり、痛みのない状態が続くので予防療法としても効果が期待できます。

治療法その6:トリガーポイント注射(筋肉注射)

トリガーポイント注射は、坐骨神経痛の原因となる筋肉に注射をし、痛みを和らげる治療法です。医師が痛む箇所を中心に触診し、筋肉が固くなっている痛みの引き金となっている部分(トリガーポイント)を確認し、注射を行います。

薬物療法やリハビリなどで症状が改善しない痛みや、重度の痛みで生活の質が極めて低下した方に適しています。

治療法その7:手術

坐骨神経痛の手術は、重症の場合や手術以外での治療で効果が得られなかったときに行われることがあります。

手術では、坐骨神経を圧迫している原因となる、椎間板や骨などの組織を切除し症状の改善を目指し、手術後はリハビリを必要とします。

ただし、手術にはリスクが伴うため慎重に判断することが大切です。そのため、医師と良く相談したうえ、手術の必要性を見極めることがポイントです。

坐骨神経痛と漢方薬

坐骨神経痛は漢方薬での治療も可能です。体質や症状に合った漢方薬を服用することで、血行を改善し痛みを和らげる効果が期待できます。

この章では、漢方薬が坐骨神経痛になぜ効果的なのか。また、当薬局の漢方相談についてなどをご説明していきます。

漢方薬とは?

漢方薬は中国が起源とされていますが、日本で独自に発展した漢方医学に基づき、植物や動物・鉱物などの生薬(しょうやく)を組み合わせて作られた薬のことを指します。

漢方薬はさまざまな生薬の組み合わせにより、ひとりひとりのお悩みの症状に適した対応ができるところが特徴的です。

また、漢方薬は「心と体は切り離すことができない関係」という考えに基づき、漢方薬で心と体のバランスを整え、自然に治癒する力を高めることで症状の改善をサポートしていきます。

漢方薬のメリット・デメリットも簡単にご紹介いたします。

【メリット】

- 何となく調子が悪いというような漠然とした症状にも効果が期待できる

- 更年期障害などの複数の症状にもアプローチできる

- 直に症状を治すのではなく体の基礎から体質改善に働きかける

- 原因が特定されない症状(未病)にも治療ができる

- 西洋薬と併用しても問題が起きることが少ない(医師や薬剤師との相談は必須)

- 自然由来の成分を使用しているため、効果が穏やかで体への負担が少ない

- どんな方(高齢者・子供・妊婦・授乳中の方など)でも服用可能

【デメリット】

- 効果を実感するまでに時間がかかる

- 顆粒タイプが多く独特の味や匂いがするため飲みにくさを感じる

- さまざまな種類があるため自分で適した漢方を選ぶのは難しい

- 摂取しすぎると副作用が出ることもある

坐骨神経痛の患者様で漢方薬が適している人は?

体質・症状・痛みの度合いなどにより、坐骨神経痛の治療で漢方薬をおすすめする方は異なりますが・・・

漢方では、坐骨神経痛は「血行が悪い」「水分や気の滞り」「腎陽(じんよう)*の不足」などが原因と考えられています。(*腎陽とは漢方において体を温めたり機能させたりするエネルギー源のことを指します)

そのため、坐骨神経痛の患者様で漢方薬が適している方は以下のような方になります。

- 血行不良から坐骨神経痛を引き起こしている方

- 冷えに伴う痛みがある方

- 下半身の巡りが悪いことで坐骨神経痛を引き起こしている方

- 筋肉が緊張し突っ張るような痛みがある方

坐骨神経痛で一般的に使われる漢方薬とは?

坐骨神経痛で一般的に使用される漢方薬をご紹介いたします。

芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)

筋肉の緊張をほぐす効果があり、突っ張るような痛みに効く漢方薬です。即効性があるので、急激に起こる強い痛みに頓服薬として使われることもあります。「こむらがえり」の薬としてもよく使用されています。

疎経活血湯(そけいかっけつとう)

血停滞を改善し気や水の巡りを良くすることで、下半身の痛みや手足の痺れなど幅広く使われる漢方薬になります。

特に腰から下の痛みに効果が期待でき、慢性の坐骨神経痛や腰痛をきたす場合にも多く使われます。また、坐骨神経痛の原因とされている腰部脊柱管狭窄症などに用いられることもあります。

五積散(ごしゃくさん)

主に下半身の冷えからくる痛みや、起床時に起こる腰痛や坐骨神経に使われています。

体に溜まった「気・血・水・寒・食」の五つの病気の原因となる毒(五積)を回復するという意味から名前がつけられた漢方薬。頭がぼーっとしてのぼせている感じがするが、足は冷えるなどの症状にも効果的な漢方になります。

八味地黄丸(はちみじおうがん)

高齢の患者様で疲れやすく、腰や四肢の冷えが原因で坐骨神経痛を発症している場合に効果が期待できます。また、腰と密接な関係である腎の働きをサポートし、坐骨神経痛のほか高齢の患者様のさまざまな腰痛に使われる漢方薬です。

牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)

下半身の水分の巡りを改善し、痛みを和らげる漢方薬です。排尿や血圧の異常による足の痺れや痛みがある方に効果的です。また、ご高齢の方の末梢神経炎と考えられる痺れにも効果が期待できます。

なぜ、漢方薬が坐骨神経痛によいのか?

漢方薬が坐骨神経痛に適している理由として、以下のようなことが挙げられます。

- 血行を改善し血液循環を良くする

- 下半身の水分の巡りを良くする

- 筋肉の緊張をほぐし突っ張りを緩和する

- 冷えを改善し体を温める

- 腎陽不足を改善する

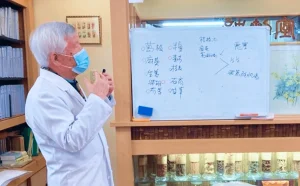

漢方相談とはどのようなものか?(初めての方へ)

漢方相談では、漢方の専門家が患者様ひとりひとりの症状や体質、症状、ライフスタイルなどを細かくヒアリングいたします。

たとえ、同様の症状であっても年齢・体質・性格・体格など皆様異なります。その微妙な違いを細かい問診により、根本原因を探り『今の患者様の状態に最適な漢方』を取捨選択しご提案をいたします。

漢方相談では、根本原因の改善を図るため定期的に通える場所もしくはオンライン漢方相談を行っている薬局がおすすめです。

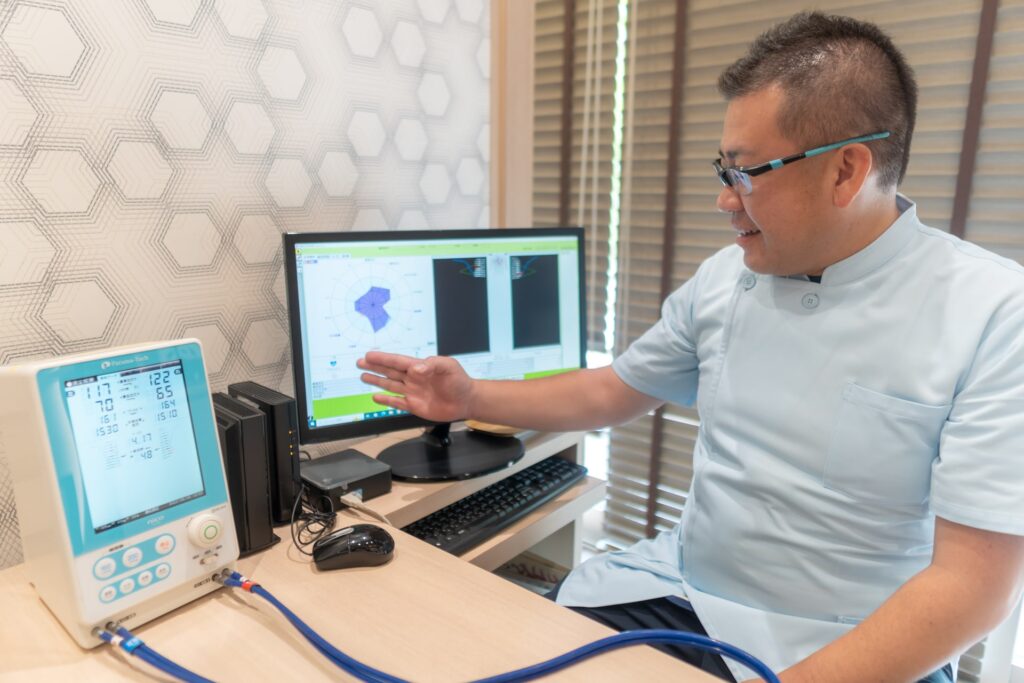

全国に様々な漢方薬局さんがございますが、その中で私たち『漢方ツヅノ薬局』の漢方相談の強みは以下になります。

- 老舗70年以上の漢方薬局のため、多くの症例や実績を参考に漢方薬のご提案可能

- 血流計や指先の毛細血管測定によりご自身の血管状態を見ることが可能

- 患者様に合わせた漢方の種類をご提案(粉薬・錠剤・煎じ薬・パック済み煎じ薬)

※煎じ薬・パック済み煎じ薬は、平和島本店でのみご提案可能 - 漢方薬のご購入で相談料無料

- 平和島本店は駅から徒歩1分、田町店は駅から徒歩3分と通いやすい立地の薬局

- オンライン相談も可能のため、店舗訪問が難しい方や遠隔地からでもご相談可能

- 日本語を話せない海外の方でも、漢方相談可能 ※日本語または英語のみ

- あなた専任の相談員がつき、相談後も手厚くアフターサポートいたします

- ご相談後の漢方に関する質問はLINEからいつでもチャット可能

特に、私たちツヅノ薬局では、最近オンラインでの漢方相談が増えております。

当薬局では、英語を話せる薬剤師のスタッフも在籍しておりますので外国の方でもお気軽に相談でき、漢方の海外発送も可能です。

漢方相談に少しでもご興味ありましたら、是非一度私たち『漢方ツヅノ薬局』までお問合せやご相談ください。

まとめ

今回は坐骨神経痛の原因、症状、治療法、漢方との関係について詳しくご説明いたしました。

坐骨神経痛とは、足から腰にかけて伸びている人体の中で最も太く長い神経「坐骨神経」が圧迫されることにより、痛みや痺れなどの症状がでる疾患のことを指します。

坐骨神経痛は以下のような疾患の原因とされています。

- 腰部脊柱管狭窄症

- 腰椎椎間板ヘルニア

- 梨状筋症候群

現在、坐骨神経痛の治療方法は以下のように様々あり、今回は患者様の症状の根本を探り体質を改善させる漢方薬について詳しくご紹介いたしました。

- 薬物療法

- 理学療法

- 装具療法

- 鍼治療

- 神経ブロック治療

- トリガーブロック注射(筋肉注射)

- 手術

漢方薬は薬物療法に属します。

漢方薬での治療をする際に注意していただきたい点は、症状が同じであっても体質・体格・性格・ライフスタイルなどにより適した漢方や分量は異なるということです。また、適した漢方を選ぶためには専門的な知識が必要であり、一般の方がインターネットで調べた情報を鵜呑みし漢方薬を服用し副作用が起こり大変な事態に陥ってしまう可能性もございます。

決して自己判断せずに専門家のカウンセリングを受け、ご自身の体調や症状を定期的に漢方相談院にご相談をしながら少しずつ症状の根本改善をしていくこと強くお勧めいたします。

坐骨神経痛でお困りの方は、是非一度漢方薬での治療をお試しください。

漢方でお悩みの際は、ぜひ一度私たち『ツヅノ漢方薬局』にご相談ください。

漢方相談前にお問い合わせをされたい方は、

お問い合わせページよりご連絡いただく、もしくは当薬局代表電話(03-3765-5151)まで直接お電話ください。

皆様からのご相談やお問い合わせお待ちしております。

代表取締役社長 廿野 延和 - Tuzuno Nobuyasu –