LINEで簡単ご予約/相談

回転性めまいや耳鳴り、耳が遠く感じるなどの症状が特徴の「メニエール病」。

特に30~50代に発症しやすいと言われており、男性より女性がなりやすい傾向にあると言われています。

メニエール病は発作を繰り返すと症状が日に日に強くなり、日常生活にも影響をきたしてしまうこともあるため、早めに対処することが大切です。

そこで本記事では、メニエール病について原因や症状・治療方法に加え、メニエール病に効果があるとされている漢方薬のご紹介や、なぜ漢方薬が有効なのかなども詳しくご説明していきますので、ぜひ最後までお読みいただけると幸いです。

メニエール病とは?

メニエール病とは、聴覚やバランス感覚をコントロールしている耳の中の「内耳(ないじ)」という部分にリンパ液が過剰にたまり、突然めまい・耳鳴り・難聴などの症状を繰り返す内耳の疾患です。また、吐き気や嘔吐などの症状が出るのも特徴です。

発作は10分から数時間ほど続き、繰り返すうちに症状が悪化することもあります。はっきりとした原因はわかっていないようですが、ストレスや睡眠不足などが関係していると考えられています。

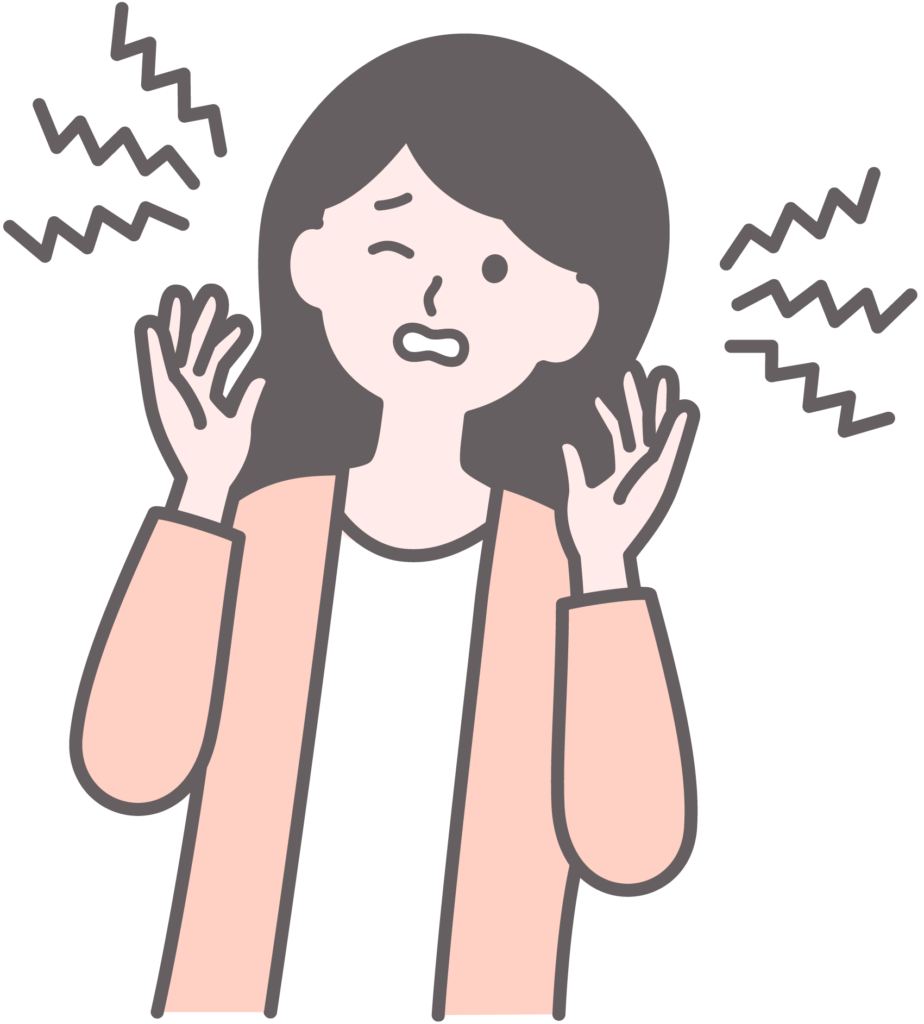

メニエール病はどのような症状?

メニエール病の症状は、人によって様々ですが以下のような症状で悩まれている方が多くいらっしゃいます。

- めまい

- 難聴

- 耳鳴り

- 吐き気や嘔吐

- 耳閉感(じへいかん)

メニエール病患者様のそれぞれの症状の特徴を詳しくご紹介します。

【めまい】

突然激しい回転性のめまいが起こり、数十分~数時間続くこともあります。周りのものがぐるぐる回って見えたり、自分自身が動いているような感覚が特徴です。連日起こる人もいれば、年に1度くらい起こる人もいるというように、頻度や感覚は個人差があります。

【難聴】

片耳に起こることが多く、激しいめまいが発症する際に耳鳴りや耳閉感とともに現れます。低音域が聞こえにくくなるのが特徴ですが、症状を繰り返すことで全音域が聞こえにくくなる可能性があります。

【耳鳴り】

「ブーン」「ザー」という低音の耳鳴りが多いのが特徴ですが、まれに「キーン」という高音の耳鳴りがすることもあります。

音が絶えず持続する場合もあれば、途切れ途切れに起こるケースもあり、回転性のめまいが起こると同時に発生することが多いようです。そして、めまいが治まると同時に症状も改善していきます。

【吐き気や嘔吐】

めまいの発症時、乗り物酔いのような状態で、吐き気や嘔吐を伴うことがあります。また、めまいがなくても吐き気だけを催すこともあります。これは、三半規管の低下により、内耳からの情報と視覚からの情報にズレが生じ、脳が混乱し自律神経に乱れが起こるため、吐き気や嘔吐が起こると考えられています。

【耳閉感(じへいかん)】

耳閉感とは、耳が詰まった感じや塞がった感じ、耳に膜がかかったような感じ、または耳に水が入ったような感じのことで、表現は人によってさまざまです。めまいの発作時に、片耳に起こることが多いのが特徴です。

上記の主な症状に加え、ふらつき・冷汗・頭痛・動悸・顔面蒼白などその他の症状も伴うことがあります。

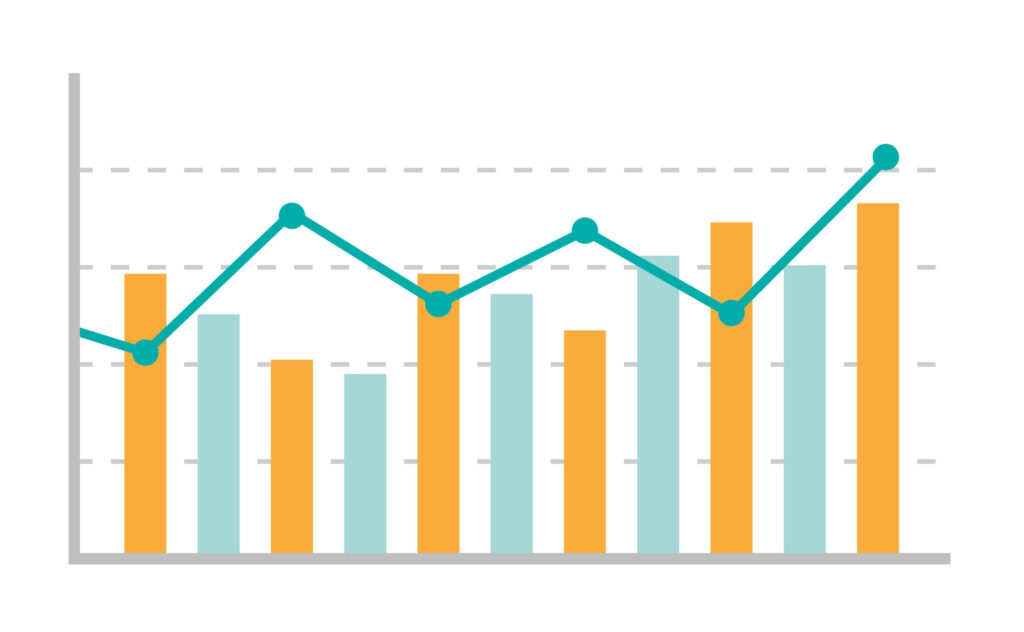

日本におけるメニエール病の発症率と患者数について

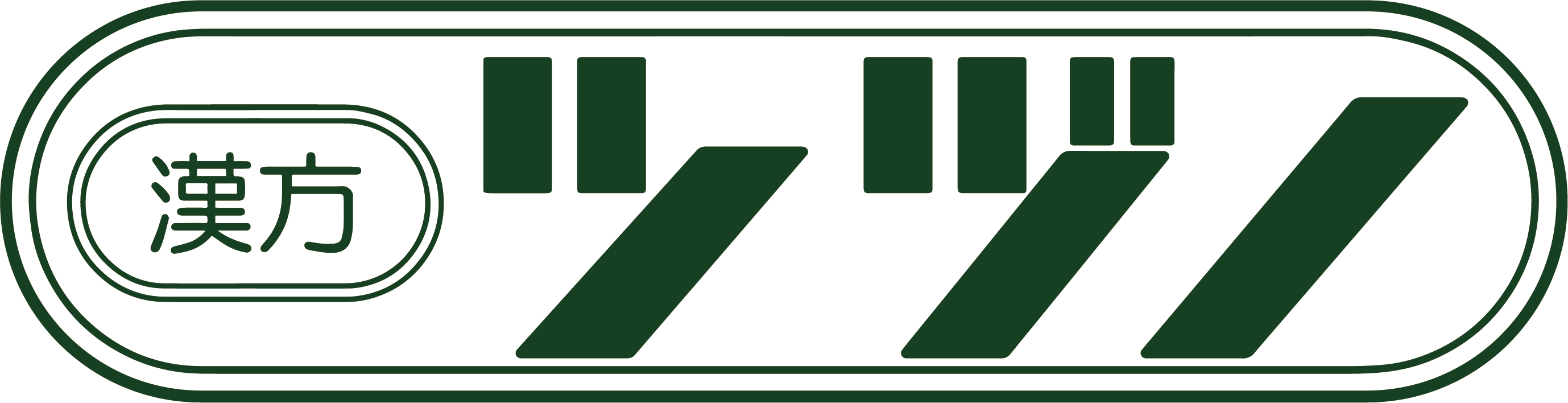

最近のデータで信憑性の高いデータが見つからず古いデータで申し訳ありませんが、平成21年の厚生労働省の調査(1)によると、日本のメニエール病患者は日本の総人口において約4.5~6万人と推定されていました。

これは、比較的患者数が少ない病気だということが伺え、男性より女性のほうがやや多い傾向にあるデータがございました。

また、診断基準にばらつきがあるため、メニエール病の海外での発症率は正確なデータを算出するのは難しいですが、海外の疫学調査でも幾つかリサーチされているようでした。日経メディカル(2)によると人口10万人あたり米国で15人、スウェーデンで46人、フィンランドで513人との報告があったとのことです。

(2)埼玉医科大学耳鼻咽喉科・神経耳科部門教授 伊藤彰紀, メニエール病(めまい), 日経メディカル, 2023年3月

メニエール病は何歳くらいの患者が多い?

メニエール病は30代〜50代にかけて発症することが多いと言われています。

厚生労働省の調査によるとメニエール病発症の平均年齢は、男性48.5歳・女性51.4歳というデータが出ています。

また、横浜中央クリニック めまいメニエール病センターが2018年に出したデータからは、男性より女性のほうが発症率が高いことがわかります。

さらに、最近では家族の病気や介護に追われる60代の方も増加傾向にあるようです。

メニエール病は日常生活にどのような影響を及ぼすのか

メニエール病は、日常生活において大きな影響を及ぼす可能性があります。

特に、めまいの発作が起きると日常生活のさまざまな場面で支障が出ることがあります。

①:めまいによる日常生活への影響

唐突に起こる回転性の激しいめまいは、立っていることや歩くことも困難になり、転倒のリスクもあります。仕事や家事に集中することができなくなり、社会生活にも支障をきたすことがあります。

②:耳鳴りによる日常生活への影響

耳鳴りは、集中力を低下させたり睡眠を妨げたりし、ストレスや不安を増大させ、精神的な負担を大きくさせてしまいます。

③:難聴による日常生活への影響

難聴が進行すると会話が聞き取りにくくなり、家族や友人とのコミュニケーションがしづらくなります。また仕事での会話も難しくなり、業務をスムーズに行うことが困難になります。

④:睡眠障害による日常生活への影響

めまいや耳鳴りは夜間の睡眠を妨げ、十分な睡眠を取ることができなくなります。睡眠が十分に取れていないと、日中の活動にも悪影響を及ぼします。

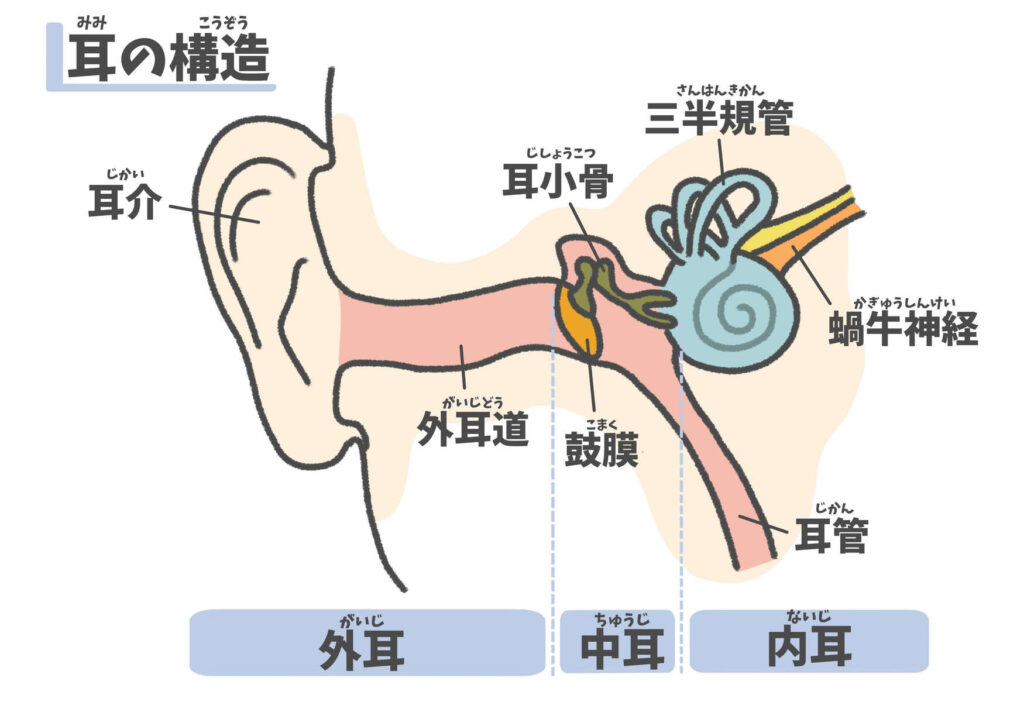

メニエール病は体のどこで起こる病気?

メニエール病は、「内耳(ないじ)」という耳の一番奥にある部分で起こります。内耳は、平衡感覚を司る三半規管(さんはんきかん)や音を聞くための蝸牛神経(かぎゅうしんけい)などの、重要な器官がある部分になります。

内耳にはリンパ液が存在しており、通常はリンパ液があることで音の振動を電気信号に変換したり、体の動きを感知したりすることができます。

しかし、何らかの原因で内耳のリンパ液が過剰に溜まってしまい、各器官を圧迫してしまうとめまいや難聴・耳鳴り、耳閉感などの症状を引き起こしてしまいます。このリンパ液が過剰に溜まる状態を「内リンパ水腫(すいしゅ)」といい、メニエール病が生じる原因と考えられています。

「メニエール病かも・・」と思ったときのセルフチェック

もしかしたら、メニエール病かもと思った方や最近めまいや耳鳴りがひどいおいう方是非一度セルフチェックをしてみてください。

以下の症状に複数個あてはまる場合は、メニエール病を疑ったほうがいいかもしれません。

- 自分や景色がぐるぐると回るようなめまいがする

- 何度もめまいを繰り返す

- 立ちくらみがする

- 片方の耳だけに耳鳴りや耳閉感を感じる

- 低い音が聞こえにくい

- 耳鳴りや聞こえづらさはめまいとともに軽減することが多い

- 吐き気・ふらつき・頭痛などを伴うめまいがする

- 睡眠不足や疲れ・ストレスを感じている

- 手足の痺れやろれつが回りにくい など

該当項目が多いほどメニエール病の可能性が高いですが、確実にメニエール病であるとは限りません。他の疾患である場合もあるため、自己判断で治療や検査をするのは大変危険です。

正確な判断を求める場合は専門医に相談し、適切な診断と治療を受けるようにしてください。

メニエール病の原因と発症しやすい人の特徴

メニエール病の原因は、バランス感覚や聴覚に関わる内耳の器官が過剰なリンパ液により圧迫されることで起こる「内リンパ水腫」によるものが挙げられます。内リンパ水腫が起こることで、めまいや難聴・耳鳴りといった症状が現れます。

また、以下のような方がメニエール病を発症しやすいと言われています。

- 30~50代の女性

- 几帳面で神経質な人

- 肉体的・精神的な疲労が蓄積している人

- ストレスをうまく解消できない人

- 睡眠が十分に取れていない人

- 専門職や管理職などの精神的負担の多い職種に就いている人

- 気圧の変動が激しい場所にいる人

現在の主なメニエール病の治療方法

メニエール病の症状や程度は人によって異なりますが、いずれにしろ症状が定着してしまわないよう、早めに治療を始めるのが大切です。

早期治療をすることで、重症化を防ぐことができます。こちらでは、メニエール病の治療方法をご紹介していきます。

治療法①:薬物療法

薬物療法では、発作の際に症状を和らげたり、発作の予防を目的とした内服薬・点滴・注射などが行われます。また、メニエール病の薬物治療は、「めまい発作時(急性期)」の治療と「再発予防(発作間欠期※)」に分けられます。

主な薬としては以下のようなものが使用されます。

めまいが起こっている期間【急性期】

| 利尿剤 | メニエール病の原因とされている内リンパ水腫に使われ、耳の聞こえを良くします。 |

| 鎮吐剤(ちんとざい) | 胃のむかつきである悪心(おしん)や嘔吐を抑制します。 |

| 精神安定剤 | めまいによる不安感などを排除します。 |

| 重曹水 | 水状やゼリー状の薬で、悪心・嘔吐・めまいを改善します。 |

| 抗めまい剤 | 悪心・嘔吐・めまいを改善します。 |

めまいが治まっている期間【発作間欠期】

| 利尿剤 | 内リンパ種を改善し、難聴を和らげます。 |

| 循環改善剤 | 内耳のリンパ液の循環をスムーズにし、めまいを改善します。 |

| 代謝賦活剤 | 内耳のリンパ液の循環をスムーズにし、めまいを改善します。 |

また発作が起きているときは、吐き気を伴っているため内服薬が使えないケースが多くあります。その際は、点滴や注射が行われます。

治療法②:生活指導

生活指導での治療は、ストレスコントロール・睡眠と運動・食事などが重要なポイントになります。

| ストレスコントロール | ● ストレスの原因を特定し、それを可能な限り避けることが大切です。 ● 十分な睡眠を取り、肉体的・精神的疲労を回復させます。 ● 気分転換を積極的に行い、リラックスできる時間を作ることが大切です。 |

| 睡眠と運動 | ● 睡眠をしっかりと取り、心身共に休ませてあげることが重要です。 ● 適度な有酸素運動(水泳やウォーキングなど)はストレス解消が期待できます。 ● 運動を始める場合は医師に相談し、無理のない範囲で始めるようにしてください。 |

| 食事 | ● 暴飲暴食を避け、バランスの取れた食事をすることが大切です。 ● 水分を控えると内耳にリンパ液が溜まる原因となるので、水分はしっかり取るようにしてください。 ● 塩分の過剰摂取は避け、減塩を心がけることが大切です。 |

| その他 | ● 発作が出たら安静にし、横になって休むようにします。 ● 飲酒や喫煙はめまいの悪化につながるので控えることが大切です。 ● 長時間の乗り物や、予定の詰まった旅行はめまいを引き起こす恐れがあるため、事前に医師に確認するようにしてください。 |

治療法③:手術療法

メニエール病の手術は、薬物療法や生活指導などで症状が改善しないときに検討されます。

手術の方法はいくつかありますが、聴力を失う危険性が少ない手術として、「内リンパ嚢解放術(ないりんぱのうかいほうじゅつ)」や「前庭神経切断術(ぜんていしんけいせつだんじゅつ)」などがあります。

| 内リンパ嚢解放術 | 内耳のリンパの流れを調整する役割を担う「内リンパ嚢」を切開し、溜まったリンパ液を排出させる手術。 これによりリンパ液の循環が良くなり、めまいや耳鳴りの改善が期待されます。 |

| 前庭神経切断術 | 内耳からの平衡感覚に関する信号を伝える前庭神経を切断する手術です。 この神経を切断することで内耳からの異常な信号を脳に伝達しないようにし、めまいを軽減させます。 |

メニエール病と漢方薬について

漢方薬とは?

漢方薬とは中国が起源で、日本独自に発展した漢方医学の考え方に基づき2種類以上の生薬を組み合わせて作られた薬です。

自然界に存在する植物や鉱物、動物などの薬効成分である生薬を複数組み合わせることで、体全体のバランスを整え、症状を改善することを目的としています。

そして、漢方医学では「心と体は切り離すことができない関係」という考えを根拠としています。そのため、漢方薬で心と体のバランスを整え、自然治癒力を高め、症状の改善をサポートしていきます。

さらにさまざまな生薬の組み合わせにより、個人の体質や症状に合わせて適した処方がされるところも特徴です。

漢方薬はどのような方におすすめ?

漢方薬は、西洋医学では治療が難しいとされる不定愁訴(ふていしゅうそ)の状態の方や検査値に現れない未病(未病)の方に効果が期待できるため、さまざまな方におすすめできます。

特に冷え性や更年期障害・不安障害・うつ状態・慢性の胃腸障害など、体質や精神的な不調にお悩みの方に適しています。

不定愁訴(ふていしゅうそ)とは?

身体的な異常が見られないにも関わらず、さまざまな不調を訴える状態を指します。原因が特定できないため、周りから理解されず本人も苦しむことが多いようです。

未病(みびょう)とは?

発病には至っていないものの、健康状態から離れつつある状態のこと。体調はすごくいいけれど検査では異常が見られる場合や、体調が悪いけれど検査では異常が見られない場合などを指します。

漢方から考えるメニエール病とは?

メニエール病の原因は、はっきりとは解明されていませんが、漢方ではメニエール病の原因は、体内に水が溜まり停滞した状態「痰濁中阻(たんだくちゅうそ)」だと考えられています。

痰濁中阻は、水分の代謝が悪かったり、脂っこい食事やアルコールの摂取量が多すぎたり、または胃腸の機能が弱っている場合に起きやすいとされています。そのため、普段から不摂生な生活をしていると体内に余分な水が溜まり、水分代謝異常を起こしてメニエール病でめまいなどの原因となることがあります。

よって、痰濁中阻の体質改善には水分や脂っこい食事を控え、アルコールの量を減らし、胃腸の機能をサポートする対策が必要です。

メニエール病で一般的に使われる漢方薬は?

メニエール病の患者様に、一般的に使われる漢方薬をご紹介いたします。

苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)

体内に水分が余ると、頭部が重くなるような感覚や平衡感覚が乱れ、めまいや立ちくらみを起こすことがあります、苓桂朮甘湯は体内の余分な水分を排出することで、これらの症状を改善します。

半夏白朮天麻湯(はんげびゃくじゅつてんまとう)

胃腸が弱く、冷えを伴うような頭痛やめまいに使用される漢方薬です。胃腸の働きをサポートし、体内の水の巡りを良くすることで、めまいや頭痛を改善します。

五岺散(ごれいさん)

体内の水分バランスを調整し、内耳に溜まった過剰な水分を排出することでめまいを和らげる効果が期待できます。また、頭痛や吐き気を伴うめまいにも使用されることがあります。

漢方相談とは?漢方相談の魅力をご紹介

漢方相談では、漢方の専門家が患者様ひとりひとりの症状や体質・生活習慣などを細かくヒアリングをいたします。

もし、同じような症状であっても年齢・体質・性格・体格・生活環境などは人それぞれ異なります。

その微妙な違いを細かな問診により、根本原因を探り『現在の患者様の状態に最適な漢方』を選別しご提案いたします。

また、漢方相談では根本原因の改善を図るため定期的に通える場所、またはオンラインで漢方相談を実施している漢方薬局をおすすめします。

全国にさまざまな漢方薬局がございますが、その中で私たち『漢方ツヅノ薬局』の漢方相談の特徴は以下になります。

- 70年以上の長い歴史のある漢方薬局のため、数々の症例や実績を参考に漢方薬のご提案が可能です。

- 血流計や指先の毛細血管測定により、ご自身の血管状態を見ることができます。

- 患者様にぴったりの漢方の種類をご提案(粉薬・錠剤・煎じ薬・パック済み煎じ薬)

※煎じ薬・パック済み煎じ薬は平和島本店のみでご提案可能 - 漢方薬の購入で相談料無料

- 平和島本店は駅から徒歩1分、田島町は駅から徒歩3分と通いやすい立地にあります

- オンライン相談も可能のため、遠方の方や店舗訪問が難しい方でもご相談が可能

- 日本語を話せない海外の方でも英語で漢方相談が可能

※田町店のみ。日本語と英語以外の言語は漢方相談不可となります。 - ご相談後の漢方に関するご質問やご予約がいつでもLINEからチャット可能

特に最近ではオンラインでの漢方相談が多くなっております。

県外など遠方の方でもZoomを使って専属相談院とのご相談が可能で、近場の方でも忙しくて店舗に伺えない方や高齢で店舗まで伺うのが難しいお客様でも気軽にご相談が可能です。

少しでも漢方相談にご興味がありましたら、ぜひ一度私たち『漢方ツヅノ薬局』までお問い合わせ・ご相談ください。

まとめ

メニエール病とは、内耳(ないじ)という耳の奥の器官にリンパ液が過剰に溜まり、三半規管が異常をきたすことでめまい・耳鳴り・難聴・耳閉感・吐き気・頭痛などを引き起こし、特に30~50代で女性にやや多い疾患です。

メニエール病の明確な原因は明らかにはされていませんが、ストレス・睡眠不足・疲労などが原因ではないかと考えられています。

そしてメニエール病の治療には、現在以下のような治療法がございます。

- 薬物療法

- 生活指導

- 手術療法

今回は、メニエール病の発症原因や症状、治療法について詳しく解説いたしました。

特に、漢方での治療は「未病」や「不定愁訴」の状態の方には効果的な治療方法となります。メニエール病の症状は同じでも、体質・性格・体格・生活習慣などにより、適した漢方薬の種類や生薬の分量は患者様一人一人異なります。

最近では、インターネットを使えば手軽に漢方薬が手に入りますが、その人の症状に合った漢方を選ぶには専門的な知識が必要であり、自己判断やブログ記事やSNSの情報を鵜呑みにし、漢方薬を服用してしまうと副作用が起こり大変な事態に陥る可能性もございます。

そのため、自己判断はせずに一度、専門医や漢方薬局などで専門家のカウンセリングを受けあなたに合った漢方薬を購入することをおすすめいたします。

私たち「漢方ツヅノ薬局」は、70年の老舗漢方薬局です。

メニエール病の患者様の症例も数多くございますので、メニエール病でお困りの方やメニエール病かはわからないけど激しい耳鳴りや難聴、眩暈などからくる嘔吐などでお困りの方はぜひ一度私たち『ツヅノ漢方薬局』にご相談ください。

お電話でも、メールやLINEでも構いませんのでまずはご相談ください。

漢方相談前にお問い合わせをされたい方は、

お問い合わせページよりご連絡いただく、もしくは当薬局代表電話(03-3765-5151)まで直接お電話ください。

皆様からのご相談やお問い合わせお待ちしております。

代表取締役社長 廿野 延和 - Tuzuno Nobuyasu –